自費診療における定額制プラン(サブスクリプション、以下「定額制」)は、うまく設計することで、患者さんが継続して通院するきっかけとなり、クリニックの収入安定化にもつながる可能性があります。一方で、料金の表示方法や契約内容の組み立て方を慎重に行わないと、医療広告ガイドラインや特定商'取引法(以下、特商法)などの法律に抵触してしまう恐れもあります。

この記事では、小規模なクリニックや介護、訪問看護の現場にも目を配りながら、「何ができて、どこに注意すればよいのか」という点を、具体的な事例や根拠を交えて整理していきます。記事の後半では、定額制の導入に伴うスタッフ体制の整え方にも触れます。もし短期的に人手を補充したい場合には、お試し勤務を通じてミスマッチを抑えながら迅速に募集ができる「クーラ」の活用も一つの選択肢です。ご興味があれば、ぜひ一度ご覧ください。(https://business.cu-ra.net/)

自費診療の定額制は、どのような形で可能か

結論として、美容医療や歯科の自由診療メニューなどにおいて、定額制のプラン(通い放題や回数制の会員プランなど)を導入しているクリニックは、すでに数多く存在します。

ただし、導入にあたっては、特に2つの法律が重要になります。一つは、自由診療の広告に関する「医療広告ガイドライン」で定められた表示義務(標準的な費用の明示など)です。もう一つは、一定の条件を満たす場合に適用される「特商法」の規制(契約書面の交付、クーリング・オフ、中途解約ルールの適用など)です。

自由診療の広告では、標準的な費用を明確に示す必要があり、価格は消費者が支払う総額(税込価格)で表示することが原則とされています。これらのルールを理解し、適切に対応することが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。

なぜ「表示」と「契約の設計」が重要になるのか

自費診療に定額制を導入する際に、つまずきやすい点や誤解されがちな点が存在します。これらを事前に把握しておくことで、より円滑な制度設計が可能になります。

自費診療と定額制で起こりがちな課題

- 費用の分かりにくさ:初回の料金だけを安く見せて、2回目以降の料金が分かりにくい場所に小さく記載されている、といったケースです。医療広告ガイドラインでは、患者さんが誤解しないよう、標準的な費用を明示することが求められています。

- 「通い放題」の上限や除外条件の記載漏れ:どのような施術が対象で、期間内に何回まで受けられるのか、あるいは対象外の施術や別途料金が発生するケースはあるのか、といった情報を明確に記載する必要があります。患者さんがサービス内容を正しく理解し、判断できるように、期間、回数、総額の目安を伝えることが大切です。

- オンライン申し込みにおける最終確認画面の不備:ウェブサイトを通じて定期購入や定額制の申し込みを受け付ける場合、2022年の特商法改正により、最終確認画面での表示義務が厳格化されました。2回目以降の金額、請求のタイミング、解約条件などを、最終確認画面で明確に表示することが求められています。

- 「医療サービスはクーリング・オフの対象外」という誤解:すべての医療サービスが対象外というわけではありません。後ほど詳しく解説しますが、美容医療サービスのうち、一定の条件(提供期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える)を満たすものは「特定継続的役務提供」という類型に該当し、契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフや、法律で定められた上限額での中途解約が認められます。

- 現場の運用体制の課題:定額制を導入すると、月の初めや週末など、特定の時期に予約が集中しやすくなる傾向があります。これにより、施術を行うための看護師の配置が難しくなったり、予約枠がすぐに埋まってしまったりと、現場の業務に偏りが生じることがあります。こうした状況に対応するため、例えば予約が集中する時間帯だけ、短期のお試し勤務でスタッフを補充するといった柔軟な運用も考えられます。(https://business.cu-ra.net/)

他のクリニックはどのように導入しているか:実例の紹介

ここでは、実際に定額制プランを導入しているクリニックの事例をいくつか見ていきましょう。これらの事例は、自院で制度を設計する際の参考になるかもしれません。ただし、あくまで他院の事例ですので、契約条件や表示内容をそのまま模倣するのではなく、必ず自院の状況に合わせて内容を再設計し、必要に応じて弁護士や行政書士といった専門家に相談することをおすすめします。

美容皮膚科の「月額プラン」事例

美容医療の分野では、患者さんの継続的な来院を促す目的で、月額制のプランが広く採用されています。

- KUMIKO CLINIC(クミコクリニック)の例こちらは、複数の料金帯で月額定額の美容医療メニューを選べる仕組みをウェブサイトで公開しています。プランの枠組みが明確で、患者さんが月々の支払い額と受けられるサービス内容を把握しやすい構成になっています。どのような選択肢があるのかを分かりやすく提示する工夫として参考になります。

- SKIN LAB CLINIC(スキンラボクリニック)の例「美容注射」や「内服薬セット」を含め、定額プランの範囲内で複数の施術を組み合わせることが可能であると明示しています。定額料金の中に何が含まれているのかを具体的に示すことで、患者さんにとってのプランの価値が伝わりやすくなっています。

- SUBCLi(サブクリ)の例月額料金で、その月内に受けられる施術を選べるという形式を提示しています。「複数の美容医療を毎月選択できる」という点を訴求することで、定期的な通院習慣の形成を後押しする設計思想が見られます。

- HADA LOUNGEクリニック(ハダラウンジクリニック)の例「月額制の美容皮膚科」として、複数の月額プランを提供しています。ウェブサイトでは、各プランで受けられる施術内容がアイコンと共に一覧で示されており、視覚的に違いが分かりやすい工夫がされています。また、「初月0円」といったキャンペーンを行う際の表示方法も参考になりますが、2ヶ月目以降の料金や契約期間の条件を明確に併記することが重要です。

歯科の「定額メンテナンス」事例

歯科の分野では、治療後の良好な状態を維持するための予防メンテナンスに、定額制を応用するケースが見られます。

- 新橋歯科医科診療所などの「スウェデンタルケア」導入院の例スウェーデン式の予防歯科プログラムに定額制を導入している事例です。ウェブサイトでは、初回の検査費用と、その後の月額費用を明確に分けて表示しています。例えば「初回費用〇〇円、月額〇〇円から」といった形で費用レンジを示すことで、患者さんが費用の全体像を把握しやすくなっています。

- スターホワイトニングの例オフィスホワイトニングのサービスで、通い放題の定額プランを提供しています。料金プランのページでは、1回ごとの料金と、通い放題プランの料金が比較できるよう提示されています。また、「ご予約は1日1回まで」といった利用条件や、返金保証制度の条件などを明記しており、サービスの範囲を明確にする工夫が見られます。

オンライン診療やピル定期便の事例

オンラインでのサービス提供は、特に費用の透明性が求められます。

- マイピルオンラインの例低用量ピルの定期便サービスです。ウェブサイト上では、ピルのシート代、送料、診察料といった費用の内訳を個別に表示しています。定期便のような継続的な支払いが発生するサービスでは、患者さんが支払う費用の見通しを立てられるように、構成要素を分解して説明することが親切です。

- 一般的な価格相場の開示例低用量ピルに関する一般的な解説記事などでは、「1シートあたり2,500円から3,500円程度が相場」といった情報が開示されていることがあります。それに加えて、別途必要となる可能性のある再診料や検査料など、実費の構成要素についても説明を加えることで、患者さんの理解を助けます。

表示・契約・解約:実務上の注意点と具体的な対策

定額制プランを導入する際には、いくつかの法律やルールが関わってきます。ここでは、特に重要なポイントを整理し、実務でどのように対応すればよいかを解説します。

1. 「自由診療の広告」における“標準的な費用”の明示義務

まず、医療広告ガイドラインのルールです。保険適用外である自由診療の治療方法について広告を行う場合、以下の2点を明示することが義務付けられています。

- 保険適用外である旨

- 標準的な費用

この「標準的な費用」とは、患者さんがその治療を受ける際に通常必要となる費用の総額を指します。例えば、料金に幅がある場合は「〇〇円〜〇〇円」のように範囲で示すことも可能ですが、その場合でも、患者さんが窓口で支払うおおよその総額を把握できるよう、麻酔料や検査料など、関連する費用を含めた目安を記載することが推奨されています。

具体的なポイント

- 「期間」「回数」「追加費用が発生する可能性の有無」「別途購入が必要な薬剤の有無」などをセットで示すことが望ましいです。例えば、「〇〇プラン(3ヶ月・全6回):総額〇〇円(税込)。施術に必要な薬剤費はすべて含みます」といった形です。

- 価格を表示する際は、消費税法に基づき、原則として税込価格での「総額表示」が義務付けられています。院内の掲示物やウェブサイトの料金表も、総額で記載するのが基本です。

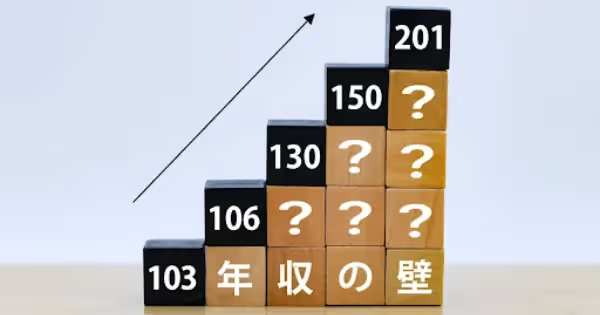

2. どの時点から「特定継続的役務提供(特商法)」に該当するか

次に、特商法のルールです。すべての定額制が対象になるわけではありませんが、「美容医療」のサービスは、以下の2つの条件を両方満たす場合に「特定継続的役務提供」に該当し、特商法の規制対象となります。

- サービスの提供期間が1か月を超えるもの

- 契約金額が5万円を超えるもの

この規制は、訪問販売や電話勧誘だけでなく、患者さんが自ら来院して契約する「店頭契約」も対象となる点に注意が必要です。該当する場合、クリニック側には、誇大広告の禁止や、後述する書面の交付義務、クーリング・オフへの対応、中途解約時の上限額を守る義務などが課せられます。

契約書面に記載すべき主な要素

特商法に該当する場合、契約の締結前には「概要書面」を、契約締結後には「契約書面」を交付しなければなりません。記載すべき内容は法律で細かく定められていますが、主なものとして以下のような項目があります。

- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

- 提供するサービス(役務)の具体的な内容

- サービスの対価(総額)と、その支払時期・方法

- サービスの提供期間

- クーリング・オフに関する案内

- 中途解約に関する案内(解約条件、損害賠償額の計算方法など)

- 前払金を受け取る場合の保全措置の有無

- その他、特別な約束事(特約)がある場合はその内容

3. 「クーリング・オフ」と「中途解約」のルールの違い

特商法が適用される契約では、患者さんを保護するための解約ルールが定められています。この「クーリング・オフ」と「中途解約」は、似ているようで異なる制度です。

4. オンライン申し込み(通信販売)における最終確認画面の表示

ウェブサイトを通じて定額制プランの申し込みを受け付ける場合、これは特商法の「通信販売」に該当します。特に、2022年6月1日に施行された改正特商法では、事業者が申し込みの最終確認画面に表示すべき事項が明確に定められました。これは、消費者が契約内容を誤認したまま申し込んでしまうことを防ぐためのルールです。

表示が不十分であったり、分かりにくかったりした場合、消費者は「誤認による申し込み」として、その意思表示を取り消すことが可能になります。

5. 「通い放題」や「定額」プランの設計で気をつけたい表現

患者さんに誤解を与えないような表現を心がけることは、トラブル防止の観点から非常に重要です。これは、景品表示法の有利誤認表示や、特商法の誇大広告の禁止にも関連します。

- 「回数無制限」「通い放題」という表現→ 完全に無制限でない場合は、注意が必要です。例えば、「1ヶ月に4回まで」といった上限回数や、対象となる施術の範囲を具体的に記載します。また、予約の混雑状況によっては希望通りに予約が取れない可能性があることや、安全のために推奨される施術間隔の目安なども併記すると、より丁寧です。

- 「いつでも解約OK」という表現→ 解約は可能でも、手続きの方法やタイミングに決まりがあるのが一般的です。解約の具体的な方法(窓口、電話、ウェブフォームなど)と、いつまでに手続きをすれば翌月分の請求が停止されるか(例:翌月分の請求対象となる月の、10日前までに要連絡)といった締切日を明確に記載しましょう。返金が発生する場合の計算式も示しておくと、問い合わせを減らすことにつながります。

- 会員特典の一覧→ プランに含まれる特典を一覧で示す場合、別途料金が必要なオプションや、医師の診断によって適用外となるケースがある場合には、その旨を注記として付記することが大切です。

制度を導入するためのヒント:小さく始めて、円滑な運用を目指す

法律の要件は複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて準備すれば、スムーズに導入を進めることが可能です。

料金表とFAQ(よくある質問)をセットで準備する

情報の提示方法を工夫することで、患者さんの疑問や不安を解消しやすくなります。

- 料金表には、「税込の総額」「サービスの提供期間」「利用回数」「プランに含まれる費用と、含まれない費用(初診料など)」を分かりやすく記載します。

- FAQページを別途用意し、より詳細なルールを具体例と共に説明します。「予約の変更やキャンセルはできますか?」「利用しなかった回数分は翌月に繰り越せますか?」「病気や妊娠で通えなくなった場合、休会はできますか?」「解約の手続き方法と、返金額の計算方法を教えてください」といった、患者さんから寄せられそうな質問を想定して、回答をあらかじめ用意しておきましょう。

これは、医療広告ガイドラインが求める「患者さんが治療内容を判断するための材料を提供する」という趣旨にも合致します。

申し込みの動線は「最終確認画面」を最も重要視する

ウェブサイトで申し込みを受け付ける際は、特に最終確認画面の作り込みが重要です。

- 初回の割引料金だけを大きく見せるのではなく、2回目以降に発生する金額や請求のタイミングも、同じくらいの視認性で明確に表示します。

- 最低利用回数や解約条件といった重要な情報は、別のページにリンクで飛ばすのではなく、できるだけ同一画面内に記載するように心がけましょう。患者さんがスクリーンショットなどで記録を残すことも想定し、専門用語を避けて簡潔な言葉で説明することが大切です。

特定継続的役務提供に該当する場合は「書面」を整備する

前述の通り、美容医療で「1か月超・5万円超」の契約となる場合は、特商法に基づいた書面の交付が必要です。

- 受付で渡すための概要書面と契約書面のテンプレートを作成しておきましょう。これらは紙だけでなく、患者さんの同意があればPDFなどの電磁的記録で交付することも可能です。

- 書面には、クーリング・オフの案内のように赤枠で囲み、8ポイント以上の文字で記載しなければならないといった形式面の要件もありますので、雛形を作成する際は注意が必要です。

参考になる見せ方(他院の事例から学ぶ)

- 定額プランの枠組みと、対象となる施術を表形式で提示する(KUMIKO CLINIC、SUBCLi、SKIN LAB CLINICなどの見せ方が参考になります)。

- 初回に必要な費用(導入検査やカウンセリング料など)と、月額費用を分けて整理して見せる(スウェデンタルケアの公表例など)。

- 薬剤費、送料、診察料といった費用の内訳を分解して示す(オンラインピルサービスの表示など)。

スタッフ体制:定額制の成否は「予約枠の安定確保」にかかっている

定額制プランを導入すると、予約の需要に波が生じやすくなります。例えば、月額プランが更新される月の初めや、週末に予約が集中する傾向があります。キャンセル規定をどう運用するか、施術ごとの所要時間をどう管理するかといった点が、運営をスムーズに行う上での鍵となります。

- 月の初めや週末といったピークタイムには、スタッフを増員するシフト体制で対応することが考えられます。ただし、恒久的にスタッフを増やすのは採用や固定費の面で負担が大きいため、短期の「お試し勤務」などを柔軟に組み合わせ、本当に増員が必要かどうかを見極めるための判断材料とするのも一つの方法です。

- 看護師の教育コストという面では、定額制プランの対象となるメニューはある程度決まっているため、同じ施術を繰り返し行うことで、業務の標準化やスキルの平準化を図りやすいという側面もあります。

- 美容医療では、施術に伴う熱傷やアレルギー反応といった緊急事態も想定しておく必要があります。万が一の際に、誰がどのように対応するのか、医師への連絡をどう行うのかといったフローを事前に明確に定めておくことが不可欠です。

必要な時に、必要な人数のスタッフで現場を支えるためには、登録者数が多く、ミスマッチを抑えやすい募集媒体の利用が効率的です。例えば「クーラ」は、お試し勤務から継続的な勤務へとつなげる流れを前提としており、募集や労務管理の負担も軽減できるように設計されています。定額制プランの導入初期の、需要がまだ読みにくいテスト期間などに活用しやすいサービスと言えるかもしれません。(https://business.cu-ra.net/)

よくあるご質問(法律まわりの要点)

「医療サービスにクーリング・オフはない」と聞いたことがありますが?

美容医療のサービスで、「提供期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える」契約は、特商法の特定継続的役務提供に該当します。この場合、契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが適用されます。また、クーリング・オフ期間経過後も、法律で定められた上限額(提供前は2万円/提供後は提供済み対価+5万円または残額の20%の低い方)での中途解約が認められます。

「定額プランは“通い放題”と書いても良いですか?」

もし上限回数や対象となる施術に制限がある場合、「通い放題」という表現は患者さんに誤解を与える可能性があります。上限回数、対象施術の範囲、予約が混み合っている場合の制限、別途料金が必要なケースの有無などを明確に記載しましょう。事実と異なる、あるいは誤解を招くような表示は、特商法で禁止されている誇大広告や、景品表示法で禁止されている有利誤認表示にあたる可能性があります。

「価格の税表示はどうすればよいですか?」

ウェブサイトの料金表や院内の掲示物など、価格を表示する際は、原則として消費税込みの「総額表示」が義務付けられています。「〇〇円(税別)」や「〇〇円+税」ではなく、「〇〇円(税込)」と記載するのが無難です。

「オンラインで申し込みますが、最終確認画面にはどこまで表示が必要ですか?」

2回目以降の価格、請求や商品発送の時期、支払い方法、解約の条件といった、契約の根幹に関わる情報を最終確認画面で明確に表示することが法律で求められています。表示が不十分で、患者さんが内容を誤認して申し込んだと判断された場合、その申し込みが取り消される可能性があります。

まとめ:小さく始め、表示と契約のルールを守ることが大切

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 実行は可能:自費診療の定額制は、小規模なクリニックでも十分に実現可能です。実際に、美容皮膚科、歯科、オンライン診療など、様々な分野で導入事例が増えています。

- 注意すべき法律:導入にあたっては、「医療広告ガイドライン」に基づく表示義務(標準的な費用の明示など)と、「特商法」の要件(特に美容医療が1か月超・5万円超で該当)をセットで確認することが重要です。特商法に該当する場合は、書面の交付、8日間のクーリング・オフ、法律に基づいた中途解約上限額の設定などを、院内のルールとして明文化する必要があります。

- 具体的な運用:ウェブサイトでは、定期購入に関する最終確認画面の表示を法律の要件に合わせて整備し、FAQページに解約時の返金計算例などを載せることで、問い合わせやトラブルを減らすことができます。運用面では、予約のピーク時に合わせて、お試し勤務などを活用して柔軟に人員を確保できる体制を整えることが、患者満足度の維持につながります。

この記事は、自費診療における定額制に関する一般的な情報を整理したものです。個別の契約内容や表示方法について法的な判断が必要な場合は、顧問弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。

定額プランを支える、柔軟なスタッフ体制のご提案

定額プランの満足度は、「予約したい時に、きちんと予約が取れる」という、予約枠の安定運用によって大きく左右されます。月の初めや週末、キャンペーン実施時などの予約の波に合わせて、短期的にでも看護師を確保できる体制があると、患者さんの満足度を落とすことなく運営を続けられます。「クーラ」は、多くの登録者の中から、素早く人材を募集でき、お試し勤務を通じてミスマッチを減らせる点に強みがある募集媒体です。「まずは予約が集中する時間帯だけスタッフを増やして、プランの需要や手応えを見極めたい」といった、柔軟な使い方にも適しています。ご興味がありましたら、お気軽にご覧ください。(https://business.cu-ra.net/)

付録:導入前のチェックリスト(掲示・表示・契約)

最後に、定額制プランを導入する前に確認しておきたい項目をリストにしました。ご活用ください。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)