「会計で待たせない」は、本当に可能でしょうか

外来の混雑、慢性的な人手不足。多くのクリニックが抱える課題のなかで、患者さんからの声として特に耳にすることが多いのが「会計の待ち時間」に関するものです。この待ち時間を少しでも短縮し、患者さんの満足度を高めると同時に、スタッフの業務負担を軽くする取り組みとして、「診療後決済(あと払い)」や「セルフレジ/自動精算機」の導入を検討されるクリニックが増えてきました。

新しいシステムやツールを導入すると聞くと、どうしても機能の比較や費用の話が中心になりがちです。しかし、実際にその運用を担うのは、日々患者さんと向き合っている医療事務や看護師の皆さんです。どれほど高機能なシステムであっても、現場のスタッフが安心して使えなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

大切なのは、「未収金が発生したら、どう対応するのか」「患者さんへの立替払いは、誰がどのように行うのか」「レセプトの修正で差額が出たときは、どうやって調整するのか」といった、現場で起こりうる一つひとつの疑問や不安に対して、あらかじめ具体的なルールを決めておくことです。

この記事では、最新のシステムに関する複雑な技術の話や、経営指標の難しい話は一旦脇に置きます。その代わりに、さまざまなクリニックの公開事例を参考にしながら、現場のスタッフが安心して日々の業務に取り組めるような、現実的な運用ルールを整理することに焦点を当てました。この記事が、院内で新しい会計フローについて話し合い、皆が納得できる「決めごと」を作るための一助となれば幸いです。

(人手のやり繰りが難しい時期は、短期の受付サポートや外来看護の増員を検討するのも一つの方法です。ミスマッチを避けながら迅速に人員を確保したい場合は、お試し勤務を活用できる募集媒体の導入が役立つかもしれません。ご興味があれば、クーラのサービスをご覧ください。→ https://business.cu-ra.net/)

背景・課題——クリニックにおける3つの会計フローと、それぞれのつまずきやすい点

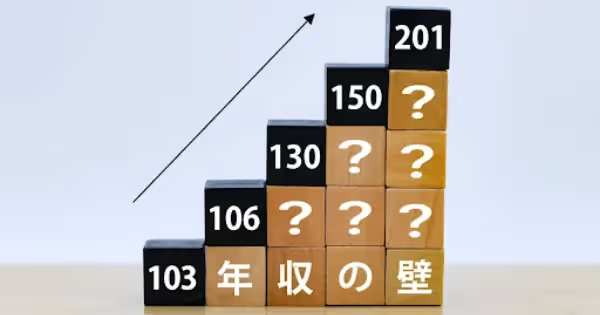

現在、クリニックの会計方法は、大きく分けて3つの流れがあります。それぞれに利点がありますが、同時に運用上のつまずきやすい点も存在します。まずは、これらの特徴を整理してみましょう。

会計まわりの新しい運用を始めるタイミングは、どうしても受付スタッフの負担が一時的に増えるものです。患者さんへの説明や、慣れない操作への対応に追われることが予想されます。もし、その時期だけでも数週間、外来補助のスタッフを増員できると、現場の混乱を最小限に抑え、スムーズな移行が可能になるかもしれません。そのような短期的な人員確保にご関心があれば、クーラのサービスもご検討ください。→ https://business.cu-ra.net/

実例紹介——さまざまなクリニック・在宅医療の現場から

理論だけでは、なかなか自院の状況に当てはめて考えにくいものです。ここでは、実際に新しい会計方法を導入している医療機関の公開事例をいくつかご紹介します。他院の取り組みを知ることで、自院で導入する際のヒントが見つかるかもしれません。

事例1:アプリと連携した「後払い」で、会計待ちゼロを実現したクリニック

京都市上京区にある吉岡医院では、来院時に患者さんがスマートフォンのアプリで受付を済ませると、診察後は会計をせずに帰宅できる「後払い」システムを導入しています。患者さんは事前にクレジットカード情報をアプリに登録しておくだけで、処方箋を受け取った後、自動的に医療費が精算される仕組みです。

この方式の利点は、現場での説明が非常にシンプルな点にあります。「受付でこのQRコードを読み込んでください。お会計は後でカードから自動で引き落とされます」という一言で済むため、特に院内が混雑している時間帯でも、スタッフが患者さん一人ひとりに長く時間を取られることがありません。患者さんにとっても、待ち時間がなくなるというメリットは大きく、クリニック全体の満足度向上につながっているようです。

事例2:自動精算機の導入で、スタッフの負担軽減と精算の正確性を両立

川崎市のある小児科クリニックでは、株式会社USEN-ALMEXが提供するクリニック向け自動精算機を導入しました。このクリニックでは、「会計の待ち時間も医療サービスの一部」と捉え、患者さんの利便性向上を目指したそうです。導入の結果、受付スタッフが現金に触れる機会が減り、会計締め作業の時間が大幅に短縮されました。また、機械が計算を行うため、釣銭の間違いといった人的なミスがなくなり、精算の正確性が担保されるという効果もありました。

同様の動きは歯科クリニックでも見られます。また、あるメンタルクリニックでは、2024年の新紙幣発行への対応も視野に入れ、比較的小型の自動精算機を1台導入しました。1日の外来患者数が35人程度の規模でも、現金管理の手間が省け、スタッフが本来の業務である患者さんへの対応に、より集中できるようになったという声が、グローリー株式会社の導入事例として紹介されています。

事例3:立替型サービスを利用し、未収金のリスクを外部に移す

未収金の回収や督促業務は、クリニックにとって精神的にも時間的にも大きな負担です。この課題に対し、株式会社メディペイが提供する「医療費あと払い」のような立替型サービスを活用する医療機関も増えています。

このサービスは、外来だけでなく在宅医療の集金にも対応しており、患者さんの自己負担金をサービス事業者がまとめてクリニックに立て替え払いしてくれるのが特徴です。万が一、患者さんからの支払いが滞った場合でも、その後の督促は事業者側が行うため、クリニックは未収金が発生するリスクそのものを外部に移すことができます。これにより、医事課のスタッフは日々の請求業務に集中でき、業務の平準化につながったという導入例が報告されています。

事例4:口座振替とコンビニ払込の組み合わせで、在宅診療の回収率を改善

24時間体制で在宅医療を提供するあるクリニックでは、以前は訪問時の現金回収や銀行振込が主流でしたが、管理が煩雑で未収金も発生しやすい状況でした。そこで、株式会社メディトランセが提供する「リブシューキン」という電子カルテと連携する集金代行サービスに切り替えました。

基本は口座振替で自動的に回収を行いますが、もし残高不足などで振替ができなかった患者さんには、自動的にコンビニ払込票が郵送される仕組みになっています。この二段構えの回収ルートを確保したことで、回収率が向上し、スタッフが集金業務に割いていた時間を、患者さんのケアに充てられるようになったといいます。

事例5:院内での督促に行き詰まった未収金は、法務の専門家に委託

どれだけ丁寧に案内をしても、残念ながら支払いが行われないケースは発生します。院内で何度も電話をかけたり、手紙を送ったりしても進展がない場合、その負担は計り知れません。そうした状況で、法務の専門家である弁護士に回収業務を委託するという選択肢があります。

外山法律事務所のウェブサイトでは、ある中規模病院が未収金の患者さん10名に対して、弁護士を通じて通知書を送付し、分割払いの合意を取り付けたり、簡易裁判所での手続きを進めたりして、実務的に回収に至った事例が公開されています。また、医療法人などが公式ウェブサイトで「当院の未収金回収業務は、〇〇法律事務所に委託しております」と明記し、未収金に対しては組織として毅然と対応する姿勢を示すケースも見られます。院内だけで問題を抱え込まず、早い段階で外部の専門家の力を借りることも、健全なクリニック運営のためには重要です。

事例6:「差額調整(返金・追加徴収)」は起こりうるもの、という前提で準備する

会計業務において、差額の調整は避けて通れない業務の一つです。例えば、受付時に保険資格の確認がうまくできず、一旦自由診療(10割負担)で会計した後、後日保険証が提示されて保険算定に切り替えるケース。あるいは、院内の処理不備で過徴収が発生し、患者さんに返金が必要になるケースなど、理由はさまざまです。神奈川県立こども医療センター(SCCHR)では、このような過徴収が発生した際に、その事実と返金対応についてウェブサイトで公表しています。

また、奈良県の公式サイトで公開されているような自治体の事務手順資料を見ると、レセプトが審査支払機関から差し戻された(返戻された)後の再算定や、受給者資格の変更に伴う窓口での差額(返金・徴収)の具体的な流れが示されています。保険証を忘れた患者さんへの対応(一旦10割負担で支払い、後日保険証を持参した際に差額を払い戻す)なども、こうした公的な資料を参考に院内ルールを整備しておくことで、患者さんへの説明にも一貫性が生まれ、スムーズな対応につながります。

(差額の計算や患者さんへの連絡といった業務は、一つひとつは短時間で終わるかもしれませんが、積み重なると大きな負担になります。特に月末や月初などの繁忙期には、こうした定型作業がスタッフの疲弊を招くこともあります。期間限定で外来サポートのスタッフを募集するなど、一時的に人手を厚くすることで、院内の業務を円滑に回し、乗り切るという方法も考えられます。→ https://business.cu-ra.net/)

解決アプローチ——現場が「迷わない運用」を、導入前に決めておく

新しい会計システムを導入する際、最も大切なのは「イレギュラーな事態が起きたときに、誰が、何を、どの順番で行うか」を事前に明確にしておくことです。ここでは、現場のスタッフが迷わず、安心して業務に取り組めるための具体的な「決めごと」のポイントを整理します。

1)未収金に関する方針を、紙1枚にまとめておく

未収金への対応は、担当者によって対応が異なると不公平感や混乱を招きます。誰が対応しても同じ手順で進められるよう、シンプルなルールを文書化しておくことが大切です。

- 督促を開始するタイミング:例えば「最終支払日から30日経過したら電話で連絡」「60日経過したら書面で督促状を送付」のように、具体的な日数を決めます。

- 支払いが滞った場合の代替ルート:口座振替ができなかった方には、コンビニ払込票を送るのか、次回の来院時に支払ってもらうのか、選択肢を明確にします。

- 外部委託への移行基準:どのような状態になったら弁護士などの専門家に相談するかを決めます。「金額が〇円以上」「〇ヶ月以上連絡が取れない場合」といった基準と、その際の院内担当者を明記しておきましょう。前述の外山法律事務所のような法務委託の実例も参考に、院内だけで抱え込まない体制を整えておくことが、スタッフの精神的な負担を軽減します。

2)差額調整(返金・追加徴収)の段取りを決めておく

レセプトの返戻や保険資格の変更など、差額調整は日常業務の中で起こり得るものです。その都度、対応方法に悩まなくて済むよう、手順をテンプレート化しておきましょう。

- 処理の流れを標準化する:差額が発生した場合、「①差額の再計算 → ②患者さんへの通知(電話・書面) → ③処理の実行 → ④カルテへの記録」という一連の流れを決め、担当者が誰でも同じように対応できるようにします。

- 返金方法の選択肢を用意する:患者さんの都合に合わせて選べるよう、「銀行振込」「次回ご来院時の手渡し」「次回の会計から相殺」など、複数の選択肢を用意しておくと親切です。

- 追加徴収の方法を明確にする:基本的には次回来院時にお支払いいただくか、金額が大きければ払込票を送付する形が一般的です。特に高齢者医療や福祉医療に関わる場合は、役所への確認が必要なケースもあるため、資格情報の再確認を手順に組み込んでおくと確実です。奈良県の公式サイトで示されているような自治体の手順を参考に、自院の様式に落とし込んでおくと良いでしょう。

3)院内での「立替払い」を原則なくす

スタッフが個人の現金で一時的に立て替える、という慣習は、トラブルの原因になりかねません。これを防ぐためのルール作りが重要です。

- スタッフによる個人立替の禁止:院内のルールとして、いかなる場合もスタッフが私費で立て替えることを明確に禁止します。

- 小口現金の管理ルール:交通費の精算など、どうしても現金が必要な場合に備え、小口現金の基準額、保管場所、管理責任者を決め、定期的に残高を確認するルールを設けます。

- 立替型サービスの役割を共有する:株式会社メディペイの「医療費あと払い」のような債権買取を行うサービスを導入する場合、未収金のリスクを外部化できる一方で、サービスの対象外となるケースや利用上限額が存在することもあります。こうしたサービスの特性をスタッフ全員で正しく理解し、患者さんへ誤った説明をしないように注意が必要です。

4)患者さんへのお知らせは、簡潔に、その場で伝わる工夫を

新しい会計方法について、患者さんが不安や疑問を感じないよう、分かりやすい案内を心がけましょう。

- 院内の複数箇所に簡易的な案内を掲示する:受付、診察室の前、会計スペースなど、患者さんの目に留まりやすい場所に、支払い方法の変更に関する簡単なポップ(例:QRコードでの登録手順、支払いのタイミングなど)を設置します。文字を大きく、イラストを使うなど、直感的に理解できるデザインが効果的です。

- 定型的な説明を用意しておく:「保険証をお忘れの場合は、一旦全額(10割)をお支払いいただき、後日保険証をお持ちいただいた際に差額をお返しします」といった、よくある質問への回答を掲示しておくだけでも、口頭での説明の手間が省け、トラブルの予防につながります。クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)のメディアで解説されているような、患者さん向けの返金の流れに関する記事などを参考に、説明の根拠を示すのも良い方法です。

5)導入後、最初の4週間を乗り切るためのチェックリスト

どんなに入念に準備をしても、実際に運用を始めてみると、想定外のことが起こるものです。特に最初の1ヶ月は、課題を早期に発見し、改善していくための大切な期間です。

(短期的な人員確保は、必要なスキルを持つ人材を迅速に見つけることが重要です。お試し勤務をベースとした募集方法であれば、本格的な採用の前に実際の働きぶりを確認できるため、ミスマッチのリスクを減らすことができます。ご興味があれば、クーラのサービスをご検討ください。→ https://business.cu-ra.net/)

まとめ——「揉めない会計」は、事前の準備で決まります

クリニックの会計業務を効率化するための技術やサービスは、数多く登場しています。しかし、どの選択肢を選ぶにしても、最終的に患者さんと向き合い、日々の運用を支えるのは現場のスタッフです。患者さんとの間で会計に関するトラブルが起きない、スムーズな運用を実現するためには、以下の4つのポイントを事前に院内で共有し、準備しておくことが何よりも大切だと考えられます。

- 未収金は、院内だけで抱え込まない。「早期の案内 → 代替ルートの提示 → 外部への委託」という流れをルール化し、淡々と手順を進められる体制を作りましょう。

- スタッフによる個人の立替払いは、例外なく行わない。小口現金の管理ルールを明確にし、必要であれば医療費の立替を行う外部サービスの利用を検討しましょう。

- 差額調整は、「起こるもの」という前提で準備する。返金や追加徴収が必要になった際に、誰もが迷わず対応できるよう、手順書を作成し、記録を残す習慣をつけましょう。

- 新しい運用の導入期は、一時的に現場の負担が増加する。その負担を和らげるために、短期的な人員の増員などを計画に含め、スタッフが疲弊しないように配慮しましょう。

技術の選択はあくまで手段です。大切なのは、その技術を使って、患者さんにとってより利用しやすく、スタッフにとってより働きやすい環境をどう作るか、という視点です。

静かな環境で、時間をかけて事前に関係者と合意形成を行い、具体的な手順を決めておくこと。それこそが、「揉めない会計」を実現するための最も確実な道筋です。もし、導入初期の人員計画に少しでも不安を感じることがあれば、お試し勤務を前提とした募集サービスなどを活用し、必要な日数だけ、必要なスキルを持った人材を確保することで、現場の負担を和らげ、大切なスタッフを守ることにつながります。→ https://business.cu-ra.net/

参考にした公開事例(一部抜粋)

- 立替型「医療費あと払い」と導入メリット(株式会社メディペイ)

- 京都・吉岡医院の「後払い」運用紹介(京都市上京区の胃カメラ・大腸カメラ・婦人科|吉岡医院 京都市上京区)

- クリニック向け自動精算機の導入事例(株式会社USEN-ALMEX)

- 小型自動精算機1台での導入例(グローリー株式会社)

- 在宅医療における口座振替/コンビニ払込での回収改善(株式会社メディトランセ「リブシューキン」)

- 未収金回収の法務対応事例と、病院による法務委託の周知(医療機関(病院・クリニック)のための顧問弁士・法律相談サイト|外山法律事務所)

- 過徴収の事実公表と返金対応(神奈川県立こども医療センター SCCHR)

- 窓口差額(返金・追加徴収)に関する自治体の事務手順、保険証忘れ時の対応の解説(奈良県公式サイト)

- 患者向け返金フローの解説(クラウド型電子カルテCLIUS)

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)