はじめに:不満の多くは「見えないこと」から生まれる

受付の前にできた列、いつ呼ばれるかわからない不安、診察がいつ終わるのか見通しが立たない苛立ち。クリニックや病院の外来で生まれる患者さんの不満は、医療の質そのものよりも、こうした「待ち時間」をめぐる不透明さから生じることが少なくありません。

待合室での時間は、体調がすぐれない患者さんにとって、心身ともに負担が大きいものです。その負担は、「あとどれくらい待つのだろう」という見通しの立たなさによって、さらに増幅されてしまいます。

この記事は、クリニックや小規模な病院、訪問看護・介護の事業所などで、すぐにでも取り組める「待ち時間の可視化」について、具体的な方法をまとめた実践的な手引きです。専門的なシステム設計や難しい経営指標の話は一旦脇に置き、「番号表示」「残り人数」「混雑予報」という三つの基本的な要素を中心に、患者さんの理解と納得感、そして安心感を育むための工夫を、現場目線で丁寧に解説していきます。

完全に待ち時間をなくすことは、現実的には難しいかもしれません。しかし、「伝える」工夫を少し加えるだけで、患者さんの体感的なストレスは大きく変わります。この記事が、日々の業務に追われる中で、患者さんとのより良い関係を築くための一助となれば幸いです。

(なお、人員配置の観点では、特に混み合う時間帯だけ短時間でもスタッフを増やせる体制があると、現場の安心感につながります。採用のミスマッチを抑えながら、必要な時に人材を確保できるような、柔軟な募集媒体の活用も有効な手段の一つです。例えば、お試し勤務から始められる「クーラ」のようなサービスは、当日の混雑緩和にも貢献する可能性があります。ご関心があれば、こちらの情報もご参照ください:https://business.cu-ra.net/ )

待ち時間を「減らす」前に、まず「伝える」ことから

待ち時間をゼロにすることは、多くの医療機関にとって至難の業です。急患の対応、想定外に長引く診察など、予測不能な出来事が日常的に起こるのが医療現場の実情でしょう。だからこそ、まず取り組むべきは、待ち時間を無理に削減することよりも、「今の状況を誠実に伝える」ことです。

「今、どのくらいの順番なのか」「あと何人くらい待っているのか」といった情報がわかるだけで、人は心理的な負担が大きく和らぐと言われています。先が見えない状況でただ待つのではなく、状況を把握し、ある程度の見通しを持って待つことができるからです。この「わかる」という感覚が、患者さんの納得感につながります。

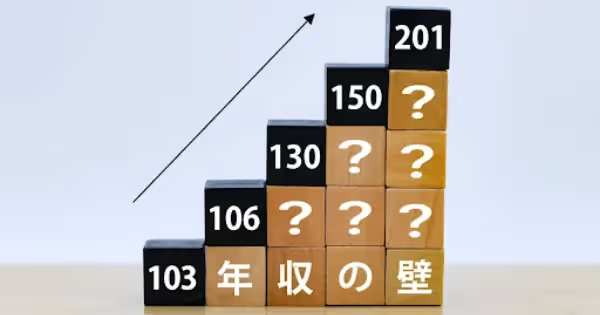

待ち時間を可視化するための基本的な考え方は、以下の三つの情報を分かりやすく提供することに集約されます。

この三つの情報が、適切な場所に、適切な言葉で示されているだけで、患者さんの「何も知らされずに待たされる」という不満は、「状況は理解したので、待つのは仕方ない」という納得感へと変化する可能性があります。大切なのは、完璧な予測ではなく、現時点でわかる情報を誠実に共有しようとする姿勢そのものです。

背景・課題:外来現場でのすれ違いは、なぜ起きるのか

多くのクリニックで、スタッフは一生懸命に業務をこなしているにもかかわらず、なぜか患者さんの不満が生まれてしまう。その背景には、いくつかの典型的な「すれ違い」の構造が存在します。

入口での期待値設定が十分でない

多くの患者さんは、「今日はどれくらい待つのだろうか」という不安を抱えて来院します。「何分くらいで呼ばれるのか」「もし長引くなら、少し外に出ても良いのだろうか」といった疑問に、受付の時点で具体的な情報が提供されないと、待合室で過ごす時間が長くなるにつれて、その不安は不満へと育っていきます。最初に明確な見通しを伝えないことが、後のクレームの温床になることがあります。

表示されている情報が点在し、どれが最新かわからない

受付で渡された番号札、待合室のモニターに映し出される案内、そしてクリニックのウェブサイトに掲載されている情報。これらがそれぞれ違う内容を示していると、患者さんは「一体どれが本当の情報なのだろう?」と混乱してしまいます。情報の食い違いは、不信感を生む大きな原因です。情報の提供元は一つに絞り、常に同じ最新の情報が表示されるように一元管理することが求められます。

遅延が発生した時の伝え方が決まっていない

急患対応などで予期せぬ遅れが生じるのは、医療現場では避けられないことです。その際に、ただ「申し訳ありません、遅れています」と伝えるだけでは、患者さんの不満をかえって煽ってしまうこともあります。なぜ遅れているのか(例:「緊急の処置が入りました」)、あとどれくらいかかりそうか(例:「15分から20分ほど遅れる見込みです」)といった具体的な情報を添えるだけで、患者さんの受け止め方は大きく変わります。状況に応じた丁寧な説明の「型」を、あらかじめ用意しておくことが大切です。

混み合う時間帯に人手が足りなくなる

待ち時間の可視化は非常に有効な手段ですが、それだけでは対応しきれないほどの混雑が発生することもあります。特に受付や案内、患者さんの誘導といった業務は、特定の時間帯に集中しがちです。このような状況では、案内役のスタッフが一人いるだけで、全体の流れが驚くほどスムーズになることがあります。しかし、常勤スタッフを増やすのは簡単ではありません。必要な時だけ応援を頼めるような、柔軟な人員確保の仕組みがなければ、現場は疲弊し、結果として患者さんへの対応品質も低下してしまいます。

実例紹介:小規模な医療機関における分かりやすい取り組み

待ち時間の可視化は、大規模な病院だけの取り組みではありません。むしろ、地域に根差したクリニックや小規模な医療機関こそ、患者さんとの細やかなコミュニケーションの一環として、様々な工夫を凝らしています。ここでは、一般に公開されている情報の中から、参考になるいくつかの実践例をご紹介します。

リアルタイムの待ち人数をウェブサイトで公開

- 片田小児科クリニック(栃木県):クリニックのウェブ受付ページで、「いま◯人待ち」という形で現在の待ち人数をリアルタイムに表示しています。来院する前に自宅や移動中から混雑状況を把握できるため、患者さんは心の準備ができます。これは、最もシンプルでありながら効果的な「期待値の調整」と言えるでしょう。

- 糀谷こどもクリニック(東京都):当日順番予約制を採用し、ウェブサイト上で「今現在の待ち人数が確認できます」と明確に案内しています。これにより、患者さんは自分の順番が近づくまで院外で待機するなど、時間を有効に活用できます。

- 生駒医院(兵庫県):待ち人数だけでなく、「待ち時間の目安」も併せてウェブサイトで提示しています。これにより、患者さんはより具体的な行動計画を立てやすくなります。例えば、「約30分待ち」とわかっていれば、近隣で簡単な用事を済ませてから戻る、といった判断が可能です。

順番管理システムを活用した情報提供

- はすいけクリニック(兵庫県):多くの医療機関で導入されている「アイチケット」という順番管理システムを活用しています。患者さんはスマートフォンやパソコンから自分の受付番号と、順番が来るまでの待ち人数を確認できます。これにより、待ち時間が「自分事」として具体的に把握できるため、漠然とした不安が軽減されます。

- 中目黒眼科の「Airウェイト」導入事例:リクルートが提供する受付管理アプリ「Airウェイト」を導入した事例では、受付業務の効率化に加え、待合室の混雑緩和にも繋がったと報告されています。事例報告によれば、「1日に診察できる患者数が1割近く増えた」といった具体的な効果も紹介されており、視覚的な待ち状況の共有が、院内の動線改善にも寄与することを示唆しています。

過去のデータに基づいた「混雑予報」の公開

- まつどくぼたクリニック(千葉県):ウェブサイトに、曜日別・時間帯別の混雑予報表を掲載しています。「空いています」「やや混んでいます」「混んでいます」といった分かりやすい表現で、患者さんが空いている時間帯を選んで来院するのを促しています。これは、特定の時間帯への患者さんの集中を避け、院全体の負荷を平準化するのに役立ちます。

- あべ脳神経内科クリニック(Brain Abe Clinic)(宮城県):前週の来院実績データを曜日と時間帯で集計し、グラフの形で「比較的空いている時間帯」を毎週ウェブサイトで公開しています。実績に基づいた具体的な情報を提供することで、情報の信頼性を高め、患者さんの受診計画を積極的にサポートしています。

院内表示システムの活用

- ドクターキューブ:院内に設置するモニターで、待ち人数、待ち時間、さらには診察の遅れ時間などを柔軟に組み合わせて表示できる専用システムです。番号での呼び出しと連動して画面が自動で切り替わるなど、スタッフの操作負担を軽減しつつ、患者さんへ正確な情報を提供することに特化しています。

これらの例からわかるのは、必ずしも高価で複雑なシステムが必要なわけではないということです。ウェブサイトに一行テキストで状況を伝える、既存の予約システムが持つ機能を活用する、過去の受付記録を手作業で集計して掲示するなど、自院の規模や診療科の特性に合わせて、できることから始めることが可能です。

※上記は、各医療機関や各企業が公開している情報に基づいた例示です。実際に導入を検討される際は、自院の運用フローや患者層に最適な方法を慎重に検討することが重要です。

解決アプローチ:三つの「見える化」をこう設計する

患者さんの安心感に繋がる「見える化」を実現するために、前述した「受付番号」「残り人数・待ち時間」「混雑予報」の三つの要素を、どのように設計し、運用していけばよいか、具体的な方法を見ていきましょう。

1. 受付番号の安心設計

受付番号の役割は、単に順番を示すことだけではありません。患者さんに「自分の順番が正式に確保された」という安心感を与えることが最も重要な目的です。

- 表示のポイント:

- 情報を統一する: 受付で渡す紙の番号票、院内のモニター、待合室の掲示板、ウェブサイトなど、患者さんが目にするすべての場所で、同じ番号情報が表示されるようにします。「あちらとこちらで言っていることが違う」という状況は、不信感の元です。

- 状況をセットで伝える: 「現在、◯◯番の方を診察中です」という情報に加えて、「◯◯番までの方は外出しても大丈夫です(◯◯分前までにお戻りください)」といった補足情報を添えると、患者さんは行動の自由度が増し、ストレスが軽減されます。

- ひとこと掲示の文例(入口・受付・モニターなど):

- 「現在、番号120番までの方をご案内しております。」

- 「外出を希望される方へ:ご自身の番号の3番前までには、待合室へお戻りいただくようお願いいたします。」

- 「緊急の患者さん対応のため、現在10分から15分程度の遅れが生じております。ご迷惑をおかけしますが、順番にご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。」

2. 残り人数・待ち時間の「幅」を持たせた提示

ここでは、行列の長さや待ち時間を具体的に見せることで、漠然とした不安を取り除くことを目指します。ただし、ここで最も注意すべきは、「断定的な表現を避ける」ことです。

- 表示のポイント:

- 「幅」を持たせる: 「あと5人です」「待ち時間は20分です」といった断定的な表現は、もしその通りにならなかった場合に、かえって不満を大きくしてしまいます。「あと5人/約20分〜30分」のように、人数と時間の両方を、幅を持たせた表現で示すのが基本です。時間はあくまで目安であることを伝えましょう。

- 更新頻度と時刻を明記する: 情報は、5分から10分に一度など、定期的に更新されるのが理想です。そして、その情報がいつ更新されたものなのか、「(10:30現在)」のように更新日時を画面の隅などに明記しておくことが重要です。これにより、患者さんは情報の鮮度を判断できます。

- 院外からも確認できるようにする: これから来院する患者さんや、外出中の患者さんのために、クリニックのウェブサイトのトップページなど、わかりやすい場所に院内と同じ待ち時間情報を掲載します。

- 注意点:

- 「診察の状況により、表示されている時間は前後することがございます。あらかじめご了承ください。」といった断りの一文を、必ずどこかに添えておきましょう。期待値を適切に管理し、過度な期待をさせないための大切な配慮です。

3. 曜日・時間帯の混雑予報(月1回の更新でも十分)

混雑予報の目的は、来院時間の分散を促し、患者さん自身に事前の心づもりをしてもらうことです。リアルタイム性よりも、全体的な傾向を伝えることが重要なので、運用負荷は比較的低く抑えることができます。

- 作り方(簡易的な運用):

- データを集計する: まず、直近1ヶ月から3ヶ月程度の受付データを準備します。これを曜日ごと、そして時間帯ごと(例えば、30分や1時間区切り)の来院患者数で集計します。特別なツールがなくても、ExcelやGoogleスプレッドシートで十分に可能です。

- 三段階で色分けする: 集計したデータに基づき、各時間帯を「空いている」「やや混雑」「混雑」の三段階程度に分類し、院内の掲示物やウェブサイトに表として公開します。色分けをすると、視覚的に分かりやすくなります。

- 更新日を大きく表示する: この種の予報は、頻繁に更新する必要はありません。月1回程度の更新でも十分に役割を果たします。ただし、その情報がいつ時点のものかを示すために、「◯月◯日更新」といった更新日を大きく、目立つように表示することが大切です。これにより、情報が古びた印象を与えるのを防ぎます。

表示と言葉づかい:クレームを減らすための「定型句」集

どのような情報を表示するかと同じくらい大切なのが、「どのような言葉で伝えるか」です。特に、予期せぬ事態が起きた時こそ、冷静で配慮のある言葉づかいが現場を守ります。あらかじめ状況に応じた「定型句」を用意しておくと、スタッフは落ち着いて対応できます。

小さな一歩から始める導入手順

待ち時間の可視化は、大掛かりなシステムを導入しなくても始めることができます。大切なのは、完璧を目指すのではなく、今ある資源でできることから着手し、少しずつ改善していくことです。

ステップ1:貼り紙とカウンター表示から始める

最も手軽な方法は、手書きのホワイトボードやラミネート加工した紙を使うことです。

- 何をやるか: まずは「現在ご案内中の番号:◯◯番」「現在の待ち人数:約◯人」「待ち時間の目安:◯分~◯分」「外出も可能です」といった基本情報を、待合室の目立つ場所に集約して掲示します。

- どう運用するか: 更新担当のスタッフを時間帯ごとに決め、10分か15分に一度、数字の部分だけを書き換えるルールを作ります。このシンプルな運用だけでも、何の情報もない状態に比べて、患者さんの安心感は格段に向上します。

ステップ2:ウェブサイトに同じ情報を掲載する

院内の掲示に慣れてきたら、次は院外にいる人にも同じ情報が届くようにします。

- 何をやるか: クリニックのウェブサイトのトップページや「お知らせ」欄に、「現在の待ち状況」という項目を作り、院内の掲示と全く同じ文章を掲載します。

- どう運用するか: スタッフが院内表示を更新する際に、同時にスマートフォンの管理画面からウェブサイトの情報も更新できるように、簡単な仕組みを整えます。例えば、Googleフォームのような無料ツールを使えば、フォームに数値を入力するだけで、ウェブサイトの特定の場所にその内容が反映される、といった仕組みを作ることも可能です。

ステップ3:院内モニターやタブレットを活用する

より視認性を高めたい場合は、デジタル表示への移行を検討します。

- 何をやるか: 受付カウンターの横などに、少し大きめのモニターやタブレット端末を設置し、番号、残り人数、遅延情報などを大きく表示します。

- どう運用するか: 「お呼び出しまであと3番」といったタイミングで、画面の色を変えたり、小さなベルの音を鳴らしたりする設定を加えると、患者さんが自分の順番に気づきやすくなります。スライドショー形式で、待ち時間情報と併せて、健康に関する情報やクリニックからのお知らせなどを流すのも良いでしょう。

ステップ4:必要に応じて専用ツールを検討する

手動での更新に限界を感じたり、予約システムと連携させたいといったニーズが出てきたら、専用の受付管理システムや順番待ちシステムの導入を検討する段階です。Airウェイト、ドクターキューブ、アイチケットなど、様々なサービスがありますので、自院の診療フローや規模、予算に合ったものを、現場のスタッフの意見も聞きながら慎重に選びましょう。

よくあるつまずきとその回避策

待ち時間の可視化に取り組む過程で、いくつかの壁にぶつかることがあります。事前によくある失敗例とその対策を知っておくことで、スムーズな導入が可能になります。

- つまずき1:「確定値」で情報を出してしまい、約束が守れず不満に繋がる

- 回避策:「約◯分~◯分」「あくまで目安です」といった「幅」と「断り」を必ずセットで伝えることを徹底します。不確実な未来を予測するのではなく、現時点での見込みを共有するという姿勢が大切です。

- つまずき2:表示場所がバラバラで、患者さんが混乱する

- 回避策:入口、受付、モニター、ウェブサイトで表示する文言は、基本的に全て同じ内容をコピー&ペーストで運用するルールにします。「情報の源は一つ」と決めておくことで、混乱を防ぎます。

- つまずき3:始めたものの、日々の業務に追われて更新が止まってしまう

- 回避策:担当者を決め、更新時刻を表示に含めることをルール化します。もし更新が止まっても、時刻を見れば「これは古い情報だ」と患者さんが判断できます。更新作業が負担にならないよう、できるだけ手間のかからない方法を選ぶことも重要です。

- つまずき4:時間予約制と順番待ち制が混在し、現場が混乱する

- 回避策:診療科の特性によっては、時間予約の患者さんと、当日の順番待ちの患者さんを併用して受け付ける運用が有効な場合があります。多くの予約システムでは、このような混在運用に対応する機能が提供されています。ただし、導入する際は、どちらの患者さんを優先するのか、どのような順番で案内するのか、現場の動線が複雑になりすぎないかを十分にシミュレーションし、院内で明確なルールを共有することが不可欠です。

- つまずき5:可視化はしたが、混雑時の対応能力が追いつかない

- 回避策:情報提供だけではさばききれないほどの混雑が予想される時間帯には、物理的な人手が必要です。受付での案内、患者さんの誘導、動線の整理などを専門に行う短時間スタッフを配置するだけで、院内の空気は一気に落ち着きます。

(このような短時間の増員には、必要な時だけ柔軟に人材を確保できるサービスの活用が有効です。例えば「お試し勤務」のような形で、実際の業務を経験してもらってから本格的な採用を検討できると、ミスマッチのリスクを減らすことができます。求人から労務管理までの手続きが簡素化されている媒体を選ぶと、現場の負担を増やさずに、必要な人員を確保しやすくなります。ご関心があれば、クーラのようなサービスの活用もご検討ください:https://business.cu-ra.net/ )

小規模な施設だからこそできる、きめ細やかな配慮

患者層や施設の特性に合わせた、もう一歩踏み込んだ配慮を加えることで、患者さんの満足度はさらに高まります。

- 高齢の患者さんや、日本語が得意でない方へ

- 単に数字を表示するだけでなく、診察の進捗状況が視覚的にわかるような「進捗バー」などを併記すると、直感的に理解しやすくなります。また、専門用語を避け、「やさしい日本語」を使った表現を心がけましょう。

- 小児科の待合室で

- 子どもが長時間静かに待つのは困難です。保護者のストレスを減らすためにも、外出できる基準(「あと◯番になったら」など)を明確に伝え、院外で待つことを積極的に推奨しましょう。呼び出しは、院内のモニター表示や放送に加えて、保護者のスマートフォンにSMS(ショートメッセージ)で通知を送るなど、複数の手段を用意すると安心です。

- 訪問看護やリハビリの拠点などで

- 事業所内でスタッフの待機時間が発生するような日には、予約の前日に「明日の午前中は混雑が予想されます」といった情報をSMSなどで一斉に送信し、訪問時間の調整や来訪の分散を促すといった使い方も考えられます。

- 感染症が流行する季節に

- 発熱や咳などの症状がある患者さん専用の動線や待合スペースを設ける場合、その案内が最も重要になります。院の入口に大きく、誰の目にも留まるように掲示し、院内に入る前に動線を分けることが、院内感染対策の第一歩です。

まとめ:数字の「幅」と、言葉の「型」が、現場の安心を守る

待ち時間をめぐる患者さんの不満を和らげる鍵は、高度なシステムや複雑な理論ではありません。

まず、「受付番号」「残り人数」「混雑予報」という三つの基本情報を、院内でも院外でも、同じ言葉で、わかりやすい場所に提示すること。次に、情報を伝える際は、「約◯分~◯分」といった幅のある目安と、「状況により変動します」という断りの言葉を先に添えて、過度な期待を抱かせないこと。そして、特に診察の遅れなど、不都合な状況が発生した時こそ、あらかじめ用意した丁寧な「定型句」で、冷静に状況を共有すること。

これらの小さな工夫の積み重ねが、クレームの芽を摘み、患者さんの納得感と信頼を育みます。

そして、可視化の仕組みを整える一方で、その運用が現場の新たな負担にならないように配慮することも忘れてはなりません。特に混み合う時間帯には、いつでも応援を呼べるような柔軟な人員体制を整えておくこと。採用と日々の運用の両方をできるだけ「軽く」保つことが、結果として、患者さん一人ひとりへの丁寧な対応を可能にし、クリニック全体の安心感に繋がっていくはずです。

繁忙期の増員や、急な欠員補充でお困りの際は

- 繁忙帯だけスタッフを増やしたい: お試し勤務から始めることで、採用後のミスマッチへの不安を減らしながら、必要な時間帯だけ人員を補強できます。

- 求人や労務手続きの負担が大きい: お試し勤務に関連する手続きをデジタル化で支援し、採用担当者の負担を軽減する仕組みもあります。

- 急な募集にすぐ応じてくれる媒体を探している: 登録者数が多く、多様な働き方を希望する人材が集まるプラットフォームなら、短期の応援スタッフから継続的な採用まで、迅速な募集がしやすくなります。

より詳しい情報やご相談については、以下のサイトをご覧ください。

クーラ(Cura)採用ご担当者様向けページ:https://business.cu-ra.net/

※クーラは医療・介護に特化した求人サービスであり、待ち時間表示システムそのものを提供するものではありません。まずは自院でできる範囲の「見える化」を整え、その上で、必要な時に必要なだけ人手を補充できる選択肢を持っておく。この二つの組み合わせが、これからのクリニック運営における、現場の安心を支える有効な手段となるかもしれません。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)