はじめに:医療費の未収金は「仕組み」で減らすことができます

医療の現場で日々発生する診療費の未収金は、多くのケースで患者さんの悪意から生じるものではない、と感じられている先生方やスタッフの方もいらっしゃるのではないでしょうか。「つい、うっかり忘れてしまった」「その日は手持ちが足りなかった」「会計が混雑していて、体調も悪かったので後日にしようと思った」など、様々な事情が重なって発生することが多いようです。しかし、日々の業務に追われる中で、こうした未収金の管理や連絡は、受付やスタッフの方々にとって大きな負担となり得ます。

これまでの医療機関の会計は、現金での当日清算を基本とする運用が中心でした。しかし、この方法では、外来患者さんが集中する時間帯や、訪問診療・在宅医療の現場では、どうしても回収業務が後回しになりがちです。結果として、意図せず未収金が積み上がってしまうという課題がありました。

この記事では、小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設などでも、無理なく導入を検討できる「オンライン請求」と「医療費後払い」という二つの選択肢に焦点を当てます。公にされている情報や具体的な事例を交えながら、現場の負担を軽減し、未収金を着実に減らしていくための現実的な方法を整理していきます。

先に結論からお伝えすると、次の二つの方法を状況に応じて使い分けることで、未収金の発生を大きく抑えることが期待できます。

一つは、外来診療や自費診療など、当日中に請求額が確定する場合です。このケースでは、患者さんのスマートフォンにSMS(ショートメッセージ)やメールで支払い用のリンクを送る「オンライン請求」が役立ちます。

もう一つは、時間外の診療や訪問診療、あるいは院内が著しく混雑している場合です。このような場面では、決済サービス会社が一時的に医療費を立て替えてくれる「立替型の医療費後払い」が有効です。この仕組みを使えば、患者さんは後でご自身の都合の良い時に支払うことができ、医療機関側には先に診療費が入金されるため、未収金のリスクをなくすことができます。

例えば、「デジスマ診療」のような後払いや自動会計の仕組みは、すでに多くの医療機関で導入されており、会計待ちの時間をなくし、支払い忘れを防ぐために実際に活用されています。また、連絡手段としてSMSを活用することも、見落としが少なく効果的です。医療分野でのSMS利用は、予約のリマインドや検査結果の通知、そして今回のような支払い案内まで、幅広く応用されています。

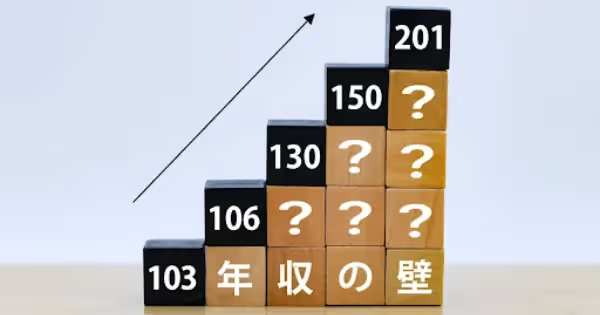

なお、法律的な観点では、診療費を請求する権利には時効があることも知っておく必要があります。2020年4月1日以降に発生した診療費の時効は原則として5年ですが、それ以前の古い診療分については原則3年となっています。未収金を長く放置しないためにも、仕組みによる対策が重要です。

少し視点を変えると、会計業務の負担や未収金をめぐるトラブルが減ることは、スタッフの採用や定着といった面にも良い影響をもたらす可能性があります。受付や看護部の心理的な負担が軽くなれば、職場全体の雰囲気も和らぎ、日々の業務がより円滑に進むようになります。そうなれば、短時間勤務やお試しでの勤務といった多様な働き方を受け入れる余裕も生まれ、人手を確保する上での選択肢も広がります。

もし、看護師の募集や、採用後のミスマッチを防ぐためのお試し勤務といった仕組みづくりにご関心があれば、「クーラ」の活用も一つの選択肢です。迅速な募集から、お試し勤務による相性の確認、そして採用後の労務管理までを支援するサービスです。ご興味があれば、クーラのサービス概要や導入事例もご覧になってみてください。(https://business.cu-ra.net/)

それでは、まずは未収金が発生する背景から、詳しく見ていきましょう。

なぜ未収金は発生するのか:その背景と課題

医療現場で未収金が生まれる背景には、いくつかの典型的なパターンが存在します。それらを一つひとつ理解することで、対策の糸口が見えてきます。

よくある未収金の発生要因

- 院内の混雑や時間外の対応診療が集中する時間帯は、受付も会計も大変混み合います。患者さんを長くお待たせしてしまうことへの配慮や、次から次へと来院される方の対応に追われ、その場での会計処理が難しくなることがあります。また、診療報酬明細書(レセプト)の作成と確定が後日になるケースでは、当日に請求額を確定できず、後日請求とならざるを得ません。しかし、後日改めて連絡を取り、支払いに来ていただくというプロセスは、双方にとって手間がかかり、その間に連絡が途絶えてしまうことがあります。

- 訪問診療や在宅医療の現場医師や看護師が患者さんのご自宅を訪問する場面では、現金での集金業務が大きな負担となります。毎回お釣りの準備が必要ですし、集めた現金の管理や医療機関への入金処理にも手間と時間がかかります。患者さん側も、訪問に合わせて現金を準備しておく必要があり、双方にとって気を遣う作業です。時には集金のタイミングが合わず、「次回にまとめて」ということが重なり、未収額が膨らんでしまうことも少なくありません。

- 患者さん側の様々な事情未払いの理由は、単なる「払い忘れ」だけではありません。急な体調不良で受診したため、十分な手持ちの現金がなかったり、クレジットカードを忘れてしまったりすることもあります。また、特に体調が優れない患者さんにとって、診察後に会計で長く待つことは大きな苦痛です。一刻も早く帰宅して休みたいという気持ちから、会計を後日にしたいと考えるのは自然なことかもしれません。

- 連絡手段の問題未払いが起きた後、医療機関からの連絡が患者さんにうまく届かない、という問題もあります。電話をかけても、日中は仕事などでなかなか繋がらないことが多いですし、郵送での督促状は作成や発送にコストがかかる上に、開封されずに終わってしまう可能性もあります。Eメールも便利な手段ですが、他の多くのメールに埋もれてしまい、気づかれないまま未読になってしまうケースが少なくありません。これに対し、SMS(ショートメッセージ)はスマートフォンの画面に直接通知されるため見落とされにくく、開封率が高いという特徴があり、近年注目されています。

知っておきたい法的な前提

未収金管理においては、診療費を請求できる期間、すなわち「消滅時効」についての基本的な知識も持っておくと安心です。民法という法律の改正により、2020年4月1日以降に発生した診療費の請求権は、原則として5年で時効を迎えることになりました。これは、「権利を行使できることを知った時から5年間」または「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早い方と定められています。医療費の場合、通常は診療月の翌月には請求が可能になるため、そこから5年と考えるのが一般的です。

一方で、法律が改正される前の2020年3月31日までに発生した診療費については、古い法律が適用され、時効は原則として3年となります。

時効の進行を一時的に止める(法律用語で「時効の更新」と言います)方法もありますが、そのためには裁判上の請求を行ったり、患者さん自身に支払い義務があることを認めてもらったり(債務承認)する必要があり、手続きは簡単ではありません。そのため、法的な手段を考えるよりも前に、そもそも未収金を長期間溜め込まないための、日々の運用や仕組みを整えることが、現実的かつ健全な対策と言えます。

具体的な取り組み事例:私たちの現場でもできる「後払い」「オンライン請求」

近年、医療機関向けの決済サービスは多様化しており、特に「医療費後払い」や「オンライン請求」の仕組みは、多くの現場で導入が進んでいます。ここでは、実際に公表されている事例をいくつかご紹介します。これらの事例から、ご自身のクリニックや施設で導入する際のヒントが見つかるかもしれません。

1. 在宅クリニックでの活用例:栃木県 前原医院

栃木県にある前原医院は、訪問診療を積極的に行っているクリニックです。以前は、訪問先での現金集金に時間がかかり、お釣りの準備や集金後の入金処理がスタッフの大きな負担となっていました。この課題を解決するために、2025年1月から医療費の後払いサービスを導入しました。

導入の決め手となったのは、たとえ患者さんの口座から引き落としができなかった場合でも、サービス会社が診療費を立て替えて入金してくれる点でした。これにより、クリニック側は未収金のリスクを完全に無くすことができます。また、支払いに関する連絡や督促もサービス会社が代行してくれるため、スタッフは本来の医療業務に集中できるようになったといいます。導入後は、月に20名から25名ほどの患者さんがこの後払いサービスを利用しており、治療に専念できる体制づくりに貢献しているとのことです。

2. 外来クリニックでの活用例:鳥取県 彦名レディスライフクリニック

鳥取県の彦名レディスライフクリニックでは、会計待ちの混雑を緩和することを目的として、2025年2月から後払いサービスを導入しました。特に、定期的な通院が必要で、時には診療費が高額になることもある妊婦健診と分娩の費用から適用を始めました。

このクリニックが後払いサービスを選んだ理由の一つは、高価な自動精算機などを導入する必要がなく、初期投資を抑えられた点です。また、前原医院のケースと同様に、サービス会社による立替払いがあるため、未収金のリスクを心配する必要がないことも大きな魅力でした。サービス提供を開始して以降、後払いへの登録会員数や利用件数は順調に伸びており、患者さんの利便性向上と受付業務の効率化につながっているようです。

3. 在宅医療を支える薬局での活用例:奈良県 若葉薬局グループ

診療費だけでなく、お薬代の支払いにおいても後払いサービスは活用されています。奈良県で複数の店舗を展開する若葉薬局グループでは、2023年4月から在宅訪問サービスで後払いを導入しました。

薬剤師が患者さんのご自宅を訪問し、お薬をお届けする際に、代金の集金も同時に行うのは手間がかかり、滞りやすい業務の一つでした。特に、複数の患者さんを訪問する中で現金管理を行うのは、精神的な負担も伴います。後払いサービス(特に口座振替や立替型)を導入することで、薬剤師は集金業務から解放され、服薬指導などの専門業務により多くの時間を割けるようになりました。

4.「後払い」と「自動会計」の組み合わせという流れ

近年、「デジスマ診療」に代表されるような、新しい形の決済システムも登場しています。これは、患者さんがあらかじめスマートフォンアプリにクレジットカード情報を登録しておくと、診察が終わった後に自動で決済が行われる仕組みです。

このシステムの最大のメリットは、患者さんが会計窓口で待つ必要が一切なくなる「会計待ちゼロ」を実現できる点です。診察が終われば、そのまま帰宅することができます。医療機関側にとっては、受付の混雑を解消できるだけでなく、支払い忘れそのものが発生しなくなるという大きな利点があります。特に、患者さんの出入りが激しいピークタイムの業務を平準化し、スタッフの負担を軽減する効果が期待されています。

5. 多様化するサービスの選択肢

現在、医療機関が利用できる後払いサービスは一つだけではありません。例えば、ある比較記事では「CADA払い」「CADA2」「NOBORI」といった複数のサービスが紹介されています。

これらのサービスは、それぞれに特徴があります。例えば、対応している診療科や、電子カルテ・レセコンとの連携機能の有無、在宅医療への対応度合いなどが異なります。料金体系も、初期費用や月額費用、決済ごとの手数料などが様々です。そのため、ご自身の施設の規模や診療内容、既存のシステムとの相性などを考慮し、いくつかのサービスを比較検討することが重要です。多くのサービスでは、無料のデモンストレーションやトライアル期間が設けられているため、実際に操作感を試してから本格導入を判断することをおすすめします。

これらの立替型後払いサービスの多くは、「未収金のリスクはサービス会社が負担し、督促業務も代行する」という点を強みとしています。これは、会計業務を前倒しで完了させ、時間外や在宅での集金の手間を省き、未収金に関する心労をなくしたいという、医療現場の切実なニーズに応えるものと言えるでしょう。

無理なく始める「オンライン請求+後払い」の仕組みづくり

ここからは、実際にオンライン請求や後払いサービスを導入し、院内で運用していくための具体的なステップと、分かりやすさを重視したHTMLのコードサンプルをご紹介します。

① 受付でのご案内:患者さんが迷わない「選べる」支払い方法

新しい支払い方法を導入する際、最も大切なのは、患者さんに分かりやすく、そしてスムーズにご案内することです。選択肢が多すぎると、かえって混乱を招いてしまうこともあります。そこで、以下のようにシンプルな分岐でご案内する方法が考えられます。

上記のような案内を院内の掲示物や受付カウンターの案内板で示すことで、患者さんがご自身の状況に合わせて支払い方法を選びやすくなります。特に、産科や小児科のように、付き添いの方がいたり、お子様がぐずってしまったりする場面や、在宅医療の現場では、会計待ち時間のない後払いの選択肢は、患者さんやご家族に大変喜ばれる傾向があります。

② オンライン請求の基本的な流れ(外来・自費診療向け)

SMSやメールで支払いリンクを送るオンライン請求は、以下のステップで進めるのが一般的です。多くのサービスでは、リマインド送信などを自動化できるため、一度設定すればスタッフの手を煩わせることはほとんどありません。

- 請求当日診療が終わったら、その日のうちに患者さんのスマートフォンやPCに支払い用のリンクをSMSまたはメールで送信します。その際、領収書データがどのように発行・取得できるかについても一言添えておくと親切です。

- 3日後支払いがまだ完了していない患者さんに対して、1回目のリマインド通知を自動で送信します。内容は初回とほぼ同じで、あくまで「ご確認のお願い」という丁寧なトーンを保ちます。

- 7日後それでも未払いの場合、2回目のリマインドを送信します。この時、送信する曜日や時間帯を、前回の受診時と近いタイミングに設定すると、患者さんの生活リズムに合い、気づいてもらいやすくなることがあります。

- 14日〜20日後ここまでで支払いが確認できない場合は、最終のご案内として、次は郵送でのご案内になる旨を伝えます。これにより、対応の必要性を穏やかに、しかし明確に伝えることができます。

SMSは、他の通知に埋もれにくく、スマートフォンのロック画面に表示されることも多いため、見落とされにくい連絡手段として医療現場でも広く使われています。

③ 時間外・在宅医療は「立替型後払い」で仕組み化する

特に、未収金が発生しやすい訪問診療や時間外診療の場面では、「立替型後払い」を基本の支払い方法として案内する運用が効果的です。この方法であれば、医療機関側にはサービス会社から診療費が先に入金されるため、未収金のリスクそのものがなくなります。支払いに関する患者さんへの連絡や督促もサービス会社に一任できるため、スタッフは集金業務の負担から完全に解放されます。在宅医療で要望の多い口座振替に対応しているサービスも多く、患者さんにとっても利便性が高い方法です。

④ 院内掲示と同意取得のひな形を準備する

新しい支払い方法を導入するにあたり、院内での掲示や、患者さんから同意をいただく際の文面をあらかじめ準備しておくとスムーズです。

- 院内掲示の文例「会計の混雑緩和と、患者様をお待たせする時間を短縮するため、後払いやオンライン請求でのお支払いをお選びいただけるようになりました。ご希望の方はお気軽に受付スタッフまでお声がけください。」「お支払い用のリンクは、ご登録の携帯電話番号へSMS(ショートメッセージ)でお送りします。紙の領収書が必要な方は、お手数ですが受付までお申し出ください。」

- 同意取得時の説明個人情報の取り扱い、特にクレジットカード情報などを預かる場合は、その情報の保持方法について、分かりやすく簡潔に説明することが重要です。「お預かりしたカード情報は、決済代行会社が厳重に管理し、当院ではカード番号を直接保持しませんのでご安心ください」といった一文を添えることで、患者さんの不安を和らげることができます。

⑤ 自動精算機との役割分担

すでに自動精算機を導入している、あるいは導入を検討している医療機関もあるかもしれません。自動精算機と後払いサービスは、競合するものではなく、むしろ役割分担させることで、より効果的に業務を効率化できます。

自動精算機は、再来受付を済ませた患者さんが、その場で現金やクレジットカードを使って支払いを完了させる「即時決済」を得意とします。一方で、後払いサービスは、会計そのものを後日に回すことで「会計待ちゼロ」を実現したり、院外(在宅)での決済を可能にしたりすることを得意とします。

例えば、「日中の通常診療で、その場で支払いを済ませたい方は自動精算機へ」「混雑時や時間外、在宅診療の方は後払いサービスで」というように、両者を併用することで、より多くの患者さんのニーズに応えることができます。

⑥ 導入がうまくいかない時のための視点

新しい仕組みを導入すると、予期せぬ問題が起きることもあります。あらかじめいくつかのパターンを想定しておくと、落ち着いて対応できます。

- 支払いリンクが届かないと言われた場合原因として、患者さんがSMSの受信拒否設定をしていたり、メールが迷惑メールフォルダに振り分けられていたりすることが考えられます。その場合は、院内にQRコードを掲示してそこから支払いページにアクセスしてもらう、といった代替手段を用意しておくとスムーズです。

- ご高齢でスマートフォンの操作が苦手な方初診の際に、ご家族など代理で連絡が取れる方の連絡先を、ご本人の同意を得た上で登録させてもらう、という方法があります。ご家族にオンライン請求のリンクを送り、代理で決済していただくといった対応が可能になります。

- 分割での支払いを希望された場合患者さんの事情によっては、一括での支払いが難しいケースもあります。そのような場合には、立替型の後払いサービスや、口座振替での引き落としが選択肢となります。状況に応じて、利用できる支払い方法を柔軟に切り替えて案内できる体制を整えておくと、患者さんとの信頼関係を損なわずに済みます。

未収金に関する連絡のテンプレート(SMS/メール/郵送)

未収金が発生してしまった場合に、患者さんへ連絡を取る際の文面は、非常に気を遣うものです。ここでは、事務的でありながらも、相手への配慮が感じられる、やわらかいトーンのテンプレートをいくつかご紹介します。科目名、金額、受診日といった可変情報は、システムで自動的に差し込めるようにしておくと便利です。

いずれの連絡においても、高圧的な態度や一方的な要求と受け取られないよう、支払い方法を再度提示すること、そして相談の窓口がいつでも開かれていることを伝える姿勢が大切です。

前述の通り、時効の観点からも、未収金を長期間放置しない運用が望ましいです。もし、連絡が取れないまま長期間が経過してしまったケースや、法的な対応を検討する必要が出てきた場合には、顧問の弁護士や税理士といった専門家と相談の上、慎重に進めるようにしてください。

まとめ:仕組みで未収を減らし、スタッフが働きやすい環境へ

この記事では、医療機関における未収金対策として、オンライン請求と後払いサービスを活用する方法について、具体的な事例やテンプレートを交えて解説してきました。最後に、今回の要点を改めて整理します。

ご紹介した前原医院や彦名レディスライフクリニック、若葉薬局グループの事例からも分かるように、こうした仕組みは、もはや特別な大病院だけのものではなく、地域のクリニックや薬局でも無理なく導入できる時代になっています。

未収金や会計をめぐるトラブルが減ることは、経営上のメリットだけでなく、スタッフの採用や定着といった面にも、静かに、しかし確実に良い影響を与えます。会計に関する問い合わせやクレーム対応の時間が減ることで、受付スタッフや看護師は、本来の専門性を活かした業務により集中できるようになります。こうした働きやすい環境は、求職者にとって大きな魅力となるはずです。

現場の業務負担が軽くなれば、短時間勤務や、採用後のミスマッチを防ぐためのお試し勤務といった、多様な働き方を検討する余裕も生まれます。

もし、看護師の採用活動や、現場に合った人材を確実に見つけるための仕組みづくりに関心をお持ちでしたら、「クーラ」がお手伝いできることがあるかもしれません。クーラは、看護師の迅速な募集から、採用前に人柄やスキルを確認できるお試し勤務、さらには採用後の労務手続きのデジタル化までをサポートするプラットフォームです。まずはサービス概要をご覧いただき、どのようなことが可能かを知っていただければ幸いです。

この記事が、日々の未収金に関する不安を少しでも軽くし、現場で働く皆さまの安心感につながる一助となれば、これほどうれしいことはありません。

付録:参考情報

本稿を執筆するにあたり、参考とした情報や、さらに理解を深めるための読み物として役立つリンクを以下にまとめます。

- 医療費あと払い(立替・督促代行・在宅対応)の概要・導入実績立替による未収金リスクゼロの仕組みや、在宅医療での集金代行、時間外対応といった特長がまとめられています。本稿で紹介した前原医院、彦名レディスライフクリニック、若葉薬局グループのより詳細な導入事例も掲載されています。(情報源: mdcom.jp など)

- デジスマ診療について患者さんのクレジットカード登録による、受診後の自動会計システムの考え方や、「会計待ちゼロ」がもたらすメリットについて解説されています。(情報源: エムスリーデジカルスマート診療 など)

- 医療費後払いサービスの比較記事CADA払い、CADA2、NOBORIなど、複数の後払いサービスの特徴が比較されており、サービス選定の第一歩として参考になります。(情報源: CLINICS(クリニクス) など)

- SMS活用の基礎知識(医療業界での例)SMSが高い開封率を持つ理由や、予約のリマインド、決済の案内など、医療現場での具体的な活用シーンが紹介されています。(情報源: karaden.jp など)

- 診療費請求権の時効(民法改正について)2020年4月の民法改正により、診療費の時効が原則5年になったこと、それ以前は原則3年であることなど、法的な背景が解説されています。(情報源: SSK(全国社会保険協会連合会) など)

- クーラのご案内未収金や会計の負担を軽くし、スタッフが働きやすい環境を整えることは、採用力の強化にもつながります。看護師の募集、お試し勤務によるミスマッチの抑制に関心があれば、ぜひご覧ください。→ クーラの導入について

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)