「予約の時間になっても、患者さんがいらっしゃらない」。多くのクリニックで、こうした無断キャンセルが日常的な悩みになっているかもしれません。一件一件は小さな出来事でも、積み重なるとクリニックの運営に少なくない影響を与えます。空いてしまった時間は埋められず、その時間に診療を受けられたはずの他の患者さんの機会も失われてしまいます。そして何より、現場で対応する受付スタッフの方々の心理的な負担は想像以上に大きいものです。

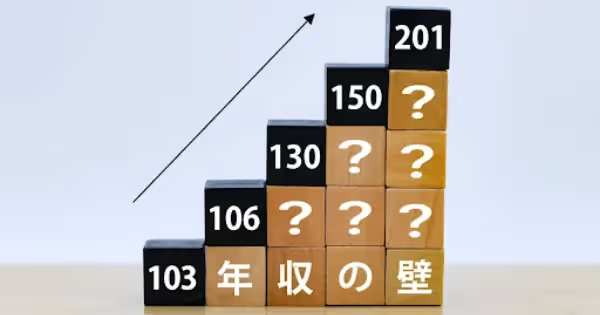

この問題を、単に患者さんの「マナー」の問題として捉えるだけでは、なかなか解決は難しいかもしれません。そこでこの記事では、無断キャンセルを感情的に捉えるのではなく、予約の仕組み、つまり「設計」を見直すことで、自然と減らしていくための具体的な方法を考えてみたいと思います。中心となるのは、「事前決済(前払い)」、「デポジット(予約金)」、そして「同意チェック(キャンセル規定の明示)」という3つの考え方です。

さまざまなクリニックの実際の取り組み事例を交えながら、明日からでも試せるような具体的な手順や文例をまとめました。この記事が、日々の業務に追われる院長先生や看護部長、事務長、人事担当者の皆様にとって、現場で無理なく続けられる予約設計を見直すきっかけになれば嬉しいです。

なぜ、予約の無断キャンセルは起きてしまうのでしょうか

どうして患者さんは、予約したにもかかわらず連絡なく来院されないことがあるのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が考えられます。

一つは、ウェブ予約の普及です。今やスマートフォン一つで、いつでもどこでも簡単に診療予約ができるようになりました。これは患者さんにとって非常に便利なことですが、その手軽さゆえに、予約に対する心理的なハードルが下がっている側面もあるようです。電話でスタッフと直接話して予約を取る場合と比べて、予約したこと自体を軽く考えてしまったり、忘れてしまったりすることが起こりやすくなっているのかもしれません。

また、クリニックの現場では、患者さんからの急な予約変更の連絡に、なんとか対応しようと尽力されていることが多いのではないでしょうか。受付スタッフの方々が柔軟に対応することで、結果的に直前の変更が当たり前のようになってしまい、かえって予約の価値が曖昧になってしまう、という声も耳にします。こうした一つ一つの調整は、現場の負担を増やし、見えない人件費として積み重なっていきます。

そして、日本の医療現場には、「患者さんからキャンセル料をいただくのは申し訳ない」という文化が根強く残っているように感じます。もちろん、患者さんの事情を思いやる気持ちは非常に大切です。しかし、請求すべき場面で請求しないという対応が続いてしまうと、一部の患者さんにとっては「キャンセルしても特に何もない」という認識につながり、無断キャンセルが常習化してしまうきっかけになる可能性も否定できません。

特に、訪問看護や在宅医療の分野では、患者さんやご家族との長期的な信頼関係がサービスの基盤となります。そのため、「関係性を壊したくない」という気持ちから、キャンセル料などのルールを厳格に適用することにためらいを感じるケースは少なくないでしょう。

これらの課題に対し、一方的にルールを厳しくしたり、患者さんを責めたりするようなアプローチは、あまり良い結果を生まないかもしれません。大切なのは、患者さんの行動を無理に変えさせようとするのではなく、予約の仕組みそのものを見直し、自然と「予約を守ろう」と思っていただけるような環境を整えることです。例えば、予約を完了する前にキャンセルに関する取り決めに同意していただくひと手間を加えたり、予約前日に自動でリマインドのメッセージを送ったり、あるいは一部の診療では事前に支払いをお願いしたり、といった方法が考えられます。実際に、SMS(ショートメッセージサービス)やLINEを使ったリマインド通知は、多くの医療機関で無断キャンセルを減らす効果が報告されています。

いろいろなクリニックでの、実際の取り組み事例

すでに取り組みを始めているクリニックは、診療科を問わず数多く存在します。ここでは、比較的小規模なクリニックや外来を中心としたクリニックの事例を中心に、どのような工夫がされているのかを見ていきましょう。

1. キャンセルポリシーを分かりやすく示し、段階的な料金を設定する

特に自費診療が中心となる美容皮膚科などでは、キャンセル料の規定を明確にウェブサイトに掲載する例が増えています。ただ料金を提示するだけでなく、「前日なら30%、当日なら70%、無断の場合は100%」というように、連絡するタイミングによって料金が変わる段階的な設定にしているのが特徴です。

例えば、美容皮膚科の「あおばクリニック」では、予約の前日キャンセルで予約メニュー料金の30%、当日キャンセルで70%、無断キャンセルでは100%という具体的な料率を公開しています。このように、連絡が早いほど負担が軽くなる仕組みは、患者さんにとっても「早めに連絡しよう」という動機づけになりやすく、公平で納得感のあるルールとして受け入れられやすいようです。

2. 予約前の「同意チェック」を必須にする

ウェブ予約システムを利用している場合、予約手続きの最終段階で「キャンセルポリシーに同意します」というチェックボックスを設ける方法も効果的です。

埼玉県所沢市の「はらデンタルクリニック」では、ウェブ予約を進める際に、キャンセルに関するクリニックの考え方を丁寧に説明した文章を提示し、それに同意するチェックを入れないと先に進めない仕組みを採用しています。ただルールを提示するだけでなく、「他の患者さんのためにも、ご理解とご協力をお願いします」といった形で、なぜこのルールが必要なのかという背景を伝えることで、患者さんの理解を深める工夫がされています。

3. デポジット(予約金)制度で、予約の確実性を高める

手術や高額な施術など、長時間にわたって診療枠を確保する必要がある場合、デポジット(予約金)を事前に預かる方法が広く採用されています。これは、予約の「本気度」を確かめるための仕組みとも言えます。

- THE FIRST CLINIC(ファーストクリニック)美容外科であるこのクリニックでは、予約の変更手数料を期日ごとに具体的に示しています。デポジットを預かることで、安易な予約変更やキャンセルを防ぐ狙いがあると考えられます。

- 顔のクリニック金沢こちらのクリニックでは、手術予約金として預かったデポジットを、万が一キャンセルになった場合のキャンセル料に充当できること、そしてキャンセル料率が日数に応じて変動することを明示しています。なぜこの金額が必要になるのかという、費用の根拠にも触れられており、患者さんへの丁寧な説明姿勢がうかがえます。

- 医療法人四つ葉会形成外科や美容皮膚科などを運営するこの法人では、「当日〜6日前のキャンセルは前受金の全額」といったように、非常に具体的な条件を提示しています。これにより、患者さんはいつまでに連絡すればよいかが明確にわかります。

4. 予約と会計の仕組みを連携させる

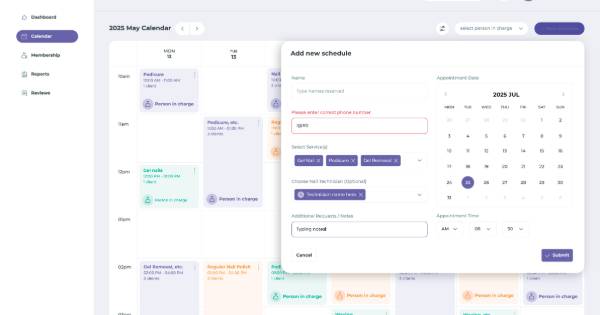

最近では、予約時にクレジットカード情報を登録し、事前決済やキャンセル料の自動徴収をスムーズに行える予約システムが増えています。

- CLINICS(クリニクス)株式会社メドレーが提供するこのシステムは、オンライン診療で広く使われていますが、対面診療の予約にも活用できます。予約時にクレジットカードの登録を必須にできるため、もし無断キャンセルが発生した場合でも、キャンセル料の請求がスムーズに行え、未収金のリスクを大幅に減らすことができます。

- RESERVA(レゼルバ)多くの業種で利用されている予約システムですが、医療機関向けのプランも用意されています。事前のカード決済機能や、キャンセル料を自動で徴収する機能があり、受付業務の負担を軽減することにつながります。

- STORES 予約こちらも多様な業種に対応したシステムで、事前決済はもちろん、回数券の管理や、LINEやGoogleカレンダーとの連携機能も充実しており、患者さんの利便性を高めながら、予約管理を効率化することができます。

また、院内での会計待ち時間を解消するために、医療費の「後払い」サービスを導入する医療機関も出てきました。例えば、日本赤十字社医療センターなどで導入されている後払いクレジット決済は、会計の混雑緩和が主な目的ですが、クレジットカード情報を登録してもらうという点で、無断キャンセルを抑制する副次的な効果も期待できるかもしれません。

5. 介護・訪問分野における、契約書に基づいたキャンセル料

訪問看護や通所介護(デイサービス)といった介護保険サービスでは、サービスの性質上、利用者さんとの関係性が非常に重要です。そのため、キャンセル料の扱いはより慎重に行われます。

基本的には、サービス利用開始時の契約書に、キャンセル料に関する規定を明記しておくことが大前提となります。その上で、食材の準備や送迎車の配車など、キャンセルによって実際に発生する損失(実損)を踏まえ、キャンセル料を請求するケースが見られます。例えば、「利用予定日の前日17時までに連絡がなかった場合、費用の○割を請求します」といった具体的な線引きを設けている事業所が多いようです。

病院に併設されている訪問看護ステーションの例として、国際医療福祉大学塩谷病院では、利用者の都合で訪問をキャンセルする場合の規定をPDFで公開しており、前日の17時以降の連絡についてはキャンセル料として料金の一部を請求する旨を明記しています。これは、契約に基づいた明確なルール運用の一例と言えるでしょう。

まず始めたい3つの基本対策:同意チェック・リマインド・決済

無断キャンセルを減らすための具体的な取り組みは数多くありますが、まずは基本となる3つの柱を押さえることから始めるのが効果的です。それは「同意チェック」「リマインド」「事前決済・デポジット」です。これらを組み合わせることで、多くの無断キャンセルは防げると考えられます。

1. 同意チェック:予約の前に、お互いの約束事を確認する

これは、すぐにでも導入できる、非常に重要なステップです。

- ウェブ予約画面での工夫予約フォームの最後に、「下記のキャンセル規定に同意します」というチェックボックスを設置します。このチェックを入れないと予約が完了しないように設定することで、患者さんが規定を認識した上で予約した、という記録が残ります。法的な観点からも、このように明示的な同意を得ておくことは、万が一キャンセル料を請求する際に重要になるとされています。

- 予約後の通知で再確認予約が完了した際に自動送信される確認メールやLINEのメッセージにも、改めてキャンセル規定を記載したり、ウェブサイト上のポリシーページへのリンクを貼ったりしておくと、より丁寧です。

- 電話予約の場合の対応電話で予約を受け付ける際には、スタッフが口頭でキャンセル規定の要点を説明し、患者さんの同意を得るようにします。「当日キャンセルの場合はキャンセル料が発生しますが、よろしいでしょうか?」といった一言を加え、同意いただけた旨をカルテや予約メモに記録しておくと、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

提示する文言の例(予約画面)

ご予約の変更・キャンセルは、予約日前日の18時までにご連絡いただければ無料です。それ以降の変更・キャンセルにつきましては、施術料金の70%を、また、ご連絡なくご来院いただけなかった場合は100%をキャンセル料として申し受けます。何卒ご了承ください。なお、悪天候や交通機関の乱れ、急な体調不良などのやむを得ない事情につきましては、証明できるものをご提示いただけた場合に限り、この限りではございません。下記のキャンセル規定に同意のうえ、予約へお進みください。

[□ 上記のキャンセル規定に同意して予約に進む]

ここで注意したいのは、あまりに高額なキャンセル料です。特に美容医療などでは、高額なコース契約の解約に関するトラブルが国民生活センターにも寄せられており、事業者が請求できる損害賠償額には上限が定められています。常識の範囲を超えた料金設定は、かえってトラブルの原因となりかねないため、あくまでクリニックが被る平均的な損害の範囲内で、合理的な料金設定を心がけることが大切です。

2. リマインド:「うっかり忘れ」を仕組みで防ぐ

多忙な日々の中で、患者さんが予約をうっかり忘れてしまうことは誰にでも起こり得ます。それを防ぐ最も効果的な方法が、リマインド(事前のお知らせ)です。

- SMSやメールの自動送信多くの予約システムには、指定した日時に自動でリマインドメッセージを送信する機能が備わっています。メールよりも開封率が高いとされるSMSは、特に確実性の高い通知手段として有効です。

- LINE公式アカウントとの連携普段から多くの人が利用しているLINEは、患者さんにとっても身近なツールです。予約システムとLINE公式アカウントを連携させれば、予約のリマインドをLINEで自動的に送ることができます。クリニックからのお知らせなども配信しやすく、患者さんとの継続的な接点づくりにも役立ちます。

- Googleカレンダーへの自動登録予約完了時に、患者さんのGoogleカレンダーに予定を自動で登録できる仕組みも便利です。患者さん自身が普段使っているスケジュール管理ツールに組み込まれることで、忘れにくくなります。

メッセージを送るタイミングの目安

- 予約直後:予約内容の確認と、キャンセル規定へのリンクを改めて送ります。

- 2〜3日前:もし事前に準備が必要なこと(食事制限や服用中のお薬に関する注意など)があれば、このタイミングで伝えます。

- 前日の夕方:来院のリマインドです。クリニックの場所や持ち物などを簡潔に記載します。

- 当日の朝:短い文章で最終確認の通知を送ります。移動中に確認しやすいSMSが適しているかもしれません。

3. 事前決済・デポジット:予約への責任感を高める

この方法は、特に自費診療や、長時間の枠を確保する必要がある診療に適しています。行動経済学の観点からも、人は金銭的な投資をすると、その対象への関与度が高まる(サンクコスト効果)と言われており、予約を大切にしようという気持ちにつながりやすいようです。

- 前払い(事前決済)美容系の施術や、自由診療のカウンセリングなどで導入しやすい方法です。「RESERVA」や「STORES 予約」などのシステムを使えば、ウェブ予約と同時にクレジットカードで決済を完了させることができます。これにより、当日の会計業務が不要になるというメリットもあります。

- デポジット(予約金)手術や、複数回にわたる高額な治療など、クリニック側が大きな準備を必要とする予約に適しています。事前に予約金として一部の金額を預かり、もしキャンセルになった場合は、その予約金をキャンセル料に充当します。その際のルール(何日前までなら返金可能か、など)を日数に応じて明確に定めておくことが、トラブルを防ぐ鍵となります。

- クレジットカード情報の事前登録前述の「CLINICS」のように、予約時にクレジットカード情報の登録を必須とする方法も非常に有効です。実際に決済するのは来院後でも、カード情報が登録されているという事実が、無断キャンセルに対する心理的な抑止力となります。また、万が一キャンセル料が発生した場合の回収もスムーズです。

患者さんとの関係を損なわない、ルールの作り方

キャンセルポリシーを導入する上で最も心配なのは、「ルールが厳しすぎて、患者さんが離れてしまうのではないか」ということではないでしょうか。大切なのは、一方的にルールを押し付けるのではなく、患者さんに納得していただけるような、配慮のある線引きをすることです。

- 段階的な料率で公平性を示す先ほどの「あおばクリニック」の例のように、「前日30%・当日70%・無断100%」といった段階的な料金設定は、多くの患者さんにとって合理的だと感じられるでしょう。「連絡さえすれば、負担が軽くなる」という仕組みは、無断キャンセルを「連絡ありのキャンセル」に変える効果も期待できます。

- 免除するケースを明記するルールを設ける際には、必ず例外も設けておくことが重要です。例えば、急な体調不良や感染症の疑い、自然災害、交通機関の大幅な遅延、ご家族の不幸など、患者さん本人に責任のない理由の場合はキャンセル料を免除する旨を明記しておくと、患者さんの安心につながります。

- 初回は柔軟に対応する初めて来院される患者さんや、初めてキャンセルされた患者さんに対しては、ルールを厳格に適用するのではなく、少し柔軟に対応することも一つの方法です。例えば、「東京美専クリニック」では、初診の当日キャンセルについては一律2,200円とし、2回目以降から通常の規定を適用するという運用をしています。このように、初回は猶予を設けることで、クリニックの印象を損なわずに済みます。

- キャンセルではなく「日程変更」を優先的に提案する患者さんからキャンセルの連絡があった際に、すぐにキャンセル料の話をするのではなく、「よろしければ別の日程でご予約をお取り直しいたしましょうか?」と、まずは日程変更(振替)を提案するのも良い方法です。これにより、受付スタッフの心理的な抵抗感も和らぎ、患者さんも「迷惑をかけてしまった」という気持ちから「助かった」という前向きな気持ちに切り替わりやすくなります。

- 介護・訪問分野では特に丁寧な説明を介護や訪問系のサービスでは、契約時にキャンセルポリシーについて時間をかけて丁寧に説明することが不可欠です。利用者さんご本人だけでなく、ご家族やケアマネージャーにも同席してもらい、なぜキャンセル料が必要になるのか(スタッフの確保や移動費用など)を具体的に説明し、理解を得ておくことが後のトラブルを防ぎます。まずは日程の再調整を提案し、関係性を維持することを最優先に考える姿勢が求められます。

受付の現場がスムーズに動くための、運用の工夫

どんなに良いルールを作っても、それを運用する現場が混乱してしまっては意味がありません。受付スタッフの方々が迷わず、統一した対応が取れるように、具体的な運用の型を決めておきましょう。

- 電話予約用の説明スクリプトを用意する電話で予約を受ける際に、誰が対応しても同じ説明ができるように、簡単なスクリプトを用意しておくと便利です。

「ありがとうございます。○月○日△時でご予約をお取りしました。一点だけお伝えしたいことがございまして、当院では、予約日前日の18時までにご連絡いただければ無料で日時の変更が可能ですが、それ以降になりますとキャンセル料が発生いたします。こちらの点で、ご不明な点はございませんか?」このように一言添え、患者さんが了承したことを電子カルテのメモ欄などに「(2025/09/26 〇〇がキャンセル規定説明済み)」といった形で記録しておくと確実です。

- 同意の記録をきちんと残す患者さんがキャンセル規定に同意したという証拠は、様々な形で残すことができます。ウェブ予約であれば予約システムの同意ログ、メールやLINEであれば送受信の履歴が記録となります。電話の場合は、もし可能であれば通話録音機能を活用するのも一つの手です。こうした記録は、万が一の際にクリニックを守るための大切な情報となります。

- できることは自動化するリマインドメッセージの送信、Googleカレンダーへの予定登録、ウェブ予約時の同意チェックなど、人の手を介さずにできることは、積極的にシステムの力を借りましょう。これにより、スタッフの業務負担が減り、より丁寧な患者さん対応に時間を使うことができます。

- 例外的な対応のルールを決めておくやむを得ない事情でのキャンセルは免除する、まずは日程変更を提案する、といった基本的な方針に加え、もしキャンセルを繰り返す患者さんがいた場合の対応も決めておくと、現場が混乱しません。例えば、「次回のご予約からは、事前にお支払いをお願いする場合がございます」といった形で、段階的に対応を切り替えるなどのルールが考えられます。

クリニックに合った予約システムを選ぶには

ここまで見てきたような対策を実現するには、自院のスタイルに合った予約システムの選定が重要になります。小規模なクリニックで導入しやすいシステムの例をいくつかご紹介します。

- RESERVA(レゼルバ)事前決済機能やキャンセル料の自動徴収機能がしっかりしているため、自費診療の割合が高いクリニックや、キャンセル料の請求業務を効率化したい場合に適しています。

- STORES 予約事前決済だけでなく、回数券の発行・管理や、LINE・Google連携など、患者さんの利便性を高める機能がバランス良く揃っています。幅広い診療科で使いやすいシステムです。

- CLINICS(クリニクス)オンライン診療との連携がスムーズなのが最大の特長ですが、対面診療の予約管理にも十分活用できます。クレジットカード情報の登録を必須にできるため、未収金のリスクを徹底してなくしたい場合に有力な選択肢となります。

もし、無断キャンセルだけでなく、院内での会計待ちの長さも課題になっている場合は、前述の医療費後払いサービスなども含めて検討してみる価値があるかもしれません。

そのまま使える、キャンセル規定の文例

実際にウェブサイトや院内掲示に使える、シンプルな文例も用意しました。クリニックの実情に合わせて、適宜修正してご活用ください。

まとめ:仕組みを見直すことで、心地よいクリニック運営を目指して

無断キャンセルという課題は、感情的に捉えると、患者さんとクリニックの双方にとって良い結果を生みません。大切なのは、ルールで厳しく縛るというよりも、患者さんが自然と「予約を守ろう」と思えるような、分かりやすく公平な「設計」を導入することです。

- 同意の明示:予約の際にチェックボックスなどを利用し、キャンセル規定について双方で確認する。

- 自動リマインド:SMSやLINEなどを活用し、予約日が近づいたことを自動でお知らせして、「うっかり忘れ」を防ぐ。

- 事前決済・デポジット:特に自費診療などでは、料金の一部を事前にいただくことで、予約の確実性を高める。その際は、段階的な料金設定や免除の条件を明確にし、患者さんの納得感を得られるように配慮する。

この3つを基本の組み合わせとして導入するだけでも、多くのクリニックで無断キャンセルは着実に減っていくはずです。今回ご紹介した様々なクリニックの事例からも分かるように、歯科、美容、訪問系など、それぞれの分野で、患者さんとの関係性を大切にしながら、合理的で公平なルールを運用することは十分に可能です。

受付業務の負担が気になる時の、もう一つの選択肢

ここまで、予約設計の見直しについてお話ししてきました。ただ、無断キャンセルが減ったとしても、日々の予約受付や変更の連絡、リマインドの確認といった事務的な作業がなくなるわけではありません。むしろ、新しいルールを導入した直後は、患者さんへの説明などで、一時的に受付の業務量が増えることもあるかもしれません。

「繁忙期だけでも、短期的に人手を増やしたい」「予約確認の電話連絡を一時的に強化したいけれど、常勤スタッフを増やすほどではない」。そんな時には、看護や受付の周辺業務を、短期間から手伝ってくれる人材を確保するという方法もあります。必要な時に、必要なスキルを持った人に来てもらえる仕組みがあれば、現場の負担を大きく軽減できるはずです。

私たちクーラは、そうした「必要な時だけ」の柔軟な人材活用をサポートしています。もし、クリニックの体制づくりに関心をお持ちでしたら、どのように活用できるか、お気軽にご相談いただければと思います。

クーラのサービスについて詳しく見る(https://business.cu-ra.net/)

この記事が、日々のクリニック運営に奮闘されている皆様にとって、無理なく続けられる予約の仕組みを見直すための、ささやかなヒントとなれば幸いです。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)