面接日程の案内を送っても、返信がない。内定の連絡をしたのに、何の反応もない。こちらから再度電話をかけても、応答がない。こうした経験は、看護師の採用に携わる方であれば、一度や二度はあるのではないでしょうか。

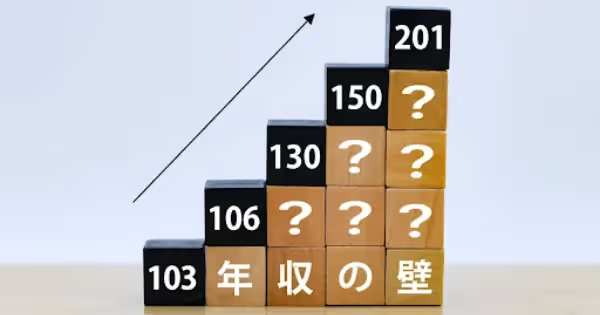

採用の現場では、応募者からの返信がないことは、残念ながら珍しいことではありません。厚生労働省の発表によると、看護師を含む「保健師、助産師、看護師」の有効求人倍率は、近年2倍前後で推移しており、これは全職業の平均と比べても高い水準です。つまり、一人の看護師さんに対して多くの求人があり、応募者は複数の施設を同時に比較検討しているのが当たり前の状況といえます。

このような状況で、合否の連絡や面接の調整に時間をかけてしまうと、その間に応募者の方が他の事業所に就職を決めてしまう可能性が高まります。実際に、クリニック向けの経営情報サイトなどでは「合否の連絡は、面接後3日以内が目安」といった具体的なアドバイスが見られるほど、採用活動のスピードは重要視されています。

しかし、「連絡が取れないのは、応募者の意欲が低いからだ」と単純に片付けてしまうのは、貴重な採用の機会を逃していることにつながるかもしれません。連絡が途絶えてしまう背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

この記事では、応募者と連絡がつきにくくなる原因を、「紹介エージェント」「院内体制」「応募者自身」という3つの視点から丁寧に解きほぐしていきます。そして、小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設など、さまざまな現場ですぐに実践できる具体的な対策を、実際の事例を交えながら整理していきます。

また、記事の途中では、採用のミスマッチを減らしながら、よりスムーズに応募者と接点を持つための新しい選択肢として「お試し勤務」という考え方にも触れていきます。この方法は、特に看護師の登録者数が多く、求人を出す側の手間も少ない募集サービス「クーラ」のような仕組みを活用することで、無理なく始めることができます。

「なぜ、いつも連絡が途絶えてしまうのだろう」とお悩みの方は、ぜひこの記事を最後までお読みいただき、ご自身の施設の採用活動を見直すきっかけとしてご活用ください。

なぜ応募者からの返信は途絶えてしまうのか

応募者からの連絡が途絶える原因は、一つだけではありません。多くの場合、複数の要因が絡み合っています。ここでは、その見えにくい原因を一つひとつ見ていきましょう。

看護師の働き方と連絡手段のすれ違い

多くの採用関連の情報サイトで指摘されていることですが、看護師の働き方は日勤だけでなく、夜勤や交代制勤務など多岐にわたります。夜勤明けで休んでいる時間帯や、勤務が始まる前の忙しい時間に電話をかけても、当然ながら応答してもらうことは難しいでしょう。また、特に若い世代の看護師さんは、日常的なコミュニケーションツールとして電話よりもメッセージアプリを好む傾向があります。知らない番号からの着信には警戒して出ない、という方も少なくありません。

応募者の生活リズムや世代によるコミュニケーションスタイルの変化を考慮せず、施設側の都合で画一的な連絡方法を続けていると、それだけで応募者との間に見えない壁ができてしまいます。

採用プロセスのスピード感の問題

冒頭でも触れましたが、現在の看護師採用市場は、応募者にとって「売り手市場」です。複数の施設に応募し、同時に選考を進めることはごく一般的です。このような状況で、面接後の合否判断に時間がかかったり、院内での稟議に数日を要したりすると、その間に応募者は他の施設から内定を得てしまう可能性が非常に高くなります。

応募者からすれば、連絡が遅いと「自分はあまり重要視されていないのではないか」「不採用だったのかもしれない」と感じ、気持ちが離れていっても不思議はありません。採用のスピードは、応募者に対する施設の関心度を示す指標の一つと見なされているのです。

連絡方法が一つしかないことのリスク

連絡手段が電話のみ、あるいはメールのみ、というように一つの方法に頼っている場合、その手段が通じなかった時点で、応募者との接点が途切れてしまいます。電話をかけても出てもらえなかったら、それで終わりにしてしまう。メールを送っても返信がないから、諦めてしまう。これでは、せっかくの応募を無駄にしてしまいます。

理想的には、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、メール、LINEなどのメッセージアプリといった複数の連絡手段を組み合わせ、一つの方法で反応がなければ、すぐに別の方法を試すという柔軟な対応が求められます。

応募者との期待値のズレ

応募者にとって、選考の次のステップがいつ、どのような形で知らされるのかが不透明な状態は、大きなストレスになります。「面接の結果は、いつ頃までに、電話で来るのだろうか、それともメールだろうか」といった情報が事前に共有されていないと、応募者はただ漠然と待ち続けることになり、その間に不安や不信感が募ってしまいます。

介護や看護分野の転職情報サイトなどでも、施設側からの「今後の流れに関する説明不足」が、応募者との連絡が途絶える一因であると解説されています。最初に丁寧な説明を少し加えるだけで、こうしたすれ違いは防げるかもしれません。

現場で実際に起きていること:具体的な事例から学ぶ

抽象的な話だけでは、なかなかイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、小規模なクリニックから在宅系の事業所まで、実際の現場でどのような課題があり、どういった工夫が行われているのかを見ていきましょう。

1. クリニックにおける「合否連絡は3日以内」という考え方

多くのクリニック経営に関する情報サイトでは、応募者は複数の施設に同時に応募していることを前提に、面接後の合否は遅くとも3日以内に伝えるべきだと推奨されています。もし選考に時間がかかりそうであれば、あらかじめ複数の候補者と面接を設定しておくなど、欠員を出さないための現実的な対策も紹介されています。応募者向けの転職情報サイトを見ても、「連絡がなければ不採用と判断して次に進むべき」といったアドバイスが見られ、連絡の遅れが応募者の気持ちを離れさせる大きな要因であることがわかります。

2. 美容クリニックでのチャットツール導入による速度改善

全国に展開するある大手美容クリニックでは、スタッフ間の情報共有や業務連絡に「LINE WORKS」というビジネスチャットツールを導入しました。これにより、院内での情報伝達の速度が飛躍的に向上し、結果として応募者への対応や面接日程の調整もスムーズに行えるようになったといいます。この事例は規模の大きな組織のものですが、「メールでの一斉連絡から、個別での迅速なチャット対応へ」という転換は、小規模な施設でも参考にできる点が数多くあります。

3. 訪問看護・介護事業所における連絡手段の近代化

地域の在宅医療や介護を支える訪問看護ステーションや介護施設では、いまだに電話やFAXが主な連絡手段となっているケースも少なくありません。しかし、ある社会福祉法人では、これらの連絡手段をLINE WORKSに統合する試みを行いました。その結果、スタッフ間のコミュニケーションが円滑になり、採用に関する連絡や見学希望者との日程調整なども滞りなく進むようになったと報告されています。現場の管理者からは、「スタッフの予定が可視化された」「スマートフォンで手軽に情報共有できるようになった」といった声が上がっており、連絡基盤の見直しが業務全体の効率化にもつながっていることがうかがえます。

4. 医療・福祉分野でのLINE活用の広がり

病院や介護施設の採用活動で、LINE公式アカウントを活用する例が増えています。その理由として、メールに比べて開封率が非常に高いこと、応募者が普段から使い慣れているアプリのため返信への心理的なハードルが低いことなどが挙げられます。施設からのお知らせを一斉に配信できるだけでなく、応募者一人ひとりと個別にメッセージのやり取りができる点も、きめ細やかな対応を可能にしています。

これらの事例から見えてくるのは、規模の大小にかかわらず、小回りの利くメッセージツールをいかにうまく活用するかが、採用活動の成否を分ける一つの鍵になっているという点です。まずは、応募者とつながりやすい連絡手段を増やすことから始めてみるのが、現実的な第一歩と言えるでしょう。

誰が原因かを探すより、連絡が返ってくる仕組みに変える

連絡が途絶えたとき、「エージェントの動きが悪い」「応募者に意欲がない」と他者のせいにするのは簡単です。しかし、それでは何も解決しません。大切なのは、原因を特定の誰かに求めるのではなく、連絡がスムーズに進むような「仕組み」へと変えていく視点です。ここでは、それぞれの立場別に、具体的な改善策を考えていきます。

A. 紹介エージェントとの連携で改善できること

人材紹介エージェントを利用している場合、エージェントが応募者との間の主な連絡窓口となります。ここで滞りが生じると、施設側にはどうすることもできません。エージェントとの連携を密にし、改善を促すためのポイントを見ていきましょう。

- 最初に連絡のルールを明確に共有する

エージェントに応募者を紹介してもらう最初の段階で、「連絡手段と時間帯に関する希望」を具体的に伝えましょう。例えば、「平日の日中はSMS、20時以降はLINEでの連絡を希望します」「合否の連絡は、面接から3日以内に行いますので、その旨を応募者にお伝えください」といったように、具体的なルールを共有することで、エージェントも動きやすくなります。

- 複数の連絡手段を併用してもらう

エージェントからの連絡が電話に偏りがちであれば、他の手段も併用するよう依頼しましょう。電話をかけてつながらなかった場合に、すぐにSMSやメールで「〇〇クリニックの件で、△△時頃お電話しました。ご都合の良い時間をお知らせください」といった短いメッセージを送ってもらうだけでも、応募者からの反応は大きく変わる可能性があります。

- 連絡の定型文を用意して渡す

エージェントが多くの応募者を担当していて忙しい場合を想定し、施設側で連絡用の短い定型文を用意して提供するのも一つの手です。件名やメッセージの冒頭に必ず「施設名」「職種」「面接日時」などを入れてもらうように依頼すれば、応募者も何の連絡か一目でわかり、見落としを防ぐことにもつながります。

- 面接リマインドの徹底を依頼する

面接の前日や当日に、エージェントから応募者へリマインドの連絡を入れてもらうことも有効です。「明日〇時より、お待ちしております」といった短い一言があるだけで、面接の無断キャンセルを防ぐ効果が期待できます。もし、このリマインドにすら反応がない場合は、早めに次の対策を考えるきっかけにもなります。

B. 院内・施設側の体制に潜む問題点と対策

外部の要因だけでなく、院内の体制そのものが連絡の遅れを招いているケースも少なくありません。日々の業務に追われる中で見過ごされがちな、内部のボトルネックを解消するための具体的な方法を提案します。

小さな一歩から始めるために

いきなり全ての体制を変えるのは難しいかもしれません。まずは、応募者からの反応が得られやすい場所にコミュニケーションの主軸を移すことから始めてみてはいかがでしょうか。例えば、正式な通知はこれまで通りメールで行うとしても、一次連絡や日程調整はSMSやLINEを中心にする、といった変更です。これなら、受付のスタッフが手の空いた時間にまとめて返信するなど、担当者が不在でも採用活動が停滞しない仕組みを作ることができます。

また、応募が特定の時期に集中するのであれば、その期間だけ「短期集中の迅速返信チーム」を組む、といった柔軟な運用も考えられます。採用担当者だけでなく、事務スタッフや現場の看護師にも協力してもらい、全員で応募に対応する意識を持つことが大切です。

C. 応募者の事情に寄り添ったアプローチ

最後は、応募者側の視点に立って、どのような配慮ができるかを考えてみましょう。連絡が取れない背景には、応募者なりのさまざまな事情が存在します。

- ありがちな事情を理解する

不規則な勤務や家庭の事情、副業などで、日中は電話に出たり、ゆっくりメールを確認したりする時間がない。あるいは、スマートフォンに多くの通知が届くため、重要な連絡を見落としてしまった。さらには、すでに応募した時点よりも条件の良い他の施設から内定をもらったため、返信する必要性を感じていない。これらは、応募者側で起こりがちな状況です。

- 最初に「連絡のルール」を共有する

応募を受け付けた後、最初の連絡で今後のコミュニケーションルールを明確に伝えておくことが、すれ違いを防ぐ上で非常に効果的です。「今後のご連絡は、このメールアドレス(あるいはLINEアカウント)から、平日の10時から17時の間にお送りします」「お返事は3日以内にお願いいたします」「もしお電話がつながらない場合は、SMSでメッセージをお送りします」といったように、具体的な見通しを伝えることで、応募者は安心して待つことができます。

- 連絡の目的を明確に分ける

送るメッセージが「返信が必要なもの」なのか、「確認だけしてくれれば良いもの」なのかを、文面で明確に区別しましょう。例えば、件名に「【ご返信ください】面接日程のご相談」や「【ご確認のみ】面接の詳細について」と記載するだけでも、応募者は何をすべきかすぐに理解できます。返信がない場合は、要点だけを絞った短いメッセージで再度連絡してみるのも一つの方法です。

- 「まず会ってみる」ためのハードルを下げる

書類選考や複数回の面接といった従来の採用フローは、応募者にとって負担が大きい場合があります。そこで、選考の初期段階に「施設見学」や「短時間のお試し勤務」といった、より気軽に参加できるステップを設けることが有効です。これにより、本格的な選考に進む前に、お互いの雰囲気を確認することができます。

「お試し勤務」は、まさにこの「まず会ってみる」という考え方を具体化したものです。このような柔軟な選考プロセスは、応募者との細かなメッセージのやり取りを減らし、実際の職場での相性を確認するという本質的な目的に集中することを可能にします。看護師の短期的なお試し勤務に特化したサービス「クーラ」などを利用すれば、募集から給与計算、労務手続きといった煩雑な作業の負担を減らしながら、この新しい採用の形を試すことができます。ご興味があれば、ぜひ一度詳細をご確認ください。(クーラの紹介ページ: https://business.cu-ra.net/ )

まとめ:責任探しよりも、返信しやすい仕組みづくりを

看護師採用で応募者と連絡がとれなくなる問題は、誰か一人の責任というよりも、コミュニケーションの仕組み全体に改善の余地があるサインと捉えるべきです。今回の記事でご紹介したポイントを、改めて整理してみましょう。

- 連絡手段を一つに絞らない

電話だけに頼るのではなく、SMS、LINE、メールといった複数の手段を組み合わせ、応募者の反応を見ながら柔軟に使い分けることが重要です。

- スピードを意識したルール作り

面接後の合否連絡は3日以内を目安とし、もし時間がかかる場合は、その旨と次回の連絡予定日を必ず伝えるようにします。

- やり取りをシンプルかつ一貫させる

連絡窓口を一本化し、応募から採用まで一貫した対応を心がけます。また、面接の前日や当日には、短い文章でのリマインドを忘れずに行いましょう。

- 「まず会う」ための工夫を取り入れる

施設見学や短時間のお試し勤務など、応募者が気軽に参加できるステップを用意することで、採用のミスマッチを防ぎ、より深い相互理解につながります。

「なぜ返信が来ないのだろう」と悩む時間を、「どうすれば返信しやすくなるだろう」と考える時間に変えること。それが、採用成功への一番の近道です。看護師の多様な働き方や生活リズムに寄り添い、短いメッセージで迅速にコミュニケーションを取る。そして、細かなやり取りの負担を減らすために「お試し勤務」のような仕組みを積極的に取り入れてみる。この組み合わせは、特に日々の業務に追われがちな小規模病院、クリニック、訪問看護ステーション、介護施設において、大きな効果を発揮するはずです。

採用活動の見直しは、できるところから少しずつで構いません。現場の負担を増やさずに、それでいて効果的な方法を選ぶことが大切です。お試し勤務のような新しいアプローチに挑戦してみたいけれど、募集や労務管理の手間が心配だという場合は、看護師の登録者数が多く、スムーズに導入できるサービスを検討してみてはいかがでしょうか。現場の業務を止めずに始められる方法を選ぶことが、結局は最も効率的で、確実な成果につながります。クーラの導入に関する詳しい情報はこちらからご覧いただけます。( https://business.cu-ra.net/ )

本稿は、一般に公開されている医療・介護分野の採用に関する事例や各種コラムを参考に、多くの施設で実践しやすいと思われる運用方法に絞って解説しました。それぞれの施設の規模や人員体制に合わせて、負担の少ない部分から取り組んでいただければ幸いです。まずは「応募者から返信が返ってくる連絡の仕組み」を整えることから始め、必要に応じて「お試し勤務」のような新しい採用の入り口を設けることをご検討ください。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)