「先日採用した看護師さんがすぐに辞めてしまった。紹介会社への手数料、少しでも返金してもらえないだろうか…」

看護師の採用に携わる中で、このような悩みを抱えた経験をお持ちの方は少なくないかもしれません。人材紹介会社を通じて採用した場合、早期離職が発生した際に手数料の一部が返金される「返金規定(返戻金制度)」が設けられていることが多くあります。これは、採用側のリスクを軽減するための大切な仕組みです。

しかし、この規定の表現は紹介会社によって様々で、「在籍日数の数え方が違う」「対象となる離職理由が限られている」「通知の期限が短い」など、細かい部分の解釈を誤ると、本来受けられるはずの返金を受け取れなくなってしまうことがあります。

この記事では、特に小規模の病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設などで採用を担当されている方々が、返金規定を正しく理解し、実際に返金を受けられる確率を高めるための実務的なポイントを、公表されている具体的な事例を交えながら整理していきます。契約書を読む際の参考に、そして院内のルール作りの一助として、ぜひご活用ください。

なお、制度の詳細は個々の契約によって異なりますので、最終的なご確認は必ずお手元の契約書本文でお願いいたします。

※採用のミスマッチそのものを減らし、早期離職のリスクを根本から低減させたいとお考えの場合は、短期のお試し勤務と募集を同時に進める方法も有効です。ご関心がありましたら、クーラの事業向けページもご覧いただければ幸いです。

返金規定(返戻金制度)の基本—医療・介護分野で知っておきたいこと

まず、人材紹介における返金規定がどのようなものか、基本的な考え方から見ていきましょう。特に、医療や介護の分野では、業界特有の背景も存在します。

「早期離職」とは何か(制度の概要)

一般的に、人材紹介会社を通じて採用した人材が、入職後ごく短い期間で離職してしまった場合を「早期離職」と呼びます。この際に、採用した医療機関側が支払った紹介手数料の一部を紹介会社が返金する制度が、返金規定(返戻金制度)です。

これは、採用が必ずしもうまくいくとは限らないという現実を踏まえ、採用側の金銭的な負担を少しでも和らげるための仕組みと言えます。特に医療・介護・保育といった分野では、人材確保の重要性が高いことから、厚生労働省が管轄する「優良な職業紹介事業者の認定制度」の中でも、この返金制度の整備が推奨されています。

具体的には、この認定基準の見直しの中で「就職後6か月以内の離職について返戻金制度を設けていること」という方針が示されました。この認定制度自体に法的な強制力はありませんが、多くの紹介会社がこの「6か月」という期間を一つの目安として、自社の返金規定を整備する動きが広がっています。

どのくらいの期間で、どのくらい返金されるのが一般的なのか

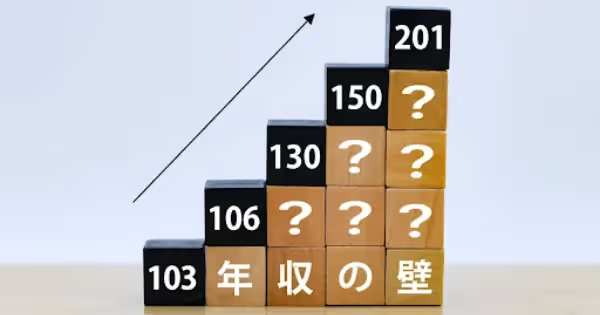

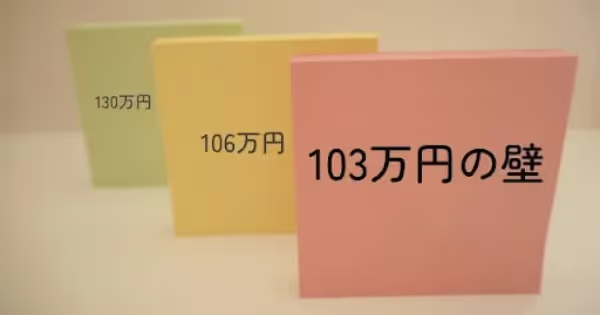

返金の期間や割合は、紹介会社によって大きく異なりますが、ある程度の相場観は存在します。

多くの公開情報や業界慣行を見ると、保証期間を90日(約3か月)と設定しているケースが中心的なようです。その上で、在籍期間が短いほど返金率が高くなるよう、段階的に設定されているのが一般的です。

たとえば、以下のような設定がよく見られます。

- 入職後、1か月未満での離職:紹介手数料の80%~100%を返金

- 入職後、1か月から3か月未満での離職:紹介手数料の50%程度を返金

会社によっては、保証期間を180日(約6か月)まで延長し、より長期間のリスクに対応できるようにしている場合もあります。ただし、その場合、3か月から6か月の期間での返金率は10%~30%程度と、低めに設定される傾向があるようです。

この期間と割合は、採用側の「万が一に備えたい」という期待と、紹介会社側の「事業としてのリスク管理」とのバランスによって決まってくるものと言えるでしょう。

実務でつまずきやすい「定義の揺れ」に注意

実際に返金を請求する場面で問題になりやすいのが、契約書に書かれた言葉の細かな解釈です。返金を受けられるかどうかは、以下のような文言の定義一つで結果が変わってしまうことがあります。

- 日数の数え方在籍期間は、カレンダー通りの「暦日」で数えるのか、それとも実際に出勤した「営業日」や「勤務日」で数えるのか。

- 対象となる離職理由本人の都合による退職(自己都合退職)だけが対象なのか、あるいは就業規則違反などによる解雇(懲戒解雇)も含まれるのか。

- 免責事項採用側の都合(配置転換、労働条件の変更など)が原因の退職は、返金の対象外(免責)とされるのか。

- 手続きの要件紹介会社への通知はいつまでに行う必要があるのか(通知期限)。また、退職を証明する書類(証憑)の提出は必要か。

職業安定法では、紹介事業者は手数料に関する事項を明示する義務があり、こうした返金規定についても、契約書やウェブサイトなどで確認できるようにしておくことが求められています。契約を結ぶ前に、これらの細かな点まで目を通しておくことが大切です。

具体的な規定例から学ぶ:小規模事業所が注意すべき条項パターン

抽象的な説明だけではイメージが湧きにくいかもしれません。そこで、実際に公開されている情報を基に、どのような規定が存在するのか、具体的な事例を見ていきましょう。

例1:訪問看護系の紹介会社に見られる規定(段階的な返金+厳しい通知期限)

ある訪問看護専門の紹介会社のウェブサイトで公開されている「業務運営に関する規定」には、下記のような内容が記載されていました。

- 対象入職後3か月未満での自己都合退職など

- 返金率

- 1か月未満の離職:手数料の80%

- 2か月未満の離職:手数料の50%

- 3か月未満の離職:手数料の20%

- 条件退職の事実が発生した日から5日(暦日)以内に、その事実を証明する書面を発行し、通知すること。

この例で注目すべきは、段階的な返金率と、それに付随する「退職後5日以内に書面で通知」という条件です。週末や祝日を挟むと、あっという間に過ぎてしまう短い期間です。院内で退職の報告を受けてから、担当者が手続きを行うまでの流れがスムーズでないと、この期限を逃してしまう可能性があります。通知期限や必要書類の要件が、実際に返金を受けられるかどうかを直接左右する典型的な例と言えます。

例2:複数の情報源から見える一般的な相場観

人材紹介会社向けの業務管理システムを提供している事業者のブログ記事や、企業の採用担当者向けの情報サイトなど、複数の情報源を横断的に見てみると、やはり「90日(3か月)保証」を基本とする考え方が主流であることがうかがえます。

多くの場合で紹介されているのは、次のようなレンジです。

- 超短期(1週間~1か月)高い返金率(例:80~100%)

- 中期(1か月~3か月)中程度の返金率(例:40~60%)

- 長期(3か月~6か月)低い返金率(例:10~30%) ※設定がある場合

このように、複数の情報から相場観を掴んでおくことで、自院が契約しようとしている紹介会社の規定が、一般的かどうかの判断材料になります。

例3:契約書に返金条項がない場合のリスク

弁護士事務所が運営する医療法務に関するウェブサイトのコラムでは、そもそも契約書に返金に関する条項がなければ、早期離職が起きても手数料の返金を求めるのは非常に難しい、という解説がなされています。

口頭で「何かあれば対応します」といった話があったとしても、契約書に記載がなければ法的な拘束力を持つのは困難です。もし、提示された契約書に返金規定が含まれていない場合は、契約を結ぶ前に、規定を追加してもらえないか交渉してみるのが現実的な対応となります。

「早期離職○ヶ月」はどこから数える?—特に解釈が分かれやすい言葉たち

契約書を読んでいて、「この言葉はどちらの意味だろう?」と迷いやすいポイントを、さらに詳しく分解してみていきましょう。

起算点:いつから数え始めるのか?

「入職後〇ヶ月」のスタート地点である「起算点」は、最も基本的な確認項目です。

- 「入職日」か「実勤務開始日」か多くの契約書では「入社(入職)日」を起点とすると記載されています。これは通常、雇用契約書に記載された契約開始日を指します。しかし、最初の数日がオリエンテーションのみで、実際の診療業務は少し後から始まるような場合、どちらの日から数えるのかは条文の定義次第です。

- 「暦日」か「営業日」か日数を数える際、土日祝を含むカレンダー通りの「暦日」で計算するのか、あるいは実際の勤務日である「営業日」や「出勤日」をベースにするのかも見落としやすい点です。前述の訪問看護系の例のように、契約書に「暦日」と明記されていることもあります。この違いによって、返金の可否が変わる最終日がずれてくる可能性があります。

対象となる離職理由:どこまでが含まれるか?

返金の対象となる離職理由が限定されていることも一般的です。

- 自己都合退職と懲戒解雇最も多いのは、看護師さん本人の都合による退職(自己都合退職)のみを返金対象とする規定です。一方で、会社によっては「明らかに応募者の責に帰すべき事由による懲戒解雇」も対象に含めると明記している場合があります。無断欠勤の連続や、経歴詐称などがこれにあたる可能性があります。

- 免責とされる採用側の事情逆に、返金の対象外(免責)とされることが多いのが、採用した医療機関側の事情による離職です。例えば、採用時に提示していた条件と異なる部署へ配置転換した、給与や休日などの労働条件を本人に不利な形で変更した、といったケースが該当します。これらの事情が退職の引き金になったと判断されると、返金請求が難しくなることがあります。

通知期限と証拠書類:いつまでに、何を、どうやって?

手続き上の要件を満たせないと、返金の権利そのものを失ってしまうことがあります。

- 日数の指定「退職後〇日以内に通知すること」という条件は、非常に重要です。この日数は紹介会社によって異なり、前述の例のように5日と短い場合もあれば、14日(2週間)程度と比較的余裕がある場合もあります。

- 様式と提出先通知の方法も確認が必要です。担当者へのメールで良いのか、専用のポータルサイトからの申請が必要なのか、あるいは郵送で正式な書類を送る必要があるのか。また、「退職証明書」「離職票の写し」といった、退職を客観的に証明する書類(証憑)の提出を求められることがほとんどです。

これらの手続きを確実に行うためには、院内で退職者が出た際の事務フローをあらかじめ決めておくことが、返金の取り逃しを防ぐ上で効果的です。

返金の回収率を高めるための、現場ですぐにできる工夫

契約書の理解が進んだところで、次に、実際に返金を受けられる確率(回収率)を高めるための、日々の業務における工夫について考えていきましょう。

1. 契約前に「定義がはっきりした会社」を見極める

まず大切なのは、入り口の段階、つまり契約する紹介会社を選ぶ時点での見極めです。

厚生労働省の認定制度の指針(6か月以内の返金制度)などを参考に、返金の期間、割合、免責事項、通知方法といった項目が、誰が読んでも誤解の余地なく具体的に明示されている会社は、その後の手続きも比較的スムーズに進む傾向があります。

もし複数の紹介会社と契約する可能性がある場合は、各社の返金規定の主要項目を表にまとめて比較検討すると良いでしょう。その際、前述した一般的な相場感(例:1か月未満なら80%以上、1~3か月なら50%程度)と照らし合わせて、極端に不利な条件になっていないかを確認することも一つの判断材料になります。

2. そもそも「早期離職の発生」を減らす努力をする

返金規定はあくまで事後のリスク対策です。より本質的なのは、早期離職そのものを減らす取り組みです。

看護師の紹介手数料は、その方の想定年収の20%~30%に設定されることが多く、決して安い金額ではありません。早期離職が続いてしまうと、その都度採用コストがかさみ、経営上の負担も大きくなります。

ミスマッチによる離職を防ぐためには、採用プロセスに工夫を取り入れることが有効です。

- 職場見学や体験の機会面接だけでなく、実際に働くことになる現場を見学してもらったり、半日程度の職場体験の機会を設けたりすることで、職場の雰囲気や業務の流れを入職前に感じてもらうことができます。

- 短期のお試し勤務すぐに正職員として雇用するのではなく、まずは数週間から数か月、パートや契約職員として「お試し勤務」をしてもらう方法もあります。これにより、本人も医療機関側も、お互いの相性をじっくり見極めた上で、長期的な雇用に進むかどうかを判断できます。

こうした仕組みは、結果的に「思っていたのと違った」という理由での離職を減らし、返金手続きに頼る必要のない、安定した採用運用につながります。

ミスマッチを抑制する仕組みづくりに関心をお持ちでしたら、短期のお試し勤務と募集設計を一体でご提案できるクーラの導入相談も、ぜひご検討ください。https://business.cu-ra.net/

3. "証拠"を意識して動く(記録・期限・担当の3点セット)

万が一、早期離職が発生してしまった場合に備え、手続きをスムーズに進めるための院内体制を整えておくことが、回収率を大きく左右します。ポイントは「記録・期限・担当」の3つです。

- 記録看護師本人から退職の申し出があった際、その連絡を受けた日時、正式な退職日、退職届などの本人から提出された書類、そしてタイムカードやシフト表といった実際の就業実績などを、すぐにデータとして収集・保管する癖をつけましょう。

- 期限契約している各紹介会社の通知期限、提出先(担当者名、メールアドレスなど)、必要な書類の様式を一覧にして、いつでも確認できるようにしておきます。

- 担当この一連の作業を行う担当者を明確に決め、もしその担当者が不在の場合でも対応できるよう、代理の担当者や業務の引き継ぎルールも作っておくと安心です。

特に、通知期限が短い契約の場合は、院内の情報伝達の遅れが命取りになります。退職の報告を受けたら、その日のうちに担当者が紹介会社へ第一報を入れる、といった迅速なフローを確立することが理想です。

4. 代替案(無償での再紹介)を検討する

紹介会社によっては、手数料の返金ではなく、「期間内であれば、無料で代わりの人材を再度紹介する」という規定(フリーリプレイスメントと呼ばれることもあります)を設けている場合があります。

すぐにでも人員を補充したい現場にとっては、金銭的な返金よりもメリットが大きい選択肢となることがあります。一方で、次の候補者とのマッチングに時間がかかってしまうと、欠員期間が長引くというデメリットも考えられます。

契約によっては、返金か、無償での再紹介かを選べるようになっている場合もあります。どちらが自院の状況にとってより実用的か、条文を確認しておくと良いでしょう。

早期離職の現状データから考えるべきこと

ここで少し視点を変えて、看護職員の離職に関する全国的なデータを見てみましょう。公益社団法人日本看護協会が毎年実施している調査によると、2023年度の正規雇用看護職員の離職率は11.3%でした。

内訳を見ると、新卒採用者の離職率が8.8%であったのに対し、既卒採用者(中途採用者)の離職率は16.1%と、依然として高い水準にあることが報告されています。

このデータが示唆するのは、院内で新人の定着支援が進み、新卒者の定着率が改善したとしても、経験者である既卒者の採用においては、一定数の早期離職が発生するリスクは常に存在する、ということです。だからこそ、経験者を採用する際には、採用段階でのミスマッチ防止策と、万が一の事態に備えた返金実務の整備という、両面からのアプローチが重要になると言えるでしょう。

ミニケースで理解を深める

これまでの内容を基に、現場で起こりそうな具体的なケースをいくつか見てみましょう。

まとめ:“契約書の読み込み”と“院内の仕組み化”で、返金の取り逃しを防ぐ

ここまで見てきたように、人材紹介手数料の返金は、自動的に行われるものではなく、契約内容を正しく理解し、定められた手続きを確実に実行して初めて受けられるものです。最後に、今回の記事の重要なポイントを振り返ります。

- 返金の可否は、契約書の定義で決まるいつから数えるか(起算点)、どのような理由での離職か(対象理由)、いつまでに知らせるか(通知期限)、そして対象外となるケース(免責事項)を、契約書本文でしっかり確認することが全ての基本です。

- 一般的な相場観を知っておく「90日(3か月)保証」を中心に、在籍期間に応じて返金率が変わる段階的な設定が主流です。最近では「6か月保証」など、より手厚い設計も増えています。この相場観から大きく外れていないかを確認しましょう。

- 回収率を上げるための3つの柱

- 契約前に、返金規定の内容が具体的で分かりやすい会社を選ぶこと。

- 職場見学やお試し勤務などを活用し、採用のミスマッチ自体を減らすこと。

- 万が一離職が発生した際、速やかに手続きを進めるための院内フロー(記録・期限管理・担当者)を仕組み化しておくこと。

- 規定がなければ回収は難しい契約書に返金規定がなければ、後から交渉しても返金を求めるのは困難です。契約を結ぶ前の段階で、条項の有無を確認し、必要であれば追加を交渉することが大切です。

採用活動におけるリスク管理を、「何かあったら返金してもらおう」という考え方から、一歩進めて、「そもそもミスマッチを減らし、早期離職そのものを起こさない」という設計思想へ転換していくことが、長期的にはより健全な組織づくりにつながります。

短期のお試し勤務の導入や、それに伴う募集・労務管理の手間をまとめて効率化したいとお考えの施設様は、まずはクーラの資料をご覧いただき、どのようなサポートが可能か、その全体像をご確認いただけますと幸いです。クーラは、多くの看護師の方々にご登録いただいており、スピーディな募集と「お試しから継続へ」という仕組みでミスマッチを減らし、関連する労務負担をデジタル技術で支えるお手伝いをしています。https://business.cu-ra.net/

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)