はじめに

MRIを施設に導入した直後は、「新しい装置で診療の幅が広がる」「患者さんの満足度が上がる」といった明るい期待感が中心になることが多いものです。しかし、その高揚感も束の間、2年目以降に始まる保守契約や日々の運用費用は、想像以上に重く、徐々に収益を圧迫する要因となり得ます。私も全国のクリニックや病院の先生方から、装置の更新や保守契約の見積りを前にして、「この費用は本当に適正なのだろうか」「どこか削れる部分はないのか」といった切実な悩みを何度も伺ってきました。

この記事では、そうした現場の実感に寄り添いながら、「MRI保守の経済的罠」とは具体的に何を指すのかを整理し、できる限り具体的な公開情報や実際の事例を基に、明日からでも実践できるコスト見直しのポイントを解説します。また、本稿のテーマであるコスト最適化は、装置の保守契約だけに留まりません。MRIを最大限に活用するための看護師や診療放射線技師の採用、そして装置の稼働率向上という文脈にも触れていきます。その中で、登録母数が多く、短時間勤務や「お試し勤務」を通じてミスマッチを抑制できる人材募集プラットフォーム「クーラ」の活用も、有効な選択肢の一つとしてご紹介します。

背景・課題|「装置代より保守が重い」という現実

MRI保守契約の費用相場はどのくらいか

MRIの保守費用について考えるとき、まず把握すべきはその相場観です。公にされている導入シミュレーションや専門サイトの情報を見ると、一つの目安が浮かび上がってきます。多くの場合、導入初年度はメーカーによる無償保守期間が設けられていますが、問題は2年目以降です。一般的な目安として、年間約500万円という数字が示されることが少なくありません。実際、ある大手メーカーが公開している導入解説資料においても、「2年目以降は約500万円」と明記されており、これが業界の一つの基準となっていることがうかがえます。

他の医療機器と比較すると、MRIの保守費用の突出具合はさらに明確になります。医療機器の情報を扱う専門サイトがまとめたデータによれば、X線撮影装置の年間保守費用が約20万円、CTスキャナが約200万円であるのに対し、MRIは500万円から600万円と、桁が一段階違うことが示されています。この金額は、クリニックの経営において決して無視できない、大きな固定費となります。

「規模の経済」が効きにくい構造

大規模な病院であれば、装置の購入台数やその他の取引を通じて、メーカーとの価格交渉を有利に進められるかもしれません。しかし、MRIの保守費用に関しては、必ずしも「規模の経済」が働きにくいという構造的な課題があります。

日本病院会がまとめたMRI関連費用の詳細な分析レポートは、この点を裏付けています。レポートによると、病床規模が大きくなるほど100床あたりの費用は低下する傾向にあるものの、MRIの「減価償却費およびリース料」に占める保守料の割合は、多くの施設で約40%という高い水準で固定化されていることが示されています。これはつまり、施設の規模が大きくなっても、保守費用そのものの負担割合はあまり変わらないことを意味します。結果として、特に小規模から中規模の病院やクリニックほど、「固定費としての保守費用の重さ」を相対的に強く感じやすいという構図が生まれています。

電力・冷却・ヘリウム——見落とされがちな実運用コスト

MRIの年間500万円から600万円という保守契約費用は、いわば「見えるコスト」です。しかし、実際の運用現場では、これ以外にも見落とされがちな「隠れたコスト」が継続的に発生します。

MRIの心臓部である超伝導磁石は、極低温状態を維持するために液体ヘリウムによって冷却されています。このヘリウムの気化を防ぐために、冷凍機(圧縮機/コールドヘッド)と冷水設備(チラー)が24時間365日稼働し続けます。冷凍機が正常に運転されていれば、メーカーの仕様通り「ヘリウムの補充は1年以上不要」とされることもあります。しかし、冷凍機自体が発する熱を適切に処理するための空調設備や、冷水循環設備の維持管理は不可欠であり、これらすべてが電気代として跳ね返ってきます。

さらに、近年では液体ヘリウムの供給不安という世界的な問題も影を落としています。地政学的なリスクや産出量の減少から、ヘリウムの価格は高騰し、調達自体が不安定になっています。大学病院のような大規模な研究・医療機関の現場からも、その影響を懸念する声が報告されており、これは決して他人事ではありません。停電や冷凍機の部品交換といった不測の事態が発生した際には、ヘリウムが一気に失われる「クエンチ」という現象が起こる可能性があり、その際の補充費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

実例紹介|数字と現場の声で見る「罠」

抽象的な議論だけでは、問題の深刻さは伝わりにくいかもしれません。ここでは、公開されている資料や事例を基に、MRI保守にまつわる経済的な「罠」をより具体的に見ていきます。

① クリニックの月次モデル:保守60万円/月という現実感

開業医を支援するコンサルティング会社のウェブサイトで公開されている事例は、非常に示唆に富んでいます。あるクリニックがMRIを導入し、地域での診療を拡大していく過程の月次収支モデルが示されているのですが、その支出項目の中に「MRI保守料 60万円」という記載がはっきりとあります。これは年換算で720万円にも上る金額です。重要なのは、この保守料が、保険診療収入や医師・スタッフの人件費と並ぶ、経営の根幹をなす固定的な支出として扱われている点です。この事例は、日々の診療収入の中から、毎月60万円という決して小さくない金額が保守費用として消えていくという、クリニック経営の現実を浮き彫りにしています。

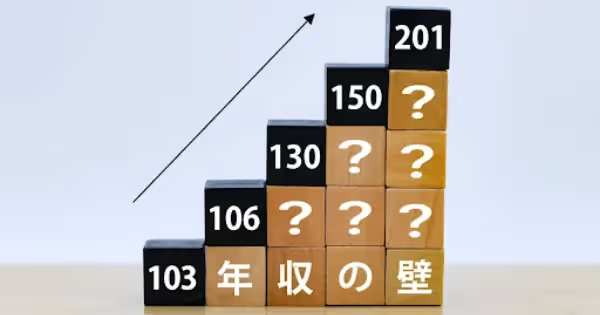

② メーカー見積り:2年目から年500万円の壁

メーカー自身が提示する収支シミュレーションにおいても、このコスト構造は前提とされています。前述の通り、多くのメーカーは導入後の収支計画を示す際に、2年目以降の保守費用として年間500万円という数字を採用しています。導入初年度は無償保守や割引価格が適用されるため、経営者はコスト負担を軽く感じがちです。しかし、2年目を迎えた途端、年間500万円という大きな固定費が突然現れることになります。この「段差」は、特に開業して間もないクリニックの資金繰りを大きく圧迫する要因となり得ます。

③ EOSL(保守終了)や周辺システムが呼ぶ「連鎖コスト」

MRI装置本体だけでなく、それを取り巻く周辺システムもコストの罠となり得ます。代表的なのが、撮影した画像を管理・保存するPACS(医用画像管理システム)や、そのデータを保管するサーバーです。これらのIT機器にもメーカーが定めた保守サポートの終了日、いわゆる「EOSL(End of Service Life)」が存在します。

装置本体はまだ物理的に稼働できる状態であっても、サーバーがEOSLを迎えると、セキュリティ上のリスクやシステム障害時の対応が困難になるため、実質的に使い続けることが難しくなります。そうなると、経営者は「装置一式を丸ごと更新する」か、「メーカー外の第三者保守サービス(延命保守)を探す」という難しい選択を迫られます。実際に、ある総合病院の事例では、画像保存サーバーの保守切れがきっかけとなり、まだ使用可能なMRI装置全体の更新を検討せざるを得なくなった経緯が公表されています。このように、一つの機器の寿命が、他の高額な機器の運命をも左右する「連鎖コスト」の発生は、計画的なIT資産管理ができていない施設ほど陥りやすい罠です。

④ クエンチ(消磁)のリスクと想定外出費

クエンチは、MRI運用における最大級の経済的リスクの一つです。これは、何らかの異常で超伝導磁石の温度が急上昇し、冷却用の液体ヘリウムが一瞬で気化してしまう現象を指します。原因としては、落雷などによる長時間の停電や、冷凍システムの故障などが挙げられます。

クエンチが発生すると、まず大量のヘリウムガスを安全に屋外へ排気するための設備が作動します。院外に白い煙が放出されるため、近隣住民への説明が必要になることもあります。実際に、公式サイトでクエンチ発生に伴う白煙放出について告知を行った医療機関の事例も公開されています。しかし、問題はその後です。失われた液体ヘリウムを再補充し、磁場を再び立ち上げる(再励磁)作業には、数百万円単位の費用と数週間の時間が必要となります。その間、MRI検査は完全に停止するため、診療収入の機会損失も発生します。フルメンテナンス契約に含まれている場合もありますが、契約内容によっては全額自己負担となるケースもあり、まさに想定外の巨額出費となりかねません。

⑤ 計画停電・電力事情で「使えない」機会損失

装置が健全で、スタッフも揃っていても、電力がなければMRIはただの大きな箱です。東日本大震災後の計画停電が実施された際に行われた全国調査では、衝撃的な事実が明らかになりました。「CT・MRI等の画像診断装置が使用できなかった」と回答した医療機関が、全体の76.6%にものぼったのです。これは、多くの医療機関が非常用電源の供給対象を、生命維持に直結する手術室やICUなどに限定しており、画像診断装置までカバーできていない実態を示しています。装置を保有しているにも関わらず、社会的なインフラの問題で稼働させられないという事態は、自院の収益機会を失うだけでなく、地域医療における役割を果たせなくなるリスクもはらんでいます。このような事態を想定し、近隣の医療機関との間で災害時の相互連携や患者の代替受け入れといった導線を平時から準備しておく必要性が問われます。

解決アプローチ|「すぐに全部やる」より、順番を決めて地道に手当て

MRIの維持に関わる経済的な課題は多岐にわたりますが、一度にすべてを解決しようとする必要はありません。重要なのは、課題を分解し、優先順位をつけ、できるところから着実に手当てしていくことです。

1)保守契約の棚卸し:フルメンテ一択にしない

「何に対して、どの範囲まで」費用を払っているかを可視化

年間500万円から600万円という保守契約料は、単一のサービスに対する費用ではありません。その中には、消耗品の交換費用、遠隔での装置監視サービス(リモート監視)、技術者による定期点検、故障時の出張費、交換部品代、そして万が一のクエンチ発生時の磁場再立ち上げ費用など、様々な項目がパッケージとして含まれています。まずはメーカーから契約内容の詳細な内訳を取り寄せ、自院が「何に対して、どの範囲の保証を、いくらで買っているのか」を正確に把握することが第一歩です。この作業を行うだけでも、不要なオプションや過剰なサービスレベルが見えてくることがあります。

装置年式とEOSLカレンダーを前提に「必要最小限」を再設計

「とりあえずフルメンテナンス契約で安心」という思考停止に陥っていませんか。例えば、装置の導入から年数が経過し、「あと2年で装置の更新を計画している」という状況であれば、高額なフルメンテナンス契約を継続する必要性は低いかもしれません。その場合は、定期点検と、故障時に都度費用を支払うスポット対応(時間制対応)に契約を切り替えることで、年間の固定費を大幅に削減できる可能性があります。メーカーとの交渉は必要ですが、更新を前提とした現実的な代替案として提案する価値は十分にあります。また、前述の通り、PACSや画像保存サーバー側のEOSLも装置更新の連鎖要因となり得ます。IT部門や外部の専門業者とも連携し、関連するすべての機器のEOSLを一覧化した「IT資産カレンダー」を作成・共有し、計画的に保守レベルを見直す体制を整えることが重要です。

2)ヘリウム・電源・冷却のリスクを積極的に減らす

停電対策とクエンチ時の手順共有

クエンチのリスクをゼロにすることはできませんが、その発生確率を下げ、万が一の際の被害を最小限に抑えることは可能です。まず、停電対策として、MRIの冷凍機システムが非常用電源の供給対象となっているかを確認します。もし対象外であれば、無停電電源装置(UPS)の導入などを検討し、短時間の停電でも冷凍機が停止しないようにします。また、重要なのは「停電しても磁場は消えない」という事実をスタッフ全員が正しく理解することです。停電時に慌てて金属製品を検査室に持ち込むといった事故を防ぐためにも、定期的な周知と訓練が不可欠です。さらに、クエンチ発生時の対応(院内への緊急連絡、排気ダクト周辺の安全確認、検査室への立ち入り制限など)を明記した手順書を作成し、関係者全員で共有しておくことが、二次被害を防ぎます。

冷凍機の健全性を保ち、不要なヘリウム損失を防ぐ

液体ヘリウムの不要な蒸発(損失)を防ぐ上で、最も重要なのが冷凍機の健全性を維持することです。冷凍機は圧縮機(コンプレッサー)と冷却ヘッド(コールドヘッド)から構成されており、これらは経年劣化する消耗部品です。メーカーが推奨する交換サイクルを待つのではなく、稼働状況に応じて保守計画を前倒しで検討することも有効です。突発的な故障による冷凍機の緊急停止は、ヘリウムの一括蒸発、つまり大量損失に直結する可能性があります。予防的な部品交換は、結果的に高価なヘリウムの補充費用を節約することにつながります。

ヘリウムの充填ルートを複線化

ヘリウムの供給が不安定な時代にあっては、単一の供給ルートに依存することはリスクとなります。自院が契約しているメーカーやガス供給事業者だけでなく、地域の他の供給事業者の情報も事前に整理し、緊急時に迅速に手配できる窓口を複数確保しておくことが望ましいです。いざという時に「どこに連絡すれば良いか分からない」という事態を避けるための、ささやかですが重要な備えです。

3)「自院所有」以外の選択肢を本気で検討する

共同利用(検査のみ受け入れ)の整備

MRIを導入・維持するコストが自院の規模や診療内容に見合わないと判断した場合、「所有しない」という選択肢も積極的に検討すべきです。その代表的な方法が「共同利用」です。これは、近隣のクリニックなどから検査の依頼を受け、自院のMRIで撮影のみを実施し、撮影した画像データと読影レポートを紹介元の医療機関に提供する仕組みです。会計や診療報酬の請求は紹介元の医療機関が行うため、紹介元は自前で高額な装置を持つことなく、患者にMRI検査を提供できます。すでに全国の多くの地域中核病院や専門クリニックが、この共同利用のスキームを導入し、その運用方法を公開しています。自院での所有が経営的に困難であっても、この仕組みを活用することで、患者の利便性を損なうことなく、地域内で医療を完結させることが可能になります。

行政の示す「高額医療機器の効率的配置」の考え方

そもそも、CTやMRIのような高額な医療機器は、各医療機関が自由に導入すべきものなのでしょうか。厚生労働省が示す医療計画の資料の中でも、これらの機器については、地域全体の医療需要や各医療機関の役割分担を踏まえた上で「効率的な活用」を目指すべきであると整理されています。つまり、行政の視点からも、導入ありきではなく、まずは地域連携の設計から始めるという発想が求められています。これからMRI導入を検討する場合には、まず地域の医師会や行政に相談し、近隣の医療機関の保有状況や稼働状況を把握した上で、共同利用や連携の可能性を探ることが、無駄な投資を避けるための賢明なアプローチと言えます。

4)稼働の山谷に「人」を合わせる——夕方・土日の拡張運用

もし装置を所有するのであれば、その投資効果を最大化する基本は「可能な限り長く動かす」ことです。装置の保守費用や減価償却費は、稼働させていなくても発生する固定費です。検査件数を増やすことで、1検査あたりの固定費負担を薄めることができます。特に、会社員や学生など、平日の日中には通院が難しい患者層を取り込むために、夕方や土日の検査枠を増やすことは有効な戦略です。

しかし、ここで壁となるのが「人」の問題です。常勤の診療放射線技師や看護師だけで時間外の運用をカバーしようとすると、労働時間管理が複雑になり、人件費もかさみます。この課題を解決する一つの方法が、短時間・短期間のスポット勤務や、「まず1日だけ」といった形のお試し勤務を柔軟に取り入れることです。院内の常勤スタッフに過度な負担をかけることなく、まずは試験的に時間外の検査枠を設けてみることができます。

このような柔軟な人材活用を検討する際に、登録者母数が大きく、看護師や受付、患者介助スタッフの「お試し勤務」をスピーディーに募集できるプラットフォーム「クーラ」は、拡張運用の実現可能性を探る実験的な取り組みと非常に相性が良いと言えます。まずは短期間のお試し勤務で、新しい時間帯の運用がスムーズに進むか、また現場のスタッフとの相性はどうかといった点を見極めます。そして、お互いが納得した場合にのみ、継続的な勤務へと移行する。このような流れであれば、採用のミスマッチを最小限に抑えながら、装置稼働の山谷に柔軟に人を配置していくことが可能になります。

5)「検査量が伸びたら更新」ではなく、逆算で意思決定

MRIの更新や新規導入を検討する際、「検査件数が増えてきたから、そろそろ新しい装置を」という発想に陥りがちです。しかし、健全な経営判断のためには、まず損益分岐点を正確に把握し、そこから逆算して意思決定を行うべきです。

収入線の想定:地域の年齢構成・紹介関係・予約待ちの実態

将来の収入を見込むには、地域の人口動態(特に高齢者人口の推移)、近隣のクリニックや病院との紹介関係、そして自院のMRI検査の予約待ちが常態化しているかといった実態を客観的に分析する必要があります。これらが将来の検査件数の伸びしろを測る指標となります。

費用線の想定:保守(固定)+電力・冷却+人件費(変動)

一方の費用は、固定費と変動費に分けて考えます。年間500万円から700万円の保守契約料は固定費の代表です。これに、検査件数に応じて変動する電力費や冷却関連費用、そして時間外運用を行う場合は追加の人件費が加わります。

前述のクリニックのモデルケースでは、検査件数が月間200件から350件へと増加することで、月次の損益が大幅に改善する様子が示されています。しかし、その裏には常に月60万円(年720万円)という重い固定費が存在することを忘れてはなりません。メーカーが示す年間500万円の保守費用モデルとも照らし合わせながら、自院が位置する地域の特性、導入を検討している装置の性能、そして確保できる人的リソースという三つの柱を総合的に評価し、「最低でも月に何件の検査を行えば黒字を維持できるのか」という損益分岐点を逆算することが、失敗しない投資判断の基本です。

まとめ|「買う」「持つ」だけが答えではない

MRIがもたらす診断価値の高さは、疑いようがありません。しかしその一方で、導入2年目以降に重くのしかかる年間500万円から600万円級の保守費用、そしてヘリウム、電源、冷却、EOSLといった「見えない固定費」や潜在的なリスクが、知らず知らずのうちに経営の足を引っ張ることがあります。この記事で見てきたように、公にされている情報や事例からも、

- 多くのメーカーがシミュレーションの前提とする「2年目以降の保守500万円/年」という現実

- 施設の規模が大きくなっても負担割合が下がりにくい、保守比率の高さという構造

- クエンチや計画停電がもたらす、突発的な費用と機会損失

- PACSやサーバーのEOSLが引き起こす、意図しない装置更新への圧力

といった、数々の論点が確認できます。

これらの課題に対する結論は、実はシンプルです。

- 保守契約は「一括おまかせで安心」という思考を止め、装置の年齢、EOSL、更新時期といった自院の状況に合わせて、サービス範囲を主体的に調整する。

- 冷却、電源、ヘリウムといった日々の物理的な運用は、手順の標準化と予防的な点検によって、「想定外の出費」が発生する確率を地道に減らしていく。

- 自院での所有が経営的に最適でないと判断される地域や状況では、無理に導入せず、近隣施設との「共同利用」や紹介検査の仕組みを設計することから始める。

- もし所有するならば、固定費を回収するために装置の稼働率を最大限に高める。「人」を先に確保して、夕方や土日といった時間帯も有効活用する。その際、短時間・短期間の人材確保には、「クーラ」のような大きな登録基盤と「お試し勤務」の仕組みが有効な武器になる。

クーラ導入誘導|無理なく「回す」ための現実解

MRIの稼働率を上げ、投資対効果を高める鍵は、柔軟な人的リソースの確保にあります。しかし、必要な時だけ都合良く人材が見つかるわけではありません。ここで、医療・介護に特化した人材プラットフォーム「クーラ」が、現実的な解決策となり得ます。

「まず1日だけ」試してみる

夕方や土日の検査枠を新たに設けたいけれど、いきなり常勤スタッフを増やすのはリスクが高い。そんな時、「クーラ」を使えば、受付、患者介助、看護といった役割を担う人材を、まずは「1日だけ」のお試し勤務でピンポイントに募集できます。この試用期間を通じて、新設した検査枠が安全かつスムーズに運営できるかを確認し、勤務者と現場の相性を見極めた上で、双方合意のもと継続的な勤務へと移行できます。募集から契約、給与支払いといった一連の事務負担は、プラットフォームの機能が大幅に軽減してくれます。→ クーラで柔軟な人材活用を検討する

「増やした枠が本当に回るか」を検証する

「1か月間限定で、土曜午前の検査枠を増設する」「祝日の前日の夕方だけ、介助スタッフを1名増員する」といった小さな検証(PoC)を、低コストかつ迅速に繰り返すことができます。その結果、患者からの需要が確かに存在すると確認できてから、本格的な常設化へと踏み切れば、無駄な投資を避けられます。短時間勤務を希望する潜在的な働き手は数多く存在します。登録母数が大きい「クーラ」を活用することで、こうした人材に効率的にアプローチできます。

ミスマッチの不安を先に解消する

採用で最も避けたいのは、時間とコストをかけた結果、ミスマッチが判明することです。「クーラ」では、求人票で現場の雰囲気や求める役割を丁寧に伝えることに加え、「お試し勤務」というプロセスを挟むことで、お互いの不安や疑問点を事前に解消できます。この仕組みは、院内の教育担当者の負担を無駄に増やすことなく、着実に稼働率を底上げしていくための、賢明な方法と言えるでしょう。→ クーラでお試し勤務から始める

最後に

MRIの保守費用は、単に「高いか安いか」の二元論で語るべきではありません。「何に対して、どの範囲のサービスに、どれだけの費用を払っているのか」を正しく理解し、自院の状況に合わせて最適化していくことが可能です。本稿で提案した、契約の棚卸し、運用手順の整備、共同利用という選択肢の検討、そして稼働拡大のための人の確保という4つの視点を、ぜひ実践できるところから一つずつ試してみてください。高価な装置を最大限に活かし、患者さんの利便性を高め、同時に院内の経営負担を軽くするための一歩として、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)