はじめに

都心部はクリニックが多い、という一般的な認識があります。しかし、実際の地図データや人口動態データを丁寧に重ね合わせていくと、その分布には大きな偏りがあることが見えてきます。多くのクリニックは駅前や幹線道路沿いに集中しており、そのすぐ背後に広がる広大な住宅街には、地域住民の潜在的な医療ニーズに対して供給が追いついていない場所が点在しているのです。これらは、日々の生活動線の中にありながら、これまで見過ごされてきた一種の「診療空白」と呼べるかもしれません。

本稿では、こうした過密競争から一歩離れ、静かに地域の医療ニーズに応える「住宅街ピンポイント開業」という考え方に焦点を当てます。診療圏調査のデータや地理情報システム(GIS)を活用して、どのようにしてこの「空白地帯」を見つけ出すのか。そして、実際に住宅街で成功しているクリニックの事例から、立地選定の勘所や、無理なく地域に根ざしていくための集患・運営戦略を、淡々と整理して解説します。また、開業後の運営、特に看護師の採用やシフト管理といった負担を軽減するための実用的な手法として、クーラのようなプラットフォームの活用についても触れていきます。

背景・課題:駅前過密と住宅街の取りこぼし

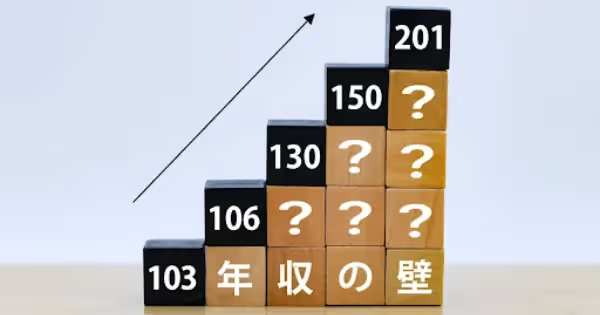

クリニックの開業を検討する際、最初に行うのが「診療圏調査」です。これは、開業予定地から一定の範囲内にどれくらいの潜在患者が存在し、競合となる他の医療機関がいくつあるのかを把握するための基本的な分析です。一般的に、内科や小児科などのかかりつけ医であれば半径500mから1km、専門的な科であればさらに広い範囲を対象とします。この調査では、単純な距離だけでなく、徒歩、自転車、自動車といった交通手段別の所要時間で商圏を切り分け、同一診療科目の競合クリニックを正確に数え上げることが基本となります。

東京23区のような大都市圏は、昼夜を問わず人の流れが非常に大きく、一見するとどこで開業しても一定の需要が見込めるように思えます。しかし、その実態は、大手法人や資金力のあるクリニックが駅前の一等地を巡って激しい競争を繰り広げているのが現実です。賃料は高騰し、広告宣伝費もかさみます。結果として、多くのクリニックがオフィス街や主要駅の周辺に密集し、似たような診療時間やサービスを提供することになりがちです。

一方で、駅から少し離れた住宅街に目を向けると、状況は異なります。共働き世帯の増加に伴い、平日の日中に駅前のクリニックへ通うことが難しいと感じる住民は少なくありません。仕事帰りの夕方や、土曜日の午前中に受診したいというニーズは根強く存在します。また、高齢化が進む地域では、遠くの駅前まで出向くこと自体が負担になる方も増えています。こうした居住エリアでは、「夜間や休日に気軽に通える、近所のかかりつけ医」への需要が、実はまだ満たされずに残されているケースが少なくないのです。

もちろん、住宅街での開業には、初期の認知度獲得に時間がかかるという側面もあります。駅前のように、不特定多数の通行人の目に触れる機会は限られます。だからこそ、その地域の人口構成、世帯の特性(子育て世帯が多いのか、高齢者が多いのか)、昼間人口と夜間人口の差などを詳細に分析し、提供する診療科目や診療時間を、地域の生活リズムに正確に合わせていく丁寧な戦略設計が求められます。関係性の構築と安定した通院に結びつきやすいという住宅街立地のメリットを最大限に活かすためには、データに基づいた緻密な計画が不可欠となるのです。

実例紹介:小規模でも“生活動線の要”を押さえる

ここでは、実際に都内の住宅街、あるいはその近接地で開業し、地域に根付いているクリニックの事例をいくつか見ていきます。これらの事例からは、駅からの距離だけではない、立地選定の多様な視点が見えてきます。

1) タワー群×住宅街ニーズを拾う小児科(江東区・豊洲)

タワーマンションが林立し、子育て世帯が急増した江東区豊洲エリア。2017年に開院した「豊洲小児科醫院」は、この地域の特性を的確に捉えた好例です。特筆すべきは、小児科という基本診療に加えて、院長が持つ小児腎臓、小児循環器という専門性を組み合わせている点です。これにより、一般的な風邪や予防接種といった日常的なニーズに応えつつ、専門的な相談もできるという付加価値を生み出しています。クリニックは「地域のヘルスプランナー」を標榜し、まさに住宅街の中で健康に関する相談窓口としての存在感を高めています。

立地も示唆に富んでいます。最寄り駅から少し歩いた住宅レジデンスの1階にあり、これは住民の日常の生活動線上に、違和感なく医療機関を配置した形と言えます。駅前の華やかさや利便性よりも、子どもを連れた親が気兼ねなく立ち寄れる1階の路面という物理的なアクセスしやすさを優先したのです。また、近隣には昭和大学江東豊洲病院という大規模な総合病院があり、専門的な治療が必要な場合の紹介先として、また逆に総合病院から地域のクリニックへと紹介される受け皿として、ごく自然な病診連携の導線が早期に形成されたことも、安定した運営の基盤となっています。

この事例から学べるポイントは、以下の通りです。

- 「駅前の派手さ」より、居住者の通いやすい1階導線。

- ベビーカーでの移動などを考えると、物理的なバリアの少なさは大きな利点になります。

- 小児科×専門サブ領域(循環器・腎)で“薄いところを厚くする”。

- 地域に多いニーズに応えながら、他院にはない専門性で差別化を図る戦略です。

- 病診連携が自然に生まれる配置。

- 大規模病院との物理的な近さは、紹介・逆紹介のスムーズさにつながり、地域医療連携の中核を担うきっかけになります。

2) 「駅チカでなくても」住宅街×かかりつけの成立(杉並区・久我山)

杉並区久我山にあるクリニックモールは、最寄りの久我山駅から徒歩7分という、いわゆる「駅チカ」とは言えない立地です。しかし、この場所で地域のかかりつけ機能と、消化器内視鏡検査などの専門性を両立させ、多くの患者から支持を得ています。このエリアは、閑静な住宅街が広がり、特に子育て世代の比率が高いという特徴があります。

このクリニックモールでは、その地域特性に合わせ、子どもの急な発熱から大人の生活習慣病、各種予防接種まで、家族の日常的な不調を幅広く受け止める体制を整えています。同時に、専門性の高い内視鏡検査などを提供することで、「何かあったときには詳しい検査もしてもらえる」という安心感を与えています。駅前至上主義に捉われず、地域の住民がどのような医療を、どのような時間帯に求めているのかを深く理解し、それに応える診療内容と時間を設定したことが成功の要因です.

この事例のポイントは次の通りです。

- 「駅前至上主義」に縛られず、住宅街の生活リズムに合う診療時間と品揃え。

- 平日の夕方や土曜日など、住民が利用しやすい時間帯に診療の軸を置くことが重要です。

- 需要の分厚い“軽症・予防”と専門外来の二枚看板。

- 日常的なニーズで間口を広く保ちつつ、専門性で他院との違いを明確にしています。

3) 下町住宅地の医療モール(足立区・江北)

足立区の江北クリニックモールは、昔ながらの住宅地の中に位置しています。ここには呼吸器内科、整形外科、小児科といった複数のクリニックが集まっており、地域の多様な医療ニーズにワンストップで応える体制を築いています。日暮里・舎人ライナーの江北駅から徒歩2分とアクセスは良好ですが、その立地は駅前の商業エリアの中心ではなく、少し住宅街側に寄せた配置になっているのが特徴です。

この配置により、地域住民は「家の近くで、たいていのことは済ませられる」という利便性を享受できます。例えば、子どもが小児科にかかり、その足で親が呼吸器内科を受診するといった利用が可能です。単独のクリニックが過密競争に陥るのを避けつつ、モールとして複数の科が連携することで、患者にとっては「選べる安心感」と「移動の手間が省ける」という大きな価値を提供しているのです。

この事例のポイントです。

- 住宅街×複合科連携=「家の近くで完結」の価値。

- 複数の医療ニーズを一つの場所で満たせる利便性は、特に高齢者や子育て世帯にとって魅力的です。

- 単科の過密を避けつつ、モールで“選べる安心”。

- 患者は自分の症状や医師との相性でクリニックを選べる一方、クリニック側は互いに補完しあう関係を築けます。

4) 住宅地で“競合の薄い科”を狙う(世田谷区・砧)

世田谷区砧で計画された医療モールのテナント募集情報には、この戦略が明確に示されていました。その情報によると、診療圏調査の結果、「周辺に耳鼻咽喉科、泌尿器科、婦人科の競合クリニックが存在しない」という特徴が浮かび上がったとされています。このエリアは、良好な住宅地として知られ、さらに近隣では再開発が進んでおり、中長期的に住宅供給の増加、つまり人口の増加が見込まれています。

これは、既存の人口だけでなく、将来の人口動態までを視野に入れた、非常に戦略的な立地選定です。単に「住宅街だから」という理由ではなく、「特定の診療科目が不足している住宅街」という条件で絞り込み、ピンポイントでその空白を埋めにいくアプローチです。新しい住民が増えるタイミングで、いち早くその地域の医療インフラの一部を担うことで、先行者としての地位を築くことができます。

この事例から学べるポイントです。

- “科目×住宅地”の組み合わせで、空白をピンポイントに埋める。

- 地域全体の医療提供体制を俯瞰し、供給が手薄になっている専門分野を見つけ出す視点です。

- 近接再開発=数年単位のボリューム増を先取り。

- 現在の診療圏だけでなく、将来の人口動態の変化を読み解き、成長ポテンシャルを見極めることが重要です。

5) 密集住宅地での増築・建替(都内・小児科)

都内の密集した住宅地にある、ある小児科の事例も興味深いものです。もともと既存のビル1階で診療していましたが、患者の増加に対応するため、建物を全面的に建て替え、増築を行いました。新しい建物には、診療スペースの拡張に加えて、病児保育施設と医師の住居を併設しました。敷地面積は約40坪と決して広くはありませんが、立体的な空間計画を駆使することで、必要な機能を効率的に収めています。

この事例は、住宅街での開業が必ずしも小規模で終わるわけではないことを示しています。初期はコンパクトに始めつつも、地域の信頼を得て患者数が増えた際に、その場で拡張できるような「伸び代」を最初から敷地のポテンシャルとして見込んでおく、という考え方です。医療機能だけでなく、病児保育という地域の子育て支援機能を付加し、さらに医師自身がその地域に住むことで、地域密着の度合いをより一層深めています。

この事例のポイントです。

- 「最初から“次の一手”を敷地で確保」——住宅街でも成長路線を描ける。将来的な事業拡大の可能性を、物件選びや建築計画の段階から織り込んでおく視点です。

- 医療+保育+住居の複合=地域密着の強化。複数の機能を組み合わせることで、地域住民との接点を増やし、より深い関係性を構築できます。

(補足として、このような住宅地での展開は、訪問系のサービスでも成功例が見られます。例えば、群馬県にある訪問看護ステーション「まる」は、小学校に隣接する住宅地の一角で開設し、地域の「生活動線」に自然に溶け込む運営を行っています。また、福島県では、空き家を改修した訪問看護ステーションが、地域コミュニティの新たな拠点として根付いている実例もあります。これらは、施設への来院を待つだけでなく、医療側から地域に出ていくアプローチとして、住宅街戦略の応用形と考えることができます。)

解決アプローチ:地図で“空白”を見つけ、住宅街の生活に合わせる

ここまでの事例を踏まえ、住宅街でのピンポイント開業を成功させるための具体的なアプローチを整理します。

診療圏調査×GISで「空白地帯」を可視化する

成功の第一歩は、感覚論ではなく、データに基づいて客観的に「空白地帯」を見つけ出すことです。これには、従来の診療圏調査に加えて、地理情報システム(GIS)の活用が非常に有効です。

まず、診療圏の設定では、単純な距離による同心円だけでなく、交通手段(徒歩、自転車、自動車)ごとの所要時間に基づいた圏域(アイソクロン)も必ず分析します。同じ半径1kmでも、坂道が多かったり、大きな道路で分断されていたりすると、住民にとっての心理的な距離は大きく変わるからです。その上で、圏内に存在する同一診療科目の競合クリニックを、ウェブサイトなどで診療時間や専門領域まで確認し、正確にリストアップします。

次に、GISを用いて、これらの地図情報に様々な統計データを重ね合わせていきます。国勢調査から得られる人口メッシュ(100m四方などの細かい単位での人口分布)、年齢階層別の人口(高齢者、生産年齢人口、年少人口の比率)、子育て世帯や高齢者単身世帯の比率といった基本的な人口構成データは必須です。さらに、昼間人口と夜間人口の差を見ることで、その地域がベッドタウンなのか、あるいは日中も人が留まる場所なのかが分かります。平日と休日の人流データを比較することも、住民の生活パターンを理解する上で役立ちます。

これらのデータを重ね合わせることで、「高齢者が多く住んでいるのに、近隣に整形外科や訪問診療を行うクリニックがない」「子育て世帯が急増しているのに、夕方以降にやっている小児科が駅向こうにしかない」といった、需要と供給のミスマッチ、すなわち「空白地帯」が地図上に浮かび上がってくるのです。これは、先述の世田谷区砧の事例のように、「過密地帯の反対側を選ぶ」という戦略的な思考につながります。

科目別に“住宅街適性”を言語化する

見つけ出した「空白地帯」の特性に合わせて、どの診療科目が最も適しているかを判断します。

- 小児科

- 子育て世帯が多い地域では、常に高い需要があります。特に重要なのは、保護者の就労状況を考慮した診療時間の設定です。平日の17時から19時頃、そして土曜日の午前中は最も混雑が予想される時間帯です。物理的な環境として、ベビーカーでのアクセスしやすさは絶対条件です。段差のない入口、広い待合室、専用のベビーカー置き場や駐輪場の確保は、患者満足度に直結します。

- 耳鼻咽喉科・皮膚科

- これらの科目は、急な症状で受診するケースが多く、「近くて安心」という価値が非常に強く働きます。風邪やアレルギー、子どもの中耳炎、湿疹など、生活の中で頻繁に発生するトラブルに対応するため、住民にとって身近な存在になりやすいです。世田谷区砧の事例のように、競合が少ないエリアを見つけられれば、安定した経営が期待できます。

- 総合内科×専門外来

- 高齢者が多い地域や、健康意識の高いファミリー層が住む地域では、日常的な体調不良から生活習慣病の継続的な管理まで、幅広いニーズが存在します。杉並区久我山の事例が示すように、「駅前でなくても」、信頼できるかかりつけ医としての役割は十分に果たせます。内視鏡検査や超音波検査など、専門的な検査機器を導入することで、健康診断の二次検診の受け皿となるなど、より幅広い役割を担うことが可能です。

器(建物)の考え方——“小さく始めて、伸ばす”

駅前のテナントビルでは、賃料の高さから必要最小限のスペースしか確保できないことも少なくありません。一方、住宅街では、比較的柔軟な物件選びが可能です。無理に駅前の空中階に入るよりも、少し離れても住民の目に付きやすい1階の路面で、駐車場や駐輪場を確保できる物件の方が、結果的に患者にとっての利便性は高まります。豊洲のレジデンス1階という立地は、まさに「遠くて便利」より「近くて気楽」を体現した選択と言えるでしょう。

また、初期投資を抑え、まずはコンパクトな規模で始めるという考え方も有効です。ただし、その際には将来の拡張性を見据えておくことが賢明です。都内の小児科の事例のように、将来的に増築や建て替えが可能な敷地を選んだり、隣接する区画を借り増しできるような契約を結んだりするなど、事業の成長に合わせて物理的なキャパシティを増やせる「伸び代」を計画に内包させておくことが、長期的な成功の鍵となります。

初期の集患と“関係づくり”を軽くする運営設計

住宅街での集患は、派手な広告よりも、地域内での地道な信頼獲得が基本となります。そのため、口コミの質が経営の質に直結すると言っても過言ではありません。開院前の内覧会を丁寧に行い、院長やスタッフの人柄を知ってもらう機会を作ることは非常に重要です。地域の自治会や商店街への挨拶、近隣の幼稚園や保育園、介護施設などとのゆるやかな相互紹介関係を築いておくことも、静かですが確実な集患につながります。江北や久我山のモールのように、複数のクリニックや機能が連携することも、地域内での存在感を高める上で有効な手段です。

そして、安定した運営を支える上で最も重要な要素の一つが、看護師をはじめとするスタッフの確保と定着です。特に開業初期は、患者数が日によって大きく変動することがあります。常勤スタッフだけで固めてしまうと、患者が少ない日には人件費が負担になり、逆に急に患者が増えた日には対応しきれず、医療の質の低下やスタッフの疲弊を招きかねません。このような「波」に柔軟に対応できる体制を築けるかどうかが、住宅街クリニックの運営を軌道に乗せる上での勝負どころとなります。

常勤採用一本足の考え方では、この柔軟性を確保するのは簡単ではありません。そこで、必要な時に必要なスキルを持つ人材を確保できるような、軽やかな採用フローを準備しておくことが有効です。この点については、後述するクーラのようなプラットフォームの活用が、非常に良い選択肢となり得ます。

まとめ:駅前争奪戦から一歩外し、生活の「抜け」をそっと埋める

これまでの内容を整理すると、住宅街でのピンポイント開業を成功に導く鍵は、視点を少し変えることにあります。

- 駅前過密の裏にある住宅街の“抜け”を探す

- 診療圏調査と地図データを駆使し、競合が集中するエリアの周辺に存在する、医療供給が手薄な住宅地を見つけ出すことが全ての始まりです。

- 科目×時間帯×生活動線で当てにいく

- その地域の住民が誰で、どのような生活を送り、いつ医療を必要としているのかを具体的に想像します。例えば、小児科なら平日の夕方と土曜日、耳鼻科や皮膚科なら「近さ」と「気軽さ」、総合内科なら日常的な相談窓口と専門外来の組み合わせ、といった形です。

- 器は小さく、導線は近く、伸び代は敷地で

- 無理に大規模な施設を目指すのではなく、住民がアクセスしやすい1階路面などを優先します。そして、将来の患者増に対応できるような、段階的な拡張計画を初期段階から視野に入れておくことが重要です。

- 口コミと連携は“静かな広がり”

- 大規模な広告展開よりも、地域コミュニティとの丁寧な関係構築や、近隣施設との連携を通じて、信頼を静かに、しかし着実に広げていくアプローチが適しています。

そして、これらの戦略を実行する上で、クリニック運営の根幹をなす人材、特に看護師の採用と管理という“重い課題”を、いかに軽くできるかが現実的な成功の分かれ目となります。

クーラ導入のご案内

住宅街でのピンポイント開業は、患者数が安定するまでの立ち上がりの時期に、いかに人手を柔軟に調整できるかで、その後の経営の安定度が大きく変わってきます。特に、「必要なときに、必要な日数だけ」経験豊富な看護師のサポートを得られる体制は、院長や常勤スタッフの負担を大きく軽減します。

クーラは、多くの看護師が登録するプラットフォームであり、クリニックが必要とするタイミングで、迅速に募集を立ち上げることが可能です。

住宅街クリニックの運営は、地域住民との近しい関係性が大きな強みとなります。その強みを活かすためにも、スタッフ採用におけるミスマッチは避けたいところです。クーラでは、「お試し勤務」として数日間から勤務を依頼することができるため、本格的な採用の前に、クリニックの雰囲気や業務内容との相性をじっくりと確認できます。これは、スタッフの定着率向上にもつながり、柔らかな立ち上がりに非常に向いています。

また、募集から稼働スケジュールの調整、給与の支払いといった一連の労務手続きは、どうしても煩雑になりがちです。クーラは、これらのプロセスをデジタル化(DX)することで、院長や事務スタッフの事務的な負担を大幅に削減します。

駅前での大規模な開業競争に挑むのではなく、住宅街に静かに根を張り、地域住民との信頼関係を育んでいく。それは、患者さんにとっても、そして働くスタッフにとっても、やさしい医療の始め方の一つです。採用やシフト管理の柔軟性をクーラで担保しながら、まずは無理のない規模で、地域に愛されるクリニックを始めてみてはいかがでしょうか。その伴走役として、クーラをご活用いただければ幸いです。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)