夜間や休診日にも、クリニックの電話は鳴り続けます。留守番電話には、予約の変更や簡単な質問のメッセージが積み重なり、翌朝の業務開始とともに、その対応に追われてしまう。多くの小規模な病院やクリニック、訪問看護ステーション、介護施設で繰り返されている、こうした日常的な光景を、チャットボットという技術を使って、少しだけ穏やかなものに変えていく方法について、具体的にお伝えしたいと思います。

この記事でご提案するのは、大がかりなシステムの導入ではありません。ポイントは、チャットボットの役割を「一次受け」に絞り、その中でも特に「予約の変更・キャンセル」と「よくある質問(FAQ)」への対応に限定することです。患者さんの症状に関する相談や、診療が必要かどうかの判断といった、医療専門職が担うべき領域には決して踏み込ませない。この「線引き」を明確にすることで、患者さんにとっても、現場のスタッフにとっても、無理のない、安全な運用が実現できます。

この記事では、チャットボットの詳細な性能評価や、複雑なシステム構成の話は扱いません。そうした技術的な話ではなく、実際に導入を検討する際に、院長先生や看護部長、事務長、人事担当者の皆様が「なるほど、これならうちでもできそうだ」と感じられるような、現実的な運用イメージと、そのための安心材料を提供することを一番の目的としています。

また、こうした業務効率化は、スタッフの採用や定着といった人事面の課題とも密接に関係しています。記事の後半では、業務の負担を軽くした先にある、より良い職場環境づくりや、採用体制の見直しについても少しだけ触れていきます。もし、スタッフの採用や定着でお悩みでしたら、看護師の登録が多く、短期間の勤務から相性を見極められる「クーラ」のようなサービスの活用も、全体的な課題解決の一助となるかもしれません。(ご参考:クーラ公式 医療機関向けページ https://business.cu-ra.net/ )

それでは、一緒にチャットボットの現実的な活用法を見ていきましょう。

なぜ今、多くのクリニックで「電話対応の自動化」が考えられているのでしょうか?

近年、多くの医療機関で、チャットボットをはじめとする電話対応の自動化ツールへの関心が高まっています。その背景には、単なる業務効率化という言葉だけでは片付けられない、いくつかの複合的な要因が存在します。

一つ目は、患者さんの行動の変化です。スマートフォンが生活に深く浸透した現代において、人々は時間や場所を問わず、必要な情報をすぐに入手することに慣れています。クリニックの診療時間やアクセス方法、予約の空き状況などを「思い立ったその時に」確認したいというニーズは、ごく自然なものになりました。特に、日中は仕事で電話をかけるのが難しい方や、電話での会話自体に苦手意識を持つ若い世代にとって、ウェブサイトやLINEで24時間いつでも気軽に問い合わせができる環境は、非常に利便性が高いと感じられます。

二つ目に、現場で働くスタッフの業務負担の問題があります。電話対応は、看護師や医療事務スタッフの本来業務を、しばしば中断させます。患者さんのケアをしている最中、会計処理を進めている途中、あるいはカルテの整理に集中している時に電話が鳴れば、その都度、思考と作業を止めなくてはなりません。特に、「駐車場はありますか?」「今日の午後は何時までですか?」といった、同じような内容の質問に一日に何度も繰り返し答えることは、目に見える時間的な負担だけでなく、心理的な疲労にも繋がっていきます。この積み重ねが、スタッフのモチベーション低下や、業務全体の生産性低下を招く一因となることも少なくありません。

三つ目は、医療業界全体が直面している人材不足と、それに伴う定着率の課題です。慢性的な人手不足の中で、一人のスタッフが担う業務範囲は広がりがちです。電話対応のような、必ずしも専門的な知識を必要としない業務に多くの時間を割かれる状況は、「もっと患者さんと向き合う仕事がしたい」と考えているスタッフにとって、職場への不満や、離職を考えるきっかけになり得ます。逆に言えば、こうした定型的な業務をITの力で効率化し、スタッフが専門性を発揮できる業務に集中できる環境を整えることは、働きがいのある職場づくり、ひいては貴重な人材の定着率向上にも繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。

そして最後に、最も大切なのが、安全と信頼の確保です。電話対応を自動化すると聞くと、患者さんからの緊急の連絡を見逃してしまうのではないか、という懸念が当然生まれます。だからこそ、この記事で繰り返しお伝えしたいのが、「医療判断を伴わない範囲」に限定するという原則です。緊急性の高い症状に関する相談は、チャットボットでは決して判断させず、速やかに救急相談窓口(#7119など)へ誘導したり、診療時間内にスタッフから折り返し連絡する旨を伝えたりする。このような適切な「出口」を用意し、定型的な案内と緊急対応の役割を明確に切り分けることこそが、患者さんの安全を守り、クリニックへの信頼を維持しながら、業務効率化の恩恵を受けるための鍵となるのです。

他のクリニックはどうしてる?チャットボット活用の具体的な事例

理論だけではなく、実際に他の医療機関がどのようにチャットボットを活用しているのか、具体的な事例を見ていくことで、自院での運用イメージがより鮮明になります。ここで紹介する事例に共通しているのは、いずれも「限定的な役割分担」を徹底し、決して無理な自動化を目指していない点です。

事例1:クリニックの案内業務をAIが担う(小山中央診療所)

栃木県にある小山中央診療所では、「AIさくらさん」というサービスを導入し、受付での案内業務や定型的な質問への対応をAIに任せています。この事例の興味深い点は、ウェブサイト上のチャットボットだけでなく、院内に設置されたデジタルサイネージ(電子看板)とも連携していることです。これにより、「今日の担当医は誰ですか」「インフルエンザワクチンの予約方法を教えてください」といった院内での質問にもAIが自動で応答し、受付スタッフの負担を軽減しています。スタッフは、AIでは対応できない、より個別性の高い患者さんの対応や、本来の事務作業に集中できる時間が増えました。まさに、一次受けをITに寄せ、人は人でしかできない業務に注力するという、理想的な役割分担を実現している例と言えるでしょう。

事例2:皮膚科クリニックでの「24時間いつでも質問・予約案内」

千葉県の幕張まーる皮ふ科では、ウェブサイトにAIチャットボットを設置し、24時間365日、患者さんからの問い合わせに対応できる体制を整えています。主な役割は、「予約の取り方」「受付時間」「クリニックへの行き方」といった基本的な情報提供です。皮膚科という特性上、急な肌のトラブルで不安を感じた患者さんが、夜間や早朝に情報を求めてアクセスするケースも考えられます。そうした際に、即座に基本的な情報を得られる窓口があることは、患者さんの安心感に繋がります。この事例からも、チャットボットが担うべきはあくまで基本的な情報提供であり、症状の診断や治療に関する相談は、必ず対面での診療に繋げるという「線引き」の重要性が見て取れます。

事例3:時間外の問い合わせを効率的に処理する(メンタルクリニック)

あるメンタルクリニックでは、ウェブ問診システム「nomoca」に搭載されたAIチャット機能を活用し、導入後わずか3ヶ月で2,000件を超える問い合わせを自動で処理したという報告があります。特に、診療時間外の問い合わせの受け皿として大きな効果を発揮したとのことです。メンタルヘルスの領域では、患者さんが電話で直接問い合わせることに心理的なハードルを感じる場合も少なくありません。テキストベースで気軽に質問できるチャットボットは、そうした患者さんにとって、受診への第一歩を踏み出すきっかけにもなり得ます。高頻度で寄せられる質問(例:「どのような治療をしていますか?」「保険は使えますか?」など)を自動化し、個別の相談が必要な案件だけをスタッフが対応するという切り分けが、業務効率と患者さんの利便性を両立させています。

事例4:産婦人科クリニックでのきめ細やかなLINE活用

産婦人科は、妊婦健診のスケジュール、母親学級の案内、入院時の持ち物リストなど、定型的な情報提供の機会が非常に多い診療科です。多くのクリニックでLINE公式アカウントが活用されており、その自動応答機能がチャットボットとして機能しています。例えば、「健診」と入力すれば次回の健診予約ページへのリンクが返信されたり、「持ち物」と入力すれば入院準備リストの画像が送信されたり、といった運用が行われています。さらに、予約日の前日に自動でリマインドメッセージを配信することで、うっかり忘れによる無断キャンセルを防ぐ効果も報告されています。これは、患者さんの利便性を高めると同時に、クリニックの運営効率を改善する、双方にとってメリットの大きい活用法です。

事例から見える共通点

これらの事例に共通しているのは、以下の3つのポイントです。

- 医療判断はしない: 症状の診断や治療方針に関する相談には一切答えず、あくまで案内役に徹しています。

- 予約とFAQに限定: チャットボットの役割を、予約関連の手続きと、よくある質問への回答に明確に絞り込んでいます。

- 必要時には人へ接続: 自動応答で解決できない場合は、必ず「診療時間内にお電話ください」「スタッフから折り返しご連絡します」といった形で、人が対応する窓口へとスムーズに案内しています。

この「やりすぎない」設計思想こそが、患者さんの安心を保ちながら、スタッフの負担を着実に軽減するための最も重要な鍵なのです。

安全第一で考える、チャットボット導入の具体的なステップ

では、実際に自院でチャットボットの導入を考える場合、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。ここでは、安全性を最優先に考えた、無理のない導入計画を5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:自動化する「範囲」を明確に決める

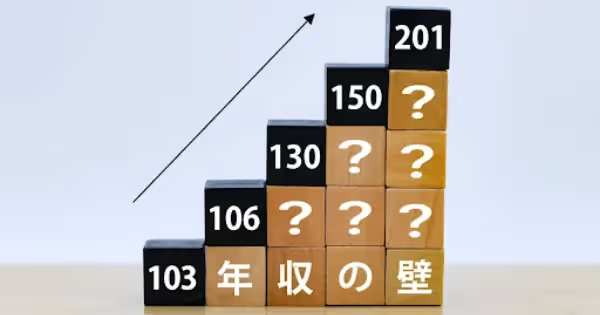

最も重要なのが、この最初のステップです。チャットボットに「何をやらせて、何をやらせないか」を、導入前に明確に定義します。この線引きが曖昧だと、患者さんに誤った期待をさせてしまったり、予期せぬトラブルに繋がったりする可能性があります。

まずは、院内のスタッフで話し合い、「これはチャットボットに任せても大丈夫」「これは必ず人が対応すべき」という業務をリストアップしてみましょう。

この線引きが、安全なチャットボット運用における土台となります。「万が一」のリスクを徹底的に排除し、患者さんの信頼を損なわないための最も重要なルールです。

ステップ2:患者さんが迷わない「入り口」をデザインする

チャットボットを起動した患者さんが、最初に目にする画面(メニュー)は、できる限りシンプルで分かりやすいものにする必要があります。選択肢が多すぎると、かえって迷わせてしまい、結局電話をかけてくる…という本末転倒な事態になりかねません。

多くの場合、問い合わせ内容はいくつかのパターンに集約されます。最も頻度の高いものを、大きなボタンとして3〜5項目ほど表示するのが効果的です。特に、「予約の変更」は最も利用頻度が高いと考えられるため、一番目立つ場所に配置するのが良いでしょう。

重要なのは、チャットボット内で無理にすべての処理を完結させようとしないことです。例えば、予約の変更であれば、ボタンを押したら既存のウェブ予約システムのページへ直接移動させるだけで十分です。その方が、患者さんも使い慣れた画面で操作できますし、システム開発の負担もありません。シンプルに、的確に、目的の場所へ案内する「交通整理役」と考えるのが良いでしょう。

ステップ3:優しく、分かりやすい「言葉遣い」を準備する

チャットボットが機械的な応答しかできないと、患者さんは冷たい印象を受けたり、不安を感じたりするかもしれません。応答メッセージは、クリニックの顔として、丁寧で思いやりのある言葉遣いを心がけることが大切です。いくつかの基本パターンについて、あらかじめテンプレートを用意しておきましょう。

特に、できないことを伝える際には、「できません」と突き放すのではなく、「申し訳ございませんが」「安全のため」といったクッション言葉を添え、必ず代替案(折り返し連絡など)を提示することが、信頼関係を維持する上で非常に重要です。

ステップ4:「人への引き継ぎ」ルールを具体的に決めておく

チャットボットは万能ではありません。自動応答で解決できない問い合わせが必ず発生します。その際に、どのような基準で、どのようにして人が対応を引き継ぐのか、院内でルールを決めておく必要があります。

- 回数のルール: 例えば、「3回対話しても患者さんの質問を理解できなかったら、自動的に有人対応に切り替える」といったルールです。これにより、患者さんが延々と無駄なやり取りを続けるのを防ぎます。

- キーワードのルール: 「薬の名前」「具体的な症状」「既往歴」など、医療的な判断が必要になりそうな単語や、自由な文章が入力された場合には、即座に「このご質問にはお答えできません。スタッフから折り返しご連絡します」と応答するよう設定します。

- 時間帯のルール: 診療時間内であれば、チャットの内容を事務スタッフなどがリアルタイムで監視し、必要に応じて介入できる体制を組むことも考えられます。時間外であれば、折り返し連絡の依頼を受け付ける形になりますが、依頼が溜まりすぎないよう、「1日の受付上限は○件まで」といったルールを設け、翌朝の業務が圧迫されないよう調整することも一案です。

また、電話の自動音声応答(IVR)と役割分担するのも現実的な方法です。例えば、「予約や診療時間の案内はウェブサイトのチャットボットへ」「緊急のご用件や、聞き間違いが起きやすい複雑な内容は電話の番号選択で担当へ」といったように、それぞれのツールの長所を活かして、問い合わせを振り分ける設計も有効です。

ステップ5:ちょっとした工夫で「案内」の質を高める

基本的な設定に加えて、少しの工夫でチャットボットの案内はもっと親切になります。

- 写真の活用: 「駐車場はどこですか?」という質問に対して、文章で説明するだけでなく、駐車場の入り口やクリニックの外観の写真を一枚添えるだけで、格段に分かりやすくなります。

- 混雑状況の目安: 「混みやすい時間帯はありますか?」という質問には、「平日の午前10時から11時半頃は、お待ち時間が長くなる傾向があります」といった具体的な情報を提供すると、患者さんは来院の計画を立てやすくなります。

- ウェブサイトへの誘導: 長い説明が必要な事項(例:初めて受診される方へのご案内など)は、チャットボット内で無理に説明しようとせず、「詳しくはこちらのページをご覧ください」と、ウェブサイトの該当ページへのリンクを提示する方が、患者さんにとっても親切です。チャットボットはあくまで「入り口」と割り切り、情報のハブとして機能させることを意識しましょう。

これらのステップを踏むことで、安全かつ効果的にチャットボットを導入し、運用していくための土台ができます。最初から完璧を目指さず、まずは小さな範囲から試してみることが成功の秘訣です。

導入後の運用と、費用についての実践的な考え方

チャットボットは、導入して終わりではありません。むしろ、導入してからが始まりです。しかし、その運用に多くの手間がかかってしまっては、本末転倒です。ここでは、無理なく続けられる運用方法と、費用対効果についての現実的な考え方をご紹介します。

無理のない運用体制:月1回の見直しから始める

日々の運用に、特別な担当者を配置する必要はありません。まずは「月に1回、30分だけ見直す日を決める」という程度の、ごく簡単なルールから始めることをお勧めします。

その見直しの時間でやることは、主に以下の3つです。

- 回答できなかった質問の確認: 多くのチャットボットツールには、管理画面で「利用者がどのような言葉を入力したか」「どの質問にボットが回答できなかったか」を確認できる機能があります。その記録を眺め、頻繁に尋ねられているにもかかわらず回答できていない質問があれば、それを新しい「よくある質問」として追加します。例えば、「オンライン資格確認はできますか?」という質問が多ければ、その回答を新たに追加する、といった具合です。

- 季節に応じた内容の更新: 医療機関への問い合わせには、季節性があります。秋になればインフルエンザ予防接種の案内を、春先には花粉症に関する情報を、夏には熱中症対策の注意喚起を、といったように、時期に合わせて情報を更新したり、メニューの目立つ場所に表示したりすることで、より利用価値が高まります。

- 言葉遣いの微調整: 全体の応答メッセージを見直し、「です・ます」調が統一されているか、冷たい印象を与える表現がないかなどを確認します。時には、「ごめんなさい、そのご質問にはお答えできません」のような、少し柔らかい表現を加えるだけでも、全体の印象は大きく変わります。

こうした小さな改善を続ける上で重要になるのが、サービス提供会社(ベンダー)の選び方です。専門的な知識がなくても、クリニックのスタッフ自身が、管理画面から簡単に応答メッセージの文言を変更したり、新しい質問を追加したりできるような、操作のしやすいツールを選ぶことが、継続的な運用のための安心材料になります。

費用対効果の考え方:時間的コストと心理的コストの両面から

チャットボットの導入費用を考えるとき、私たちはつい「電話が何本減るか」「人件費がいくら削減できるか」といった直接的な効果に目を向けがちです。もちろんそれも重要ですが、見逃してはならないのが、目に見えない間接的な効果です。

- 直接的な効果:

- 電話対応時間の削減: 1件あたり5分の電話対応が1日に10本減れば、それだけで50分の時間が生まれます。この時間を、カルテの整理や患者さんへの声かけ、スタッフ間の情報共有など、より付加価値の高い業務に充てることができます。

- 無断キャンセルの抑制: LINEなどを活用し、予約リマインドを自動配信する機能と組み合わせることで、予約のうっかり忘れを防ぎ、クリニックの機会損失を減らす効果も期待できます。

- 間接的な効果(心理的な効果):

- スタッフのストレス軽減: 鳴り続ける電話への対応や、同じ質問への繰り返し応答から解放されることは、スタッフの心理的な負担を大きく軽減します。業務の中断が減ることで、本来の仕事への集中力も高まります。

- 患者満足度の向上: 「24時間いつでも、自分のタイミングで知りたい情報を確認できる」という利便性は、患者さんにとって大きなメリットです。電話が繋がりにくいというストレスもなくなり、クリニックへの満足度や信頼感の向上に繋がります。

- 職場環境の改善: 業務が効率化され、心に余裕が生まれると、スタッフ同士のコミュニケーションが円滑になったり、新人教育に時間をかけられるようになったりします。こうしたポジティブな循環は、働きやすい職場環境の醸成に繋がり、結果として人材の定着や、採用活動における魅力のアピールにも繋がっていきます。

多くのチャットボットサービスは、月額数千円から数万円程度で利用できるものが主流です。このコストを、単なる経費としてではなく、スタッフの貴重な時間と心の余裕を生み出し、患者さんへのサービス品質を向上させるための「投資」として捉える視点が大切ではないでしょうか。

まとめ:大切なのは「やりすぎない」こと

この記事では、クリニックの夜間・休診日における電話対応の負担を、チャットボットで優しく軽減する方法について、具体的な事例や手順を交えながら解説してきました。

改めて、大切なポイントを振り返ります。

- 役割を限定する: チャットボットの役割は、あくまで「予約の変更・キャンセル」と「よくある質問」への対応という一次受けに絞り込みます。

- 安全の線を引く: 症状の相談や治療に関する判断など、医療専門職が担うべき領域には決して踏み込ませず、緊急時には必ず人が介入する、あるいは専門の窓口へ案内するルールを徹底します。

- 人への引き継ぎを設計する: ボットが対応できない場合の基準(対話の回数や特定のキーワードなど)をあらかじめ決め、スムーズに人が対応を引き継げる流れを作っておきます。

- 小さく育てていく: 導入後も、月に一度の簡単な見直しを続けることで、少しずつ回答の精度を高め、クリニックの実情に合った、より使いやすいツールへと育てていきます。

- 無理に完結させない: 既存の予約システムやウェブサイトの情報を上手に活用し、チャットボットを便利な「案内役」として位置づけることで、導入や運用の負担を最小限に抑えます。

多くの導入事例に共通しているのは、この「やりすぎない」という設計思想です。完璧な自動化システムを目指す必要は全くありません。スタッフの負担をほんの少し軽くし、その分、患者さんとの温かい対話や、専門的なケアに時間と心を使えるようにする。そのための「小さな一歩」として、チャットボットの活用を捉えてみてはいかがでしょうか。

まずは、自院の状況に合わせて、「予約変更の案内」と「特に頻度の高い5つの質問」に答えるだけの、ごく最小構成のチャットボットから始めてみる。それが、無理なく続け、確かな効果を実感するための一番の近道なのかもしれません。

採用や人材配置の課題も同時に考えるなら

チャットボットの導入によって電話対応の時間が削減できても、そもそも現場の人員が不足していれば、受付業務やその他の連絡業務の負担が根本的に解消されるわけではありません。業務の効率化と、採用や適切な人員配置は、働きやすい職場環境をつくるための車の両輪と言えます。

もし、スタッフの採用や、急な欠員時の補充にお困りの場合は、並行して新しい人材確保の方法を検討することも有効です。

「クーラ」は、看護師の登録者数が多く、数日間といった短期間の「お試し勤務」から始められるのが特徴の募集サービスです。本格的な採用の前に、実際の働きぶりや他のスタッフとの相性を確認できるため、採用後のミスマッチを減らすことに繋がります。求人票の作成から契約、労務管理といった煩雑な手続きの負担も、デジタル技術によって軽減されています。

チャットボットの導入で生まれた時間的な余裕を、新しいスタッフの受け入れ準備や、現場での丁寧な教育に充てる。そうした好循環を生み出すための一つの選択肢として、まずは情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

ご相談・情報収集はこちらから:クーラ公式(医療機関向け): https://business.cu-ra.net/

参考情報(一部抜粋)

本記事の作成にあたり、以下の公開情報を参考にいたしました。

- 医療機関におけるチャットボットの有効性(予約変更・キャンセル、FAQ対応)に関する解説(KDDIメッセージキャスト等)

- LINEの自動応答機能や24時間対応の活用事例に関する解説(株式会社エフ・コード等)

- 小山中央診療所におけるAI受付の活用事例(AIさくらさん)

- 小規模医療機関における時間外問い合わせ対応の事例(nomoca.net)

- LINE等を活用した予約リマインドによる無断キャンセル抑制に関する解説(株式会社レイヤード等)

- 電話自動音声応答(IVR)とウェブ予約の役割分担による効率化に関する解説(MEDICALPASS(メディカルパス)等)

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)