規模の大きさではなく“反応の速さ”で採用を成功させる

「求人媒体に募集を掲載しても、なかなか応募が集まらない」「やっと良い方が来てくれたのに、内定を出すまでの間に、他のクリニックに決めてしまった」

小規模なクリニックにとって、看護師の採用活動は、まさに情報戦であり、同時に時間との戦いでもあります。ご存知の通り、看護師の有効求人倍率は他の多くの職種に比べて高い水準で推移しており、常に「売り手市場」が続いています。厚生労働省のデータを見ても、この傾向は明らかです。また、日本看護協会の調査によれば、看護職員の離職率は毎年およそ一割前後で推移しており、常にどこかの医療機関で採用ニーズが発生している状況です。つまり、一人の優秀な看護師を、多くの医療機関が求めているという構図が常態化しています。

このような状況下で、資金力や知名度で勝る大手医療法人と同じ土俵で戦うのは、得策とは言えません。しかし、小規模クリニックには、大手にはない強みがあります。それは、組織がコンパクトであることによる「意思決定の速さ」と「小回りの利く対応力」です。応募者への連絡の速さ、見学から面接までの日程調整の柔軟さ、そして現場への受け入れ準備の迅速さ。この「即応力」を磨き上げることこそが、大手と互角以上に渡り合うための、最も効果的な戦略となり得ます。

この記事では、採用活動における「速さ」を武器にするための具体的な方法を、「応募への対応」「職場見学から現場スタッフとの顔合わせ」「採用条件の提示」「勤務初日の受け入れ準備」という4つの大切な局面に分けて、丁寧に解説していきます。難しいビジネス用語は極力使わず、日々の業務の中で実際に活用できる、現場目線の具体的なノウハウを中心にお伝えします。また、信頼できる公的なデータや、採用市場における一般的な費用感なども随所に盛り込みながら、話を進めてまいります。

この記事は、複雑な採用管理システムの仕様を説明するものではありません。院長先生、看護部長、事務長、そして採用を担当される皆さまが、明日からでも安心して実践できる具体的な「型」をまとめたものです。ぜひ、日々の採用活動のヒントとしてご活用ください。

背景・課題:なぜ今、採用活動において“速さ”がこれほど重要なのか

採用活動における「速さ」の重要性を、具体的な数字や応募者の心理、そして現場の状況から詳しく見ていきましょう。

看護師採用を取り巻く客観的な状況(数字で見る地図)

まず、私たちが置かれている採用市場の現状を、いくつかのデータから確認しておくことが大切です。これらの数字は、なぜ迅速な対応が不可欠なのかを論理的に裏付けてくれます。

- 恒常的に高い有効求人倍率厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」を見ると、看護師・准看護師が含まれる「保健医療の職業」の有効求人倍率は、常に全職業の平均値を大きく上回っています。これは、求職者一人に対して、何件の求人があるかを示す指標です。倍率が高いということは、それだけ看護師を求める医療機関が多い「売り手市場」であることを意味します。応募者は多くの選択肢の中から自分の働く場所を選ぶことができるため、少しでも対応が遅れたり、不安を感じさせたりする医療機関は、選択肢から外されやすくなります。連絡の遅さは、応募者にとって「自分はあまり必要とされていないのかもしれない」というメッセージとして受け取られ、そのまま「不採用の意思表示」と解釈されてしまうことすらあるのです。

- 約一割で推移する離職率公益社団法人日本看護協会が毎年実施している「病院看護実態調査」(2023年報告)によると、2022年度の正規雇用看護職員の離職率は11.3%でした。これは、約10人に1人が一年間で職場を離れている計算になります。新卒看護師の離職率は改善傾向にあるものの、依然として一定数の離職者が発生しており、多くの医療機関で常に欠員補充のニーズが存在します。つまり、貴院が求人を出しているとき、他の多くのライバルクリニックも同時に求人を出している可能性が非常に高いのです。この終わりのない採用競争の中で、他院よりも先に有望な応募者と接点を持ち、信頼関係を築くことが極めて重要になります。

- 高止まりする採用コスト看護師一人を採用するために、どれくらいの費用がかかるかご存知でしょうか。例えば、人材紹介会社を利用した場合、成功報酬としてその看護師の理論年収の20%から30%程度を支払うのが一般的です。仮に年収400万円の看護師を採用した場合、80万円から120万円もの手数料が発生する計算になります。また、求人情報サイトに広告を掲載する場合でも、応募一人あたりの単価(CPA)は1万円から2.5万円程度が目安という調査データもあります。もし、連絡の遅れや日程調整のもたつきで、有望な応募者を一人逃してしまったとしたら、それは単なる機会の損失ではなく、数十万円、場合によっては百万円以上の経済的な損失に繋がりかねないのです。採用活動における「迷いの時間」は、想像以上にコストがかかることを認識しておく必要があります。

“速さ”が応募者の心に響く理由(心理と現場の実情)

では、なぜ迅速な対応が応募者の心を掴むのでしょうか。その背景には、転職活動を行う看護師特有の心理や行動パターンがあります。

- 応募者は同時に複数の医療機関に応募しているこれは看護師に限ったことではありませんが、転職を考える際、一つの職場にだけ応募する人は稀です。特に、より良い条件や環境を求めている意欲的な人材ほど、複数の求人を比較検討しながら、同時に2〜3ヶ所、多い人では5ヶ所以上の医療機関に応募しています。その中で、一番最初に、かつ最も丁寧な返信をくれたクリニックに対して、「ここは自分を歓迎してくれている」「きちんと話を聞いてくれそうだ」というポジティブな第一印象を抱きます。この最初の安心感は、その後の選考プロセス全体にわたって、応募者の気持ちを貴院に引きつける強力なアンカーとなります。

- 不規則な勤務形態と転職活動のタイミング看護師の多くは、日勤だけでなく夜勤やシフト制勤務など、不規則な働き方をしています。そのため、転職活動にまとまった時間を確保できるのは、夜勤明けの午前中や、平日・週末の休日など、限られた時間帯であることがほとんどです。応募者が活動しやすい「夜間」や「休日」に、クリニック側が「営業時間外」を理由に反応できなければ、その間に他のライバルクリニックとのやり取りが進んでしまいます。もし、貴院が夜間や休日に応募があった際に、たとえ簡単な一次返信だけでも迅速に行うことができれば、他のクリニックが動き出す前に大きなアドバンテージを得ることができます。応募者の体感速度は、実時間の2倍にも3倍にも感じられるでしょう。

- 最終的な決め手は「安心感」と「スムーズさ」給与や休日などの労働条件が同程度であった場合、応募者は最終的に何を決め手にするのでしょうか。それは、「このクリニックなら安心して働けそうだ」「入職までの手続きや、入職後のサポートがしっかりしていそうだ」という感覚的な部分です。選考過程でのやり取りがスムーズで、一つ一つの連絡が迅速かつ丁寧であることは、そのまま「このクリニックは組織としてもしっかりしていて、働くスタッフを大切にしているのだろう」という印象に繋がります。入職手続きの煩雑さや、初日に何をすれば良いか分からないといった不安を感じさせない、きめ細やかな配慮が、最終的な意思決定の場面で大きな差を生むのです。

実際に、医療従事者専門の転職支援サービスや、クリニックの開業支援を行う企業のウェブサイトなどでも、「内定は速やかに出すこと」「選考日程を滞らせないこと」の重要性が、成功のための鉄則として繰り返し強調されています。

実例紹介:小さなクリニックが実践した“速さ”を組み合わせた採用戦略

ここで、特定のクリニック名を挙げることは控えますが、実際に多くの小規模クリニックが実践し、成果を上げている「速さ」を活かした取り組みの組み合わせをご紹介します。これらは、どこか一つの特別な事例ではなく、市場で広く観察される効果的な手法としてお読みください。

ある都市部の内科クリニックでは、院長と事務長が協力し、応募から30分以内の一次返信を徹底しました。そのために、スマートフォンの通知設定を工夫し、応募があった際には院長のスマートフォンにも直接通知が届くようにしました。そして、「ご応募ありがとうございます。院長の〇〇です。のちほど担当の者からご連絡いたしますが、まずはお礼まで。」という短いメッセージを院長自らが送るようにしたのです。この「院長からの直接のメッセージ」は応募者に驚きと強い歓迎の意を与え、その後の選考プロセスへの参加意欲を格段に高める効果がありました。

また、別の郊外にある皮膚科クリニックでは、応募者が子育て中の主婦層が多いことに着目しました。彼女たちが連絡を取りやすいのは、子どもが学校に行っている平日の昼間か、寝静まった後の夜間です。そこで、メールや電話だけでなく、LINE公式アカウントを導入。応募者がいつでも気軽に質問や日程調整の連絡をできるようにしました。「メールだと少し堅苦しいけれど、LINEならスタンプ一つで返事ができるので、とても気が楽でした」という応募者からの声が多数寄せられ、選考途中の離脱率が大幅に低下したそうです。

これらの例に共通するのは、高価なシステムを導入したのではなく、応募者の状況を想像し、少しの工夫で「待たせない」「不安にさせない」仕組みを作った点です。小さな組織だからこそできる、柔軟で人間味のある迅速な対応が、大手にはない強力な魅力となるのです。

解決アプローチ:4つの局面で実践する“速さで勝つ”ための具体的な型

ここからは、採用活動のプロセスを4つの局面に分け、それぞれで「速さ」を最大限に活かすための具体的な方法(型)をご紹介します。

局面1:応募への対応を速くする方法(即レス・即日程提示・即引き継ぎ)

応募があった瞬間から、速度戦は始まっています。最初の30分、そして最初の24時間が勝負の分かれ目です。

即レス(30分以内)のための“人名入り返信テンプレート”

多くの求人媒体には、応募があると自動で返信メールを送る機能がついています。これは便利ですが、それだけでは不十分です。機械的な文章だけでは、応募者の心には響きません。大切なのは、自動返信に加えて、人の温かみが感じられる短いメッセージを、できるだけ早く送ることです。

理想は応募から30分以内。そのためのテンプレートを用意しておきましょう。

- 件名:ご応募いただき、誠にありがとうございます(〇〇クリニック/採用担当の〇〇です)

- 本文(スマートフォンの画面でも読みやすいよう、100字程度で簡潔に):この度は、〇〇クリニックにご応募いただき、ありがとうございます。本日、採用担当の〇〇(フルネーム)がご対応させていただきます。今後のご連絡は、こちらのメールのほか、もしよろしければLINEやSMS(ショートメッセージ)でも可能です。ご希望の方法をお知らせください。早速ですが、面接・見学の日程候補をいくつかお送りいたします。…(後述)

ポイントは3つです。

- 「人名」を入れること:「採用担当」ではなく、「〇〇です」と名乗ることで、応募者は機械ではなく、一人の人間として向き合ってくれていると感じます。

- 「本日、私が担当します」と伝えること:これにより、「今、この人が自分の応募内容を見てくれている」というリアルタイム感が伝わり、安心感に繋がります。

- 連絡手段の選択肢を提示すること:メールよりもLINEやSMSの方が、応募者にとって気軽に、そして迅速に返信できる場合が多いです。相手の使いやすい土俵に合わせる姿勢が、好印象を与えます。

日程調整は“先出し3択”で往復を減らす

日程調整のやり取りは、採用プロセスの中で最も時間がかかり、応募者の熱意を削いでしまう原因になりがちです。「ご希望の日時はございますか?」と相手に尋ねる方法は、丁寧に見えて実は非効率です。相手の返信を待ち、それに対してまたこちらが調整して…という往復が何度も発生してしまいます。

ここでも速さが重要です。こちらから具体的な候補日時を3つ、先に提示しましょう。

ポイントは、応募者の多様な生活スタイルを想定した「3つの時間帯」を組み合わせることです。

- 平日夜(例:19:00〜):現在就業中の人が、仕事終わりに調整しやすい時間帯。

- 平日朝(例:8:30〜):子育て中の人が、子どもを送り出した後に調整しやすい時間帯。

- 土曜昼(例:11:30〜):平日に休みが取りにくい人が、週末に調整しやすい時間帯。

このように、性格の異なる選択肢を提示することで、応募者が「どれか一つは合うだろう」と感じ、返信をしやすくなります。さらに、急募でどうしても早く会いたい応募者がいた場合は、「もしよろしければ、今夜21時から15分だけ、オンラインでお話ししませんか?」という特別な選択肢を添えるのも非常に効果的です。夜間のたった15分が、採用活動全体を3日分前に進めるほどの価値を持つことがあります。

現場への引き継ぎは“人から人へ”を即日中に

応募があったことを、採用担当者だけが知っている状態はボトルネックになります。応募受付担当者、採用選考の責任者(院長や事務長)、そして配属先の現場リーダー(看護師長など)の三者が、応募があったその日のうちに情報を共有する仕組みを作りましょう。

最も手軽で効果的なのは、三者だけのLINEグループやビジネスチャットのグループを作ることです。応募者の名前、簡単な経歴、そして応募者が特に知りたがりそうなこと(通勤時間、得意な手技、夜勤の可否、電子カルテの使用経験、希望する勤務曜日など)を、スタンプなども活用しながら簡潔に共有します。これにより、現場のリーダーは、見学や面接に備えて事前に心構えができ、より的確な質問や説明ができるようになります。

なぜここまで急ぐ必要があるのでしょうか。前述の通り、看護師の有効求人倍率が2倍を超えるような市場環境では、連絡が早いこと自体が「あなたは当院にとって、それだけ大切な存在です」という強力なメッセージになります。これは単なる印象論ではなく、数字に裏付けられた「速さの価値」なのです。

局面2:見学・同席を速くする方法(48時間ルールと二段階アプローチ)

応募者との最初の接点ができたら、次はいかに早く「クリニックの空気」に触れてもらうかが鍵となります。目標は、応募から48時間以内に何らかの形で顔を合わせることです。

e-見学(15分)→現地見学(30分)の二段階構え

いきなり「クリニックに来てください」というのは、応募者にとって少しハードルが高い場合があります。そこでお勧めしたいのが、オンラインと現地を組み合わせた二段階の見学です。

- ステップ1:e-見学(オンラインでの15分顔合わせ)応募があった当日か翌日に、ZoomやGoogle Meetなどを利用して、採用担当者や看護師長と応募者が15分程度、画面越しに顔を合わせます。目的は、選考ではなく、お互いの自己紹介と雰囲気の確認です。担当者の人柄や声のトーン、クリニックの背景に映る様子などを伝えることで、応募者の漠然とした不安を取り除き、親近感を持ってもらう「接着剤」の役割を果たします。これにより、その後の現地見学への参加率が格段に上がります。

- ステップ2:現地見学(30分)オンラインで一度顔を合わせているため、現地での見学は非常にスムーズに進みます。ここでは、応募者が入職後に「こんなはずではなかった」と感じそうな、現実的な「つまずきポイント」を先回りして見せてあげることが重要です。例えば、更衣室の場所やロッカーの広さ、ナースステーション内のスタッフの動き、休憩スペースの雰囲気、緊急時の連絡方法などを具体的に案内します。これらの「働く上での現実」を包み隠さず見せることが、誠実さとして伝わり、信頼関係を深めます。

見学が終わった後も、速度が重要です。見学後10分以内に、LINEやSMSで「本日はありがとうございました。〇〇様のお話をお伺いし、特に△△の経験は当院で大変活かせると感じました。次のステップとして、具体的な条件についてお話しできればと思いますが、いかがでしょうか?」といったように、その日の要点を3行程度でまとめ、次への具体的なアクションをこちらから提案します。体験の熱が冷めないうちに次の約束を取り付けることで、選考プロセスを停滞させません。

見学同席で安心感を与える“順番台本”

30分という短い時間で、応募者の不安を取り除き、魅力を最大限に伝えるためには、案内する順番が非常に重要です。場当たり的に案内するのではなく、あらかじめ「台本」を用意しておきましょう。

- 入口での心温まる出迎え:約束の時間ちょうどに、名前を呼んで笑顔で出迎えます。「〇〇様、お待ちしておりました」の一言が、歓迎の気持ちを伝えます。

- 更衣とロッカーへの最短案内:まず、働く上で毎日使う場所へ案内します。「こちらが更衣室で、〇〇様のロッカーはこちらになります」と、迷わない最短ルートを実際に歩きながら見せます。

- ナースステーションと安全説明:現場の中心であるナースステーションの雰囲気を少し見せます。この時、電子カルテの画面を少しだけ見せ、「最初は閲覧専用のアカウントで慣れてもらうので、安心してくださいね」と一言添えると、PC操作に不安がある方の心理的負担を軽減できます。

- フロアの簡単な一周:患者さんがいる前では長々と立ち止まらず、全体の動線や雰囲気がわかるように、スムーズに一周します。

- 休憩スペース・トイレ・手洗い場:働く上で大切な、裏方の設備も丁寧に見せます。「お昼はここで皆さんお弁当を食べたりしていますよ」など、具体的な日常の風景を伝えます。

- 担当者の紹介:院長、看護師長、事務長など、多くの人が一度に出てくると応募者は緊張してしまいます。紹介するのは、その日の案内担当者と、直属の上司になる可能性のある看護師長の1〜2名で十分です。

- お見送りから10分以内のフォロー連絡:前述の通り、クリニックを出た直後に、感謝と次のステップの提案をメッセージで送ります。

医療機器の使用方法や電子カルテの操作に対する不安は、多くの看護師が転職時に抱えるものです。これらの初期不安を軽減するための工夫や、「内定は速やかに」という原則は、医療機器メーカーなどが提供するクリニック開業支援の解説資料などでも、成功の要点として繰り返し言及されています。

局面3:条件提示を速くする方法(“仮”で良いから全体像を早く)

見学で応募者の意欲が高まったら、次は条件提示です。ここでもたついてしまうと、せっかく高まった熱意が冷めてしまいます。正式な雇用契約書を作成する前に、まずは「たたき台」として、条件の全体像を一枚の紙やメッセージで速やかに提示することが重要です。

“たたき台1枚”ですれ違いを防ぐ(具体例)

見学の当日か、遅くとも翌日には提示しましょう。項目は網羅的でありながら、分かりやすく整理されていることが大切です。

ここで大切なのは、相場観を意識することです。前述の通り、人材紹介会社経由であれば、年収の20〜30%(年収400万円なら80〜120万円)が採用コストとして発生します。この事実を院内で共有しておくことで、「この有望な応募者に対して、迅速に良い条件を提示して今決めることには、数十万円分の価値がある」という共通認識が生まれます。条件交渉で数日を費やすよりも、少し良い条件を即座に提示して確保する方が、結果的にコストを抑えられる場合も多いのです。

“総額の見え方”を早く示して不安を解消する

時給や日給だけを伝えても、応募者は実際に1ヶ月でいくらくらいの収入になるのか、イメージが湧きにくいものです。「時給〇〇円で、週3回・1日8時間勤務した場合、月収はおよそ〇〇円になります」というように、想定される月収総額を先に示してあげましょう。夜勤やオンコールがある場合は、「1回あたり〇〇円」という単価と、「月に平均〇回程度入った場合は、さらに〇〇円プラスになります」といった具体的なシミュレーションを併記すると、より親切です。

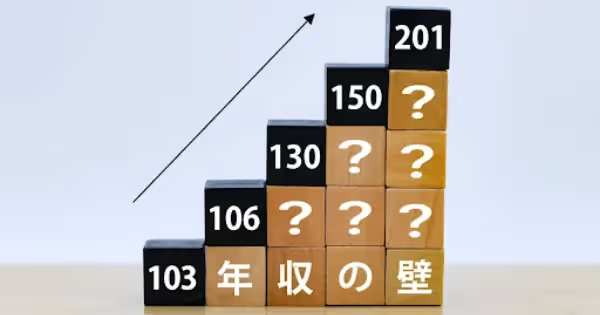

また、応募者が気にしがちなポイント(週に何回から働けるか、曜日は固定か、扶養の範囲内で働けるか、社会保険の加入ラインはどこかなど)については、事前にFAQ(よくある質問とその回答)リストを用意しておき、質問されたらすぐに答えられる状態にしておくと、やり取りが非常にスムーズになります。

局面4:初日の導線を速くする方法(“詰まり”を前日に解消する)

内定が決まり、入職日が確定しても、まだ安心はできません。入職初日は、誰でも緊張し、不安を感じるものです。この「初日の不安」を事前に解消しておくことが、入職後のスムーズな立ち上がりと、早期離職の防止に繋がります。

90秒でわかる“初日ウェルカム動画”

百聞は一見に如かず。言葉で説明するよりも、短い動画を見てもらうのが最も効果的です。スマートフォンで撮影・編集した、90秒程度の簡単なもので十分です。

- 動画の構成例:

- (0-15秒)玄関から入り、タイムカードの場所、更衣室のロッカーまでを案内

- (15-45秒)着替え後、ナースステーションへ。電子カルテのログイン画面と、最初のうちは閲覧から始めることを説明

- (45-75秒)院内を一周しながら、トイレや休憩室の場所を案内

- (75-90秒)看護師長や教育担当者から「〇〇さん、明日は私たちがサポートしますので、安心して来てくださいね!」という歓迎のメッセージ

この動画のURLを、パスワード付きなどセキュリティに配慮した形で、勤務開始日の前日に送ります。そして、「ご覧になりましたら、OKスタンプだけでも送ってくださいね」と一言添えておけば、相手の既読確認と安心に繋がります。

「持ち物・到着時間・緊急連絡先」だけは紙でも渡す

初日は緊張でスマートフォンの充電が切れてしまったり、電波が届きにくい場所にいたりする可能性もゼロではありません。そこで、最低限必要な情報だけは、ポケットに入るサイズの小さな紙にまとめて、事前に郵送しておくか、内定手続きの際に手渡しておくと非常に親切です。

- 記載事項:

- 初日の出勤時間と、誰を訪ねればよいか

- 持ち物リスト(筆記用具、印鑑、ナースシューズなど)

- 当日の緊急連絡先(電車の遅延などがあった場合に連絡する電話番号)

- 院内の簡単な見取り図

そして、初日の朝礼やミーティングの場で、看護師長や現場のリーダーから「〇〇さんが今日から新しい仲間です。皆さん、よろしくお願いします」と30秒ほどの歓迎の挨拶をする。人の声によるウェルカムメッセージは、何よりも本人の心を和ませ、チームの一員として迎え入れられているという実感を与えます。

まとめ:採用における速さは“誠実さ”のもう一つの名前

小規模なクリニックが、知名度や資金力で勝る大手医療法人と採用市場で渡り合うための最も強力な武器。それは、組織の風通しの良さと、それによって生まれる意思決定の速さです。

ここで強調したいのは、「早いことは、雑なことではない」ということです。むしろ、応募者の貴重な時間を奪わないように、不安な気持ちを少しでも早く解消できるように、先回りして準備し、迅速に行動すること。それは、相手の立場を心から思いやる「誠実さ」の表れに他なりません。

- 応募があったら、30分以内に担当者の名前で一次返信する。

- 応募から48時間以内に、まずはオンラインで顔を合わせ、その後、現地の見学へ繋げる。

- 見学が終わったらすぐに、まずは「仮の条件」で良いので、待遇の全体像を提示する。

- 勤務初日の不安を解消するため、90秒の案内動画と、紙の道案内を用意しておく。

これらの「速さ」を意識した仕組みを整えるだけで、選考途中の辞退や、内定後の辞退は着実に減っていきます。求人広告への依存度も少しずつ下げていくことができるでしょう。応募一人あたりに数万円のコストがかかる現在の市場において、たった一通の応募を取りこぼさないための迅速な対応体制を築くことは、クリニックの経営にとっても極めて重要なのです。

クーラ導入のご提案:その“速さ”を、もっと確実な仕組みに

ここまでお話ししてきた「速度で勝つ」ための戦略は、日々の意識と少しの工夫で実践可能です。しかし、多忙な診療業務の合間に、これら全てを人力で、常に高いレベルで維持し続けるのは簡単なことではありません。

そこでご提案したいのが、私たちのサービス「クーラ」の活用です。クーラは、貴院の採用活動における「速さ」を、より効率的で、確実な仕組みとしてサポートします。

“まずは短く働いてみる”という新しい入り口を整える

長期雇用でいきなり契約を結ぶのは、応募者にとっても、クリニックにとっても、ある程度のリスクが伴います。クーラを使えば、「まずは1日だけ」「週に2回、1ヶ月だけ」といった短期の勤務(お試し勤務)から始めるという選択肢を、簡単に設けることができます。

お試し勤務を挟むことで、見学だけでは分からない実際の業務内容や、チームの雰囲気を肌で感じてもらうことができます。これは、応募者にとっては入職後のミスマッチを防ぐための最終確認となり、クリニックにとっては候補者のスキルや人柄を実務の中で見極める絶好の機会となります。見学から、実務能力の確認、そして最終的な条件交渉まで、一連の流れが非常に自然に、かつスピーディに進みます。

候補者側の心理的なハードルが下がるため、応募への一歩を踏み出しやすくなり、「即日面接・翌日勤務開始」といった、これまでにない速度感での採用も現実的なものになります。

忙しい現場が苦手な「夜間・土日」の対応を自動化する

応募者は、クリニックの営業時間内だけに活動しているわけではありません。むしろ、仕事終わりや休日にこそ、集中して情報収集や応募活動を行っています。

これまでであれば「月曜の朝まで待たなければならなかった」返信が、土曜の夜に応募してすぐに届く。その差は、応募者の心に大きなインパクトを与えます。

“初日のつまずき”をなくす道具を揃える

電子カルテの操作方法、医療機器の扱い方、更衣室からナースステーションまでの導線など、勤務初日の不安要素は多岐にわたります。クーラには、これらの不安を解消するためのテンプレートやツールが揃っています。

より詳しい情報や、貴院の状況に合わせた具体的な活用方法については、ぜひ下記のページをご覧ください。https://business.cu-ra.net/

付記:院内での説明や議論に役立つ“ひとこと”データ集

採用戦略について院内で議論する際、客観的なデータがあると話が進めやすくなります。以下に、この記事で触れた市況データの要点をまとめました。

- 求人倍率について(出典:厚生労働省「一般職業紹介状況」など)

- ひとこと:看護師の採用は、常に求職者より求人の方が多い「売り手市場」です。だからこそ、他院より30分でも早く返信することが、選ばれるための大きな差になります。

- 離職率について(出典:日本看護協会「病院看護実態調査」など)

- ひとこと:毎年約1割の看護師が職場を変わっています。つまり、常にどこかで補充採用が行われています。スピードで他院より先に内定を出すことが重要です。

- 人材紹介手数料について(出典:各種人材サービス企業の公開情報など)

- ひとこと:紹介会社に頼むと、一人あたり年収の20〜30%(約80〜120万円)が相場です。そのコストを考えれば、有望な応募者との日程調整で数日迷う時間は、数十万円規模の機会損失と言えます。

- 求人広告の応募単価について(出典:求人広告代理店の調査データなど)

- ひとこと:広告経由での応募は、一人あたり1〜2.5万円程度のコストがかかっている計算になります。たった一通の応募メールを見逃したり、対応が遅れたりしない体制を整えることが、費用対効果を最大化します。

- 採用の定石について(出典:医療系コンサルティング会社の資料など)

- ひとこと:「内定は速やかに」は、医療機関の採用における昔からの鉄則です。見学したその日のうちに条件のたたき台を提示し、翌日には最終確認を行う、という三手先を読むスピード感が理想です。

最後に

組織がコンパクトで、院長や看護部長の顔が見えやすい小規模なクリニックこそ、「速さ」という名の「誠実さ」を、最も効果的に形にできる存在です。

今日からでも始められることは、たくさんあります。応募返信、日程調整、条件提示、そして初日案内のための、それぞれのテンプレートを用意すること。応募者のために、夜間や土日のオンライン面談枠を、たとえ一つでも良いので設けておくこと。そして、長期雇用だけでなく、「まず短く働いてみる」という新しい入り口を用意しておくこと。

これらの準備を整えるだけで、これまで「規模の差」だと諦めていた壁を、「速さの差」で乗り越えることができるようになります。

迅速な対応は、現場の採用業務を楽にし、応募者に安心感を与え、そして内定辞退を減らします。――「速さ」とは、クリニックと、未来の仲間となる応募者の双方にとって、優しく、そして合理的な仕組みなのです。

.avif)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)