採用の失敗は“悪い人”の問題ではなく、情報のすれ違い

「人間関係はどうですか?」「残業、どのくらいありますか?」——面接でこうした質問が出ると、胸のどこかがザワッとすることがあります。ですが、早とちりは禁物です。応募者の多くは不安を解消したくて率直に聞いているだけ。大切なのは、“その一言の背景”を丁寧に確かめ、双方の認識を整えることです。

現場の疲弊や離職は、患者さんへの安全や組織の安定運営に直結します。看護職の離職率は年度や施設形態で差はあるものの、全国調査でも一桁台から十数%の幅で推移しており、採用・定着の工夫はどの規模の医療機関にも不可欠です。例えば、日本看護協会の2023年の調査報告によると、2022年度の正規雇用看護職員の離職率は11.6%であり、依然として低くない水準にあります。特に新卒看護職員の離職率は10.3%と、キャリアの初期段階での定着が課題であることが示唆されています。

また、病院以外の領域、例えば訪問看護ステーションなどでは、より高い離職率を示す地域調査の結果も見られます。神奈川県の調査を引用した情報によれば、訪問看護師の離職率は病院看護師よりも高い傾向にあると指摘されており、事業所ごとの労働環境やサポート体制の適合性が、定着においてより一層重要になることがうかがえます。

この記事では、「医師の紹介状で用いられる婉曲表現の“行間”を読む」ようなイメージで、面接における応募者の微妙な発言や履歴書の記載から“誤解の芽”を見つけ出し、決めつけることなくフェアに事実を確認するための具体的なコツをまとめます。採用後の「こんなはずではなかった」という事態を未然に防ぎ、組織と個人の双方にとって良好な関係を築くための一助となれば幸いです。

記事の最後では、こうしたミスマッチを構造的に減らすための具体的な打ち手として、登録されている看護師の母集団が大きく、最短かつ迅速に募集を開始でき、さらには「お試し勤務」という形で相互理解を深める機会を作りやすい募集媒体である「クーラ」の活用ポイントについても触れていきます。

背景・課題:小規模ほど「一人の不適合」の揺れ幅が大きい

看護師の採用と定着に関する課題は、施設の規模によってその深刻さが異なります。特に、少人数のクリニックや介護施設、訪問看護ステーションのような組織では、一人の職員が組織全体に与える影響が非常に大きくなります。

大病院であれば、多くの職員が在籍しているため、一人の職員が他の部署へ異動したり、あるいは残念ながら離職してしまったりした場合でも、他の職員で業務をカバーしたり、柔軟に人員を再配置したりすることが比較的容易です。教育体制や研修制度も整備されており、時間をかけてスキルや組織文化への適応を支援する余地があります。

しかし、少人数で運営されている現場では、一人の職員が担う役割の範囲が広く、代わりを見つけることが容易ではありません。もし採用した職員と組織の価値観や働き方のペースが合わなかった場合、その影響はシフト全体の調整困難、他の職員への業務負担の増加、そしてチーム全体の雰囲気の悪化といった形で、直接的に現れます。最悪の場合、その一人の不適合が引き金となり、既存の職員の離職連鎖を招くことさえあり得ます。

面接という限られた時間の中で、候補者の持つ看護技術のレベル、仕事に対する価値観、そして個人の生活リズムといった多岐にわたる要素を正確に見極めることは、採用担当者にとって極めて難しい課題です。さらに、小規模な組織では、採用後にミスマッチが発覚した場合の教育体制や配置転換の選択肢が限られているため、最初の採用段階での見極めがより一層重要になります。

一方で、候補者側にも事情があります。多くの候補者は、前職での経験から学んだことや、次に求める働き方の具体的な希望を、自分の中で明確に言語化できているわけではありません。「前の職場は雰囲気が合わなくて」「もう少し落ち着いて働きたい」といった抽象的な言葉の裏には、業務量の問題、教育体制への不満、特定の看護領域への興味など、様々な具体的な背景が隠されています。しかし、面接という緊張する場面で、それらを的確に、かつ誤解なく伝えきることは簡単ではありません。

だからこそ、面接の場では、採用側が一方的に候補者を「判断」し「断定」するのではなく、対話を通じて「仮説を立て、それを確認する」という手順を踏むことが極めて重要になります。面接官が候補者の発言や表情から少しでも違和感を覚えたなら、それは相手を詰問したり、疑ったりするきっかけではありません。むしろ、その違和感を大切にし、「何か確認すべき情報のすれ違いがあるのかもしれない」というサインとして捉え、背景にある具体的な事実や希望を、穏やかな質問を通じて掘り下げていく。この丁寧なプロセスを一つ挟むだけで、採用後に起こりうるミスマッチの多くは、事前にお互いの協力で回避することができるのです。

実例紹介:現場で起きがちな“ささいな一言”と読み取り・確認

面接では、候補者が発する何気ない一言に、その人の経験や価値観、そして働き方への希望が凝縮されていることがあります。ここでは、現場でよく聞かれるフレーズを例に挙げ、その言葉の裏にあるかもしれない背景(仮説)と、決めつけることなく事実を確認するための推奨質問を紹介します。重要なのは、常に「決めつけず、具体的な行動事実に基づいて会話を進める」という姿勢です。

人間関係はどうですか?

- 前職で、チーム内での連携不足や特定の人物とのコミュニケーション不全を経験した可能性があります。あるいは、単に新しい環境に馴染めるかどうかの一般的な不安の表明かもしれません。また、看護師長や先輩看護師、他職種との関わり方について、年齢差や役割の違いから生じるコミュニケーションのスタイルに不安を感じているケースも考えられます。

- 推奨する確認質問は「ありがとうございます。当院の雰囲気も気になりますよね。ちなみに、これまでご経験された職場で、〇〇さんご自身が最も働きやすいと感じたのは、どのような関係性のチームでしたか?」や「もし差し支えなければ、前職でコミュニケーションの面で少し大変だったと感じた具体的な場面と、そのときに状況を良くするためにご自身が試してみた行動があれば教えていただけますか?」などです。

残業はどれくらいですか? 夜勤の回数は?

- ワークライフバランスを重視しており、プライベートな時間(育児、介護、学習、趣味など)を確保したいという明確な意図があると考えられます。あるいは、ご自身の健康上の課題から、無理のない範囲で勤務したいという切実な要望かもしれません。これは単なる条件交渉ではなく、長く安定して働き続けるための前提条件の確認である可能性が高いです。

- 確認質問としては「ご質問ありがとうございます。働き続けられる環境かどうかは大切ですよね。差し支えなければ、1週間あたりや1ヶ月あたりで、ご希望の労働時間の上限や、避けたい曜日・時間帯などはありますか?」などが有効です。

- 特に介護施設や訪問看護の現場では、夜間のオンコール体制が看護師の大きな負担となり、離職の直接的な要因になりやすいテーマです。外部の医療機関と連携して夜間対応を委託するなど、体制設計を工夫することで、採用応募の増加や定着率の向上に繋がった施設の事例も報告されています。

前職は合いませんでした

- この抽象的な表現の裏には、様々なミスマッチの可能性があります。例えば、期待していた業務内容と実際の業務に乖離があった、教育体制が不十分で不安を感じながら働いていた、あるいは単純に業務量がキャパシティを超えていた、などが考えられます。この場合、「そうだったのですね。具体的に『合わないな』と感じたのは、どのような業務内容や仕事の進め方でしたか?」といった質問で掘り下げ、「逆に、前職で『これは自分の得意分野だ』と感じたり、周囲から評価されたりした業務はどのようなものでしたか?」とポジティブな側面も聞くことが重要です。

- 候補者向けの面接対策記事では、「雰囲気が合わなかった」といった主観的な表現のみで退職理由を説明することは避けるべきだとアドバイスされることがよくあります。面接官側もこの点を理解し、候補者が抽象的な言葉を使った際に、それを具体的な業務内容や体制といった「事実」に関する質問に引き寄せてあげることで、お互いの誤解を防ぎ、より建設的な対話ができます。

ブランクがあります

- 出産・育児、家族の介護、ご自身の療養など、様々な背景が考えられます。多くの場合、臨床現場から離れていたことへの知識・技術面の不安を抱えており、復帰に向けたサポート体制を求めている可能性が高いです。確認質問は「教えていただきありがとうございます。臨床を離れていらっしゃった期間に、ご自身のスキルを維持・向上させるために何か取り組まれていたことはありますか?」や「復帰にあたって、特にどのような点に不安を感じますか? もし当院で働き始める場合、最初の1ヶ月のシフトの組み方やOJTについて、何か具体的なご希望はありますでしょうか?」といったものが考えられます。

- 採用側も、ブランクがあることを前提に、段階的に業務に慣れてもらうための「慣らし期間」を設けるなど、柔軟な受け入れ体制を前提として会話を進めることで、復帰意欲の高い優秀な人材を確保できる可能性が高まります。

逆質問が“待遇・場所”に偏る

- 候補者にとって、給与や福利厚生、通勤のしやすさが、職場選びの最優先事項である可能性があります。あるいは、まだ貴院の看護方針や特徴について十分に情報収集できておらず、どこから質問してよいか分からない状態なのかもしれません。志望動機が浅いと即断するのは早計です。

- 「給与や勤務地は毎日のことなので重要ですよね。ちなみに、待遇面以外で、当院のウェブサイトなどをご覧になって、例えば当院が力を入れている〇〇について、何か関心を持たれた点はありましたか?」のように、こちらから話題を提供し、候補者の関心を引き出す問いかけが有効です。

実例紹介(施設ケース):小さな改善で“採りやすさ・続きやすさ”は変わる

採用におけるミスマッチを減らすためには、面接での対話の工夫だけでなく、組織全体の働き方や体制そのものを見直すアプローチも非常に有効です。ここでは、インターネット上で公開されている具体的な取り組み事例を基に、特に規模の小さな現場でも応用しやすい改善のヒントをいくつか抜粋して解説します。

特養が“夜間オンコールの負担”を見直し、看護師5名採用に成功

- 介護施設、特に特別養護老人ホームにおいて、看護師の採用と定着を妨げる大きな要因の一つが、夜間のオンコール対応です。いつ呼び出しがあるか分からないという精神的なプレッシャーと、実際に呼び出された際の身体的な負担は大きく、この体制が原因で応募をためらったり、離職に至ったりするケースは少なくありません。

- ある医療介護専門のコンサルティング企業の支援事例では、ある特養がこの課題に正面から向き合いました。具体的には、外部の医療機関との連携を強化し、夜間対応の一部を委託する体制を構築。これにより、施設内の看護師だけで全てのオンコールを担う必要がなくなり、一人ひとりの負担が大幅に軽減されました。この「夜間対応の体制を見直し、働く上での安心感を可視化したこと」を求人情報で明確にアピールした結果、これまで難航していた看護師採用が進み、5名の採用に成功したと報告されています。

- オンコールの担い手不足は多くの介護系事業所が直面する共通の壁ですが、このように体制設計を少し工夫するだけで、応募者の心理的なハードルを下げ、採用競争力を高めることができるという示唆に富んだ事例です。

週休3日制の導入で“選ばれる”職場づくり

- 働き方の多様化が進む中で、「休日数」は職場選びの重要な判断基準となっています。ある経営コンサルティング会社のコラムで紹介されているのは、ナーシングホーム(介護施設)が「週休3日制」を導入し、看護師や医療事務の採用において「選ばれる」仕組みを構築した取り組みです。

- 週休3日制は、1日の労働時間を少し長くする代わりに、年間休日数を大幅に増やす制度です。これにより、職員はプライベートの時間を確保しやすくなり、学習や自己研鑽、家族との時間、趣味などに充てることができます。この制度は、ワークライフバランスを重視する求職者にとって非常に魅力的に映ります。

- 面接の場で頻繁に出る「残業はありますか」「休日は取れますか」といった働き方への不安に対して、制度として明確な答えを先回りして提示できるため、ミスマッチのリスクを低減させる効果も期待できます。休日設計の工夫は、給与以外の面で職場の魅力を高め、採用力を強化するための有効な戦略の一つです。

勤怠の可視化で“長時間労働の回避”を実現(小規模医療機関の導入例あり)

- 「残業時間は正確に把握できていますか?」という問いは、特に小規模な医療機関にとって耳の痛い問題かもしれません。タイムカードの手計算や自己申告に頼っていると、特定の職員に残業が偏っていても気づきにくく、また、月末の集計作業自体が大きな負担になります。

- ある勤怠管理システム提供企業の導入事例では、小規模なクリニックがシステムを導入したことで、職員の出退勤状況をリアルタイムで正確に把握できるようになりました。これにより、誰がどのくらい時間外労働をしているかが一目で分かり、業務の偏りを早期に発見して平準化するなどの対策が打ちやすくなりました。結果として、不要な長時間労働を抑制し、職員の負担を軽減することに繋がっています。また、給与計算にかかる事務作業も大幅に削減されました。

- このように、少人数の組織であっても「勤怠の見える化」を進めることは、面接で約束した労働条件を確実に守り、採用後の定着を支援するための具体的な一歩となります。

補足データとして、前述の日本看護協会の調査など、様々な病院調査の報告を見ると、看護職全体の離職率は長期的に見れば改善傾向にあるというデータも存在します。これは、各医療機関が働きやすい環境整備に取り組んできたことと、転職市場が成熟し、候補者側もより多くの情報を得て自分に合った職場を選べるようになってきたこと、その両方がかみ合った結果と考えられます。採用する側が働き方の整備を進め、同時に候補者側に対して自院の情報を誠実に提供し、対話を通じてすり合わせを行う。この両輪が揃えば、ミスマッチは確実に減らしていくことができるのです。

解決アプローチ:断定しない“暗号”のほどき方

面接での短い対話から、候補者の真の意図や背景を正確に読み解くのは至難の業です。しかし、いくつかの体系的なアプローチを用いることで、主観的な「印象」に頼るのではなく、客観的な「事実」に基づいた相互理解を深めることが可能になります。ここでは、その具体的な方法を解説します。

A. 履歴書・職歴の「行間」を、まず事実で整える

面接での対話を始める前に、提出された書類から客観的な事実を整理し、質問すべきポイントを明確にしておきます。これは、候補者を尋問するためではなく、対話の質を高めるための準備です。短期離職が続く場合は「この人は長続きしないのでは」と主観で判断する前に、「各職場の在籍期間」「当時の通勤距離」といった客観的な項目を年表のように整理します。

部署移動が多い場合は、それが本人の希望か組織の都合かを確認する準備をします。認定・研修の受講歴があれば、その学習テーマが配属希望と整合性が取れているかを確認します。このように、まず「事実の地図」を広げ、それを候補者と共有しながら面接を進めることで、感情的なすれ違いを避け、驚くほど円滑で生産的な対話が可能になります。

B. 面接は「仮説→確認→合意メモ」

面接中のコミュニケーションは、以下の3つのステップを意識すると効果的です。まず「仮説」。候補者の発言や表情から、こちらが感じ取った「解釈」を、まずは自分自身の心の中で言語化します。次に「確認」。その仮説を直接ぶつけるのではなく、相手が自分の言葉で具体的な背景や行動事実を語れるような、開かれた質問をします。

最後に「合意メモ」。対話を通じて明らかになった重要な前提条件(配属先の希望、OJTの進め方など)について、その場で口頭で確認し合い、採用担当者はその内容を必ずメモに残します。この3点セットを実践することで、採用後の「言った、言わない」といった不毛なトラブルを最小限に抑えることができます。

C. NGなのは「推測でのラベリング」

面接で最も避けるべきは、限られた情報から候補者に短絡的なレッテルを貼ってしまうことです。「人間関係のことばかり気にするから、きっとトラブルメーカーに違いない」といった決めつけは、貴重な人材を逃す原因になります。前職への批判的な発言が出たときも、感情的に反応するのではなく、「具体的にどのような事実があったのか」「その経験から何を学んだのか」を、こちらの質問によって冷静に切り分け、引き出す姿勢が求められます。

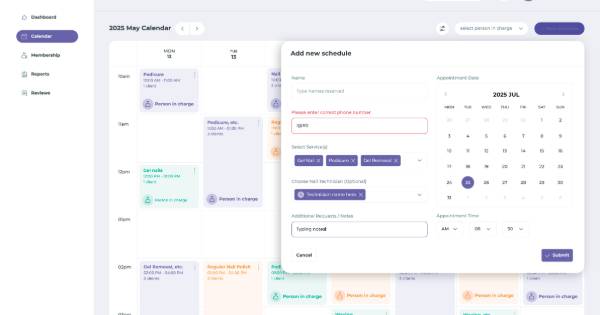

D. 小さく試す——“お試し勤務”で相互理解を深める

履歴書や職務経歴書といった書類と、わずか30分から1時間の面談だけで、候補者の全てを見抜くことなど不可能です。そこで極めて有効なのが、1日から数日程度の短期間で実施する「お試し勤務」や「職場体験」です。実際に一緒に働いてみることで、お互いが持つ「当たり前」の基準を肌で感じることができます。

このような柔軟な働き方を前提とした採用活動を行う上で、登録されている看護師の母集団が大きく、募集掲載からの反応が早く、そしてシステム上「お試し勤務」を前提とした募集設計がしやすい媒体として、「クーラ」は多くの医療機関にとって非常に相性が良い選択肢となるはずです。

具体の注意サインと“聞き返しテンプレ”

面接中に、候補者から少しネガティブに聞こえる言葉や、抽象的な不満が語られることがあります。そうした発言を「サイン」として捉え、穏やかに、しかし具体的に聞き返すことで、対話を建設的な方向へ導くことができます。ここでのポイントは、詰問口調にならず、常にオープンクエスチョン(「はい/いいえ」で終わらない質問)で相手に語ってもらうことです。

- 「前職はブラックで……」

- →「それは大変なご経験でしたね。もし差し支えなければ、具体的にどのような点が特に大きなご負担でしたか? 例えば、『残業時間が月平均で〇〇時間を超えていた』など、数字や事実で教えていただける範囲で構いませんので、お聞かせいただけますか?」

- 「前の職場は人が冷たくて……」

- →「そうでしたか。そのように感じられたとき、状況を少しでも良くするために、ご自身から何か働きかけたり、コミュニケーションの取り方を工夫されたりしたことはありましたか? もしあれば、成功した例、あまり上手くいかなかった例、どちらでも構いませんので教えてください。」

- 「夜勤は体調的に厳しくて……」

- →「教えていただきありがとうございます。ご自身の体調管理は最も重要ですので、よく分かりました。それでは、日勤中心の働き方で〇〇さんにご活躍いただくとしたら、どのような役割設計が考えられるか、ぜひ一緒に考えさせてください。」

- 「急性期より穏やかな職場が良いです」

- →「承知しました。ご自身のペースで、患者さんとじっくり向き合える環境をご希望なのですね。もしよろしければ、一度、職場見学か短時間のお試し勤務で、実際の雰囲気を確かめてみませんか?」

こうした丁寧な対話の積み重ねは、候補者が抱える「ネガティブな表現」を、客観的な「事実と希望」に変換していく作業です。このプロセスを経ることで、候補者の本質的なニーズを理解し、入職後の早期離職のリスクを大幅に下げることが可能になります。

まとめ:ラベリングより“合意の設計”を

看護師採用の成否は、面接官の「人を見る目」といった属人的なスキルだけに依存するものではありません。むしろ、情報のすれ違いをいかに減らし、お互いの期待値を揃えるかという「合意を設計する」プロセスこそが重要です。面接で感じる些細な違和感は、候補者の能力や人柄に問題があるというサインではなく、多くの場合、単なる「情報の不足」や「背景のすれ違い」から生じています。

- 違和感は“悪さ”ではなく“情報の不足”

- 面接中に感じる「ん?」という引っかかりは、相手を否定する材料ではなく、対話を深めるべきサインです。多くの場合、その裏には候補者なりの切実な理由や、言語化できていない希望が隠されています。

- 事実の整理と丁寧な確認が基本

- 主観的な印象で判断する前に、まずは履歴書から客観的な事実を整理します。その上で、面接では「仮説→確認」のプロセスを繰り返し、候補者の言葉の背景にある具体的な行動や事実を引き出すことに注力します。

- “お試し勤務”で相互理解を

- 特に少人数で運営される組織ほど、書類と短時間の面接だけで全てを判断するリスクは高まります。可能であれば、1日から数日程度の「お試し勤務」や職場体験の機会を設けることで、お互いが持つ「当たり前」の感覚を実地で確かめることができます。

- 体制や働き方の見直しが採用力を高める

- 面接の技術だけでなく、組織そのものの働きやすさを向上させることも、ミスマッチを防ぐ上で不可欠です。本稿で紹介した事例が示すように、労働環境を改善する取り組みは、結果として応募者の不安を解消し、採用力そのものを高めることに直結します。

クーラ導入のご提案

もし、貴院・貴施設で「まずは1日だけ」というような柔軟な形から募集を始め、稼働や労務管理のプロセスを効率化しつつ、現場での実体験を通じてミスマッチを根本的に減らしていきたいとお考えであれば、看護師の登録母集団が大きく、募集に対する反応が早い「クーラ」を検討する価値は十分にあります。

既存の求人媒体でなかなか応募が集まらないといった課題をお持ちの場合、クーラを並行して活用し、「お試し勤務」を前提とした求人を出すことで、新たな候補者層にアプローチすることが可能です。候補者が抱えがちな「人間関係は大丈夫だろうか」「実際の業務の忙しさはどうか」といった不安を、見学や実地体験を通じて直接解消してもらう機会を提供することは、何よりの動機づけになります。

院内の勤怠管理や教育体制の可視化といった内部の取り組みと合わせて、クーラを「候補者との相互理解を深めるための窓口」として戦略的に活用することで、面接の場で感じたささいな違和感を、入職後の活躍に向けた「具体的な調整」へと変えていくことができるはずです。

より詳しい情報や導入に関するご相談は、こちらのサイトをご覧ください。https://business.cu-ra.net/

付記:参考にした公開情報

本稿の執筆にあたり、以下の公開情報を参考にしました。

- 病院における看護職の離職率・傾向に関する調査報告(日本看護協会、労働政策研究・研修機構など)

- 介護・特養施設における夜間体制の見直しによる採用改善事例(ドクターメイト株式会社など)

- 週休3日制の導入による採用力向上に関する経営コラム(株式会社船井総合研究所など)

.avif)

.avif)

.webp)

.webp)

.webp)

.avif)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

%201.png)